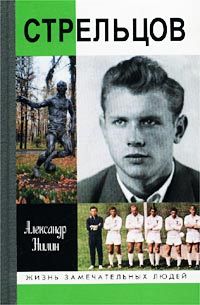

Александр Нилин - Стрельцов. Человек без локтей

Армейский клуб имел виды и на Иванова, и на Стрельцова — он взял их и Валентина Бубукина из «Локомотива» на матчи в ГДР.

Восемнадцатилетний Стрельцов вспомнил, что оставил в гостинице плавки, когда уже приехали на стадион. Сказал об этом кому-то, кто был рядом, а Григорий Иванович Федотов, работавший вторым тренером в ЦСКА, услышал. И перед выходом на разминку протягивает ему плавки: «Держи!» Он за ними в гостиницу съездил. Стрельцов рассказывал, что не знал куда деться от стыда: кумир его детства — и вдруг какие-то плавки: «Григорий Иванович! Да зачем же вы, я бы…» А Федотов: «Знаешь, я тоже играл, но как ты играешь, Эдик…»

Эдик забил тогда четыре мяча, но неловкость перед Федотовым оставалась у него до конца жизни Григория Ивановича, да и своей жизни тоже.

По типу характера Стрельцов, наверное, ближе был к Федотову, чем к Боброву. И в годы после возвращения в футбол играл ближе к федотовской послевоенной манере.

Я бы сказал, что для своего поколения Эдик стал и Бобровым, и Федотовым, если бы не считал, что судьба его — быть Стрельцовым. Ни Есениным футбола, ни Шаляпиным, ни Высоцким, а Стрельцовым — и только…

7Дело не в том даже, что послевоенный футбол снимали на кинопленку мало. Хроника черно-белого копошения в тесноте борющихся за мяч неуклюжих из-за длины трусов тел дает выход ностальгическим чувствам постаревших современников отшумевшего футбола, но не только не задевает нетерпеливого нынешнего ценителя, а и не дает оснований историкам-аналитикам судить о классе мастеров сороковых, превращает наши свидетельства в сказки старого болельщика.

Зато прерывистая кинохроника донесла до нас в своем выцветшем моргании лица зрителей — и через выражение этих лиц к нам через полвека, через толщу разнообразных впечатлений доходит свет того футбола.

Намного позже вошедшее в обиход понятие «звезда» без преувеличения относимо ко многим футболистам из тогдашних суперклубов — их имена остаются в памяти даже в беспамятные времена.

Но никогда ничего не услышишь о главном феномене футбола нашего вечного детства — о болельщике-звезде, без чего большая игра невозможна. И если прервать жизнеописание Стрельцова и заговорить на модную тему о несовершенствах нашего сегодняшнего футбола (кстати, в книге об Эдуарде она не кажется столь уж праздной и уводящей от основной), то начинать придется со зрителя, который или не приходит на матчи вовсе, или приходит не игру посмотреть, а себя показать…

Взаимозависимость звезд-игроков и звезд-зрителей вроде бы и не требует доказательств. Но у игрока — имя, а звезда на трибуне — безымянна.

Когда я с кем-нибудь из футбольных людей заговариваю об этом, они понимающе кивают головой — и тут же называют фамилию кого-нибудь из знаменитых людей, неравнодушных к игре.

Само деление трибун на динамовском стадионе в Москве — по цене за билет и соответственно по престижу — имитировало социальные этажи, возводимые над полем большого футбола. Северная трибуна — для самой избранной публики, достойной близости к ложе правительства, космически дистанцированного в сталинские времена даже от самых высокопоставленных болельщиков. А на Восточной, Западной, Южной трибунах, куда билеты подешевле, сидят непризнанные маршалы и вожди той армии ревнителей футбола, что на «Севере» представлена маршалами с настоящими (форменными то есть) красными лампасами, а также богемой со значками лауреатов сталинской премии.

Имена лидеров с непрестижных трибун так и остались в неизвестности, если только кто-либо из них не составил секретного списка соплеменников. Правда, в лучшие для футбола времена всякая самодеятельность (и самонадеянность) в составлении списков наказывалась очень строго. Списки составлялись по другому ведомству, где по долгу службы болели исключительно за «Динамо».

Кстати, про «Динамо». Дмитрий Шостакович, когда жил в Ленинграде, болел за местное «Динамо» (его друг кинорежиссер Лев Арнштам вспоминает, что дома у гениального композитора нередко гостили футболисты — и после совместных гулянок оставались вповалку ночевать), а когда переехал в Москву, стал приверженцем динамовцев столичных. Рассказывают, что на стадионе подозревавший всех в причастности к сыску Дмитрий Дмитриевич утрачивал свою игольчатую некоммуникабельность и раскрывался навстречу людям, ничем вроде бы на него не похожим. Главный парадокс Северной трибуны в том и заключался, что на ней могли запросто столкнуться тот же Шостакович и, например, министр госбезопасности Абакумов — тоже болельщик и шеф «Динамо». Но ведь что-то подобное происходило и на других трибунах — в безымянном, как мы уже заметили, варианте.

Само собой, операторы кинохроники старались выхватить в толпе физиономии знаменитостей. Но главной заслугой видеорепортажей со стадионов стал собирательный образ болельщика, его групповой портрет. Между прочим, публика на футболе сороковых годов совершенно безразлично относилась к тому, кто как одет в дни больших матчей: каракулевые манто спокойно сочетались с армейскими шинелями, иногда и со споротыми погонами, без тени намека на классовый антагонизм. Трибуны приводили всех присутствующих к общему социальному знаменателю. Как-никак футбол — единственное из элитарных зрелищ, рассчитанных на массового зрителя. Любому человеку — независимо от заслуг, должности, возраста и пола — дано стать великим (и необходимым футболу) болельщиком, зрителем, ценителем, если способен он углубиться в игру до понимания ее сути. Но понимание вряд ли намного важнее способности к сопереживанию, что и отличает прежде всего болельщика, приближая его к игроку…

Однажды я спросил Боброва, как ощущал он послевоенную публику. Не склонный к разглагольствованиям, киснувший обычно при навязчивых расспросах, он, однако, ответил без раздумий, что особо тонкого понимания у этой публики, может быть, еще и не было. Но и более отзывчивого народа Всеволод Михайлович, пожалуй, никогда позднее не встречал.

До отказа заполненный стадион создавал для игроков атмосферу обтекающего уюта: знаменитый динамовский правый край Василий Трофимов говорил, что через пять минут игры публика своей всецелой поглощенностью матчем позволяла забыть про нее и сосредоточиться на том, что делалось на поле.

Вместе с тем вспоминаю весьма распространенный упрек наиболее популярным футболистам в том, что они «играют на публику» — в этом, несомненно, сказывалось общественное ханжество: скромность проповедовалась на государственном уровне и декларировалась как принципиальное достоинство советского человека.