Том Риис - Ориенталист

Необходимо упомянуть и женщину, передавшую мне удивительные записные книжки Курбана Саида и саму по себе совершенно удивительную. Побывав в Позитано, на могиле Льва, над которой установлен белый мраморный пилон с мраморной же чалмой наверху, так что кажется, будто стоишь перед очень худым, изможденным человеком в восточном головном уборе, я в очередной раз отправился в Вену. Там я пытался разыскать, хотя и без особых надежд на удачу, последнего издателя и редактора Льва Нусимбаума — Терезу Киршнер. В 1930-х годах она была «арийским» секретарем издательства, принадлежавшего «неарийцам», а когда ее хозяевам-евреям пришлось бежать из страны, чтобы спасти свою жизнь, она купила у них издательство за одну тридцатую его стоимости.

Один из знатоков германского исламизма, с которым мне удалось побеседовать в Берлине, упомянул, что она живет в Вене, однако, по его впечатлениям, фрау Киршнер (которая теперь носила фамилию покойного мужа — Мёгле) оберегала свое прошлое и не желала обсуждать его с кем бы то ни было.

Фрау Мёгле не значилась в телефонном справочнике, но я просто пришел по тому адресу, где прежде помещалось ее издательство, и в списке жильцов у входа в подъезд нашел фамилию Мёгле, а под ней — логотип издательства, которое она переименовала в 1940 году в «Терезе Киршнер Ферлаг». Я решил не звонить к ней в квартиру, а отправился к себе в номер, чтобы написать ей на бланке гостиницы, подчеркнув, что меня интересует лишь некий автор по имени Эсад-бей и, соответственно, любые ее воспоминания, связанные с ним самим и его произведениями. Я отправил это письмо с посыльным. Спустя всего двадцать минут, когда я пил кофе в фойе гостиницы, меня подозвал к телефону консьерж: с вами хочет поговорить некая фрау Тереза Мёгле, сказал он. Я пригласил ее пообедать со мной в ресторане, изо всех сил стараясь правильно говорить по-немецки.

В лице фрау Мёгле было что-то орлиное. Ей уже исполнилось девяносто шесть лет, однако она выглядела гораздо моложе своего возраста и говорила о своих авторах как старая учительница, которая вспоминает учеников из давно выпущенного класса. Большинство их были евреями, и уже в первые несколько недель после аншлюса они бежали из Вены, а вот издательство еще в течение двух лет продолжало получать доходы от продажи их книг. Фрау Мёгле говорила об их неожиданном отъезде с каким-то странным негодованием: «Один автор взял да уехал, ничего не сказав, просто снялся с места и пропал, а мне еще пришлось возиться с его делами».

Выяснилось, что память у фрау Мёгле удивительная, она точно помнила лица конкретных людей, названия их рукописей, выплаченные денежные суммы. Ее воспоминания о послевоенном времени перемежались рассказами о пожертвованиях, которые она сделала в счет различных обществ помощи африканским детям. «Я ничего дурного не делала, — беспрестанно повторяла она, — понимаете, я хороший человек, я спасала людей, я стольких спасла, мне пришлось для них так много сделать, я не могла видеть людские страдания». Наконец, разговор о той обременительной задаче по присмотру за делами бежавших из страны авторов-евреев снова вывел нас на Эсад-бея.

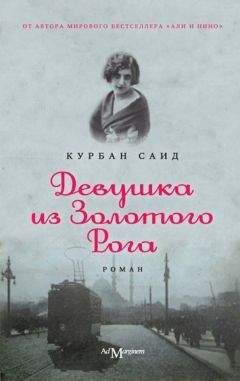

К этому времени мы уже шли по улице в сторону квартиры фрау Мёгле, к бывшему офису ее издательства. «Волшебно написано, это действительно одна из его лучших вещей», — сказала она об «Али и Нино», а когда мы вошли к ней в квартиру, спросила, не читал ли я еще один роман, который он написал под псевдонимом Курбан Саид. Он называется «Ничего не понимавший про любовь». Я признался, что даже названия такого не слышал.

Лукаво взглянув на меня, она встала и вышла в соседнюю комнату. Я решил было, что она собралась показаться передо мной в очередном своем меховом манто из морского котика — она уже успела продемонстрировать мне несколько шуб различного покроя, — однако она вернулась с перевязанной голубой ленточкой стопкой из шести записных книжек в кожаных переплетах. Она положила их передо мной и развязала ленту. «Я хранила их у себя в шкафу более пятидесяти лет. Я могла бы получить за них целое состояние, но я не алчный человек, так же, как я и не дурной человек, верно?»

Я взял первую записную книжку в обложке из коричневой кожи с глубоким тиснением. На первой, пожелтевшей, ломкой страничке сверху было написано детским почерком — «Курбан Саид». А чуть ниже: «Der Mann, der nichts von der Liebe verstand», то есть «Тот, кто ничего не понимал про любовь». Еще ниже — «Роман. Книга первая». Я прочел вслух по-немецки первое предложение, написанное неуклюжими каракулями:

Боль сильнее жизни, она сильнее смерти, любви, верности, долга.

На одной из следующих страниц, пробегая глазами неровные чернильные строчки, я прочел: «Эта книга не литературное произведение. Сейчас, перед лицом смерти, я лишь хочу обозреть собственную жизнь… Я намерен сколь возможно правдиво записать события своей странной жизни, своей судьбы».

Фрау Мёгле сказала, что Эсад-бей передал ей эти шесть записных книжек, свое последнее произведение, когда она ездила повидаться с ним в Позитано. «Он хотел, чтобы я их опубликовала, и я бы, конечно, на этом заработала целое состояние, но я не смогла. Сил не было читать это, ведь так ужасно было чувствовать его боль, я сохранила их, но так ничего с ними не сделала. Если хотите, можете взять их себе и прочитать».

Вскоре я ушел от нее, из этого старого многоквартирного дома. В тот вечер в Венской опере был бал, и по улице, несмотря на снегопад, шли празднично разодетые люди, мужчины в смокингах, дамы в бальных платьях. Я прижимал к груди эти записные книжки, чтобы они не намокли от снега. Почему Лев отдал эти записи фрау Мёгле? И почему она отдала их мне? Вернувшись к себе в номер, я бросился на кровать и тут же раскрыл первую записную книжку.

И записи синеватыми чернилами, сделанные его убористым почерком, поведали грандиозную, невероятную историю его жизни.

Часть первая

Глава 1. Революция

Лев Нусимбаум родился в октябре 1905 года, когда культурная толерантность богатых бакинцев стала исчезать. 17 октября 1905 года Николай II издал манифест о конституции, однако сделано это было ради того, чтобы притушить нараставшие волнения. На улицах Баку появились казаки, разгонявшие граждан, превративших свой прежде многонациональный город в зону военных действий, где восторжествовали средневековые обычаи. Богатые виллы, обитатели которых принадлежали к той или иной этнической или религиозной группе, вызывавшей ненависть у толпы, порой оказывались в настоящей осаде.

Подобно многим писателям, родившимся на закате империи, Лев идеализировал мир своего детства и отрочества. Этот мир рухнул на пятнадцатом году его жизни и рухнул так стремительно, что, спасая свою жизнь, множеству людей пришлось бежать из домов, буквально от накрытых к обеду столов… Лев вспоминал о Баку как о месте, где доброжелательность, расположение к людям существовали с глубокой древности, и объяснялось это относительной слабостью местных правителей. На протяжении всей своей жизни сам он последовательно выступал как противник революции, заменившей сложное переплетение древних религий и культур примитивной уравниловкой. Для Льва революционные политические перемены навсегда запомнились как «яростное безумие, захлестнувшее город»: