Воспоминания. Письма - Пастернак Зинаида Николаевна

Несмотря на трудные, голодные времена и частые смены властей, концертные и театральные залы были полны, в искусстве, в литературе ощущались подъем и оживление. В Киеве собиралось много известных музыкантов. Приехал дядя Нейгауза Блуменфельд, приглашенный преподавать в Киевскую консерваторию (тот самый Блуменфельд, который экзаменовал меня на приемных экзаменах в Петербургскую консерваторию). В это же время кончал консерваторию в Киеве по классу Блуменфельда шестнадцатилетний Владимир Горовиц, один из лучших пианистов современности. На всю жизнь остался в памяти его экзамен. Публики было так много, что стояли в проходах и даже на эстраде. Горовиц был редким виртуозом, и когда он исполнял технические этюды, в зале вставали, чтобы лучше видеть его руки.

Мы подружились с ним и постоянно бывали друг у друга, у Владимира Горовица была сестра Гиня, талантливая пианистка. Жилось и нам и им трудно, и мы с ней решили устроить концерт Нейгауза и Горовица на двух роялях. Она печатала билеты, а я с той же старушкой, с которой чинила печь в консерватории, ходила с ведром и с кистью по городу и расклеивала афиши.

Успех был бешеный. Народу пришло так много, что не попавшие в зал слушали, стоя на улице. По неопытности мы с Гиней считали, что после концерта можем получить деньги. Но в кассе сидел фининспектор. Он заявил, что наложил арест на выручку и не даст ни копейки. Оказалось, что налоги за концерт полагалось вносить заранее. С унылым видом мы поплелись без денег домой. На другой день мы отправились к начальнику финансовой инспекции. Мы были прощены на первый раз, и все обошлось благополучно.

В это время прочно установилась советская власть в Киеве. Несмотря на голодную, полную лишений жизнь, все верили в будущее и ощущали подъем. Друзья Асмусы оказались интересными и образованными людьми, мы по очереди устраивали музыкальные и литературные вечера.

Нейгауз отдавал много сил преподаванию: он имел большой класс. Сам он сидел за роялем всегда мало – техника у него была стихийного порядка, и все зависело от его внутреннего состояния. Приходя из консерватории, он усаживал меня за один рояль, сам садился за другой, и мы играли в унисон этюды Шопена. Это давало мне больше любых уроков. Глядя на его руки, я усваивала больше, чем могла бы получить из объяснений. Поражало, как умело и умно он распоряжался своей неудачной маленькой рукой.

Так мы жили три года. Я продолжала за ним ухаживать и вести хозяйство, не оставляя музыки. Не знаю, были ли мы счастливы, но нам казалось, что ничего от жизни нам больше не нужно.

В 1922 году Нейгауз и Блуменфельд были приглашены преподавать в Московскую консерваторию, и мы переехали в Москву. Блуменфельду и нам дали по одной комнате в доме на Поварской. Асмусы тоже перебрались в Москву [10]. Я радовалась этому: Ирина Сергеевна была моей ближайшей подругой.

В 1925 году я родила сына – Адриана Нейгауза [11], а через год стала ждать второго ребенка. И тут как-то пришла Ирина Сергеевна и сообщила мне потрясшую меня весть: Милица Сергеевна, которая была невестой Генриха Густавовича в то время, когда мы с ним познакомились, родила два года назад [12] от него девочку. Я была в ужасе, главным образом от того, что он мог скрыть это от меня. Взяв Адика на руки, я ушла из дому. Я долго ходила с ним по городу, и мне хотелось покончить с собой и убить сына. Но чувство материнства взяло верх, мне стало жаль ребенка, и из-за него я вернулась домой.

Произошла тяжелая сцена. Я горько плакала, а Генрих Густавович просил прощения. В конце концов я простила ему. После нашего объяснения он стал мягче и любовнее ко мне относиться, но в отношениях появилась трещина. В 1927 году родился сын Станислав [13]. В душе я никогда не могла забыть измены Генриха Густавовича. Она лежала тяжким камнем у меня на душе, и утешения я искала только в своих детях.

Мы жили вчетвером в одной комнате. Дети спали за занавеской, а по другую сторону стояли два рояля. Приходили бесконечные ученики, и в доме, не смолкая, гремела музыка. Из Ленинграда приезжал гостить на две недели Горовиц (и скрипач Мильштейн [14]) и не закрывал рояля по двенадцать часов в день. Мы иногда играли с Горовицем в четыре руки, я получала большое наслаждение. Часто играли мы в четыре руки и с Генрихом Густавовичем, этим ограничивались мои занятия музыкой – заботы и радости материнства отнимали у меня все мое время. В этой комнате на Поварской мы прожили около шести лет, а в 1928 году переселились в трехкомнатную квартиру в Трубниковском переулке.

Все эти годы мы ездили летом под Киев на дачу и брали с собой маленьких детей. С нами всегда ездили туда и Асмусы. Мы были очень близки с ними. Ирина Сергеевна любила поэзию и ничего не понимала в музыке, но это не мешало ей дружить с Генрихом Густавовичем, так как он хорошо знал литературу и помнил на память много стихов. Вообще он был всесторонне образованным человеком, владел пятью языками. Я считала себя по сравнению с ним ребенком и малообразованной, стелила свою жизнь под него и не успевала много читать, даже бросила музыку.

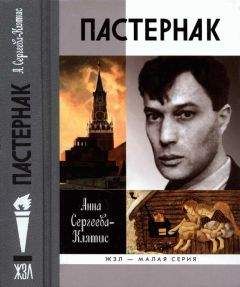

Однажды, помнится, это было в 1928 году, к нам пришли Асмусы, и Ирина Сергеевна принесла с собой книжку стихов Пастернака [15] «Поверх барьеров». Она, Генрих Густавович и Асмус безумно восхищались его стихами. Мы всю ночь сидели и читали их вслух. О себе должна сказать, что я гораздо холоднее относилась к творчеству Пастернака, многие его стихи мне казались непонятными, а восторги мужа и Асмусов – наигранными. Их увлечение Андреем Белым мне тоже было непонятным, так как мое понимание современной поэзии заканчивалось на Блоке, которого я очень любила.

Спустя год Ирина Сергеевна радостно прибежала к нам и сообщила, что познакомилась с Пастернаком. Знакомство было оригинальным: узнав по портрету Пастернака, лицо которого было не совсем обычным, она подошла к нему на трамвайной остановке и представилась. Она сказала ему, что муж и она горячие поклонники его поэзии, и тут же пригласила его к ним в гости. Он обещал прийти в один из ближайших дней.

Ирина Сергеевна хотела, чтобы мы обязательно были у них. Я была уверена, что Пастернак не придет, попросила Генриха Густавовича пойти без меня и осталась дома с детьми. Оказалось, что Пастернак все же пришел и просидел с ними всю ночь. Все они пришли от него в какой-то раж и день и ночь говорили только о нем. Он произвел впечатление огня, который шел как бы изнутри, и сочетания этого огня с большим умом. Через неделю Пастернак пригласил Асмусов к себе на Волхонку, в дом напротив храма Христа Спасителя, где он жил с женой и сыном [16]. Мне очень не хотелось идти к ним, по всей вероятности, я где-то внутри боялась встречи с таким замечательным человеком. Я долго отказывалась, но Ирина Сергеевна настаивала. Она называла его чудом и была вся захвачена им. Я уступила, и мы пошли.

Этот человек тоже произвел на меня сильное впечатление. Он оказался хорошим музыкантом и композитором. Генрих Густавович много играл, и Пастернак был в восторге от его исполнения. Потом он читал свои стихи. Я всегда была прямым и откровенным человеком, и когда он спросил, нравятся ли мне его стихи, я ответила, что на слух я не очень поняла, мне надо прочитать их дома глазами. Он засмеялся и сказал, что готов писать проще. Этой фразе я не придала никакого значения. Внешне он мне понравился: у него светились глаза, и он весь горел вдохновением. Я была покорена им как человеком, но как поэт он был мне мало доступен. Потребовалось время и вживание в его старые стихи, чтобы они стали постепенно проясняться, и со временем я полюбила их. Тогда же показалось, что как личность он выше своего творчества. Его высказывания об искусстве, о музыке были для меня более ценными, чем его труднодоступные для понимания стихи. Мы долго засиделись. Но мне очень не понравилась жена Пастернака, это невольно перенеслось и на него, и я решила больше у них не бывать. Асмусы и Генрих Густавович продолжали ходить на Волхонку без меня, я отговаривалась занятостью и хозяйством. Наконец Ирина Сергеевна призналась, что единственный человек, который ее по-настоящему в жизни захватил, – Пастернак, и она в него влюблена. Она беспощадно обращалась со своим мужем. Он был милым человеком, очень страдал, и я удерживала ее от афиширования ее чувства к Борису Леонидовичу.