Рюрик Ивнев - Серебряный век: невыдуманные истории

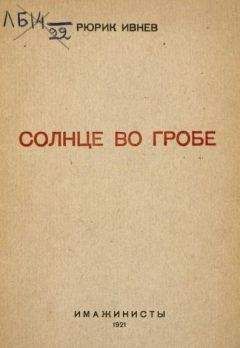

И вот на другой день я увидел своими глазами этот знаменитый в то время «книжный магазин имажинистов» на Большой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда переполнен покупателями, торговля шла бойко. Продавались новые издания имажинистов, а в букинистическом отделе – старые книги дореволюционных изданий.

Есенин и Мариенгоф не всегда стояли за прилавками (было еще несколько служащих), но всегда находились в помещении. Во втором этаже была еще одна комната, обставленная, как салон, с большим круглым столом, диваном и мягкой мебелью. Называлась она «кабинетом дирекции».

Как-то раз, когда я зашел в магазин, Есенин встретил меня особенно радостно. Он подошел ко мне сияющий, возбужденный и, схватив за руку, повел по винтовой лестнице во второй этаж, в «кабинет дирекции». По дороге сказал:

– Новое стихотворение только что написал. Сейчас прочту.

Режет серп тяжелые колосья,

Как под горло режут лебедей.

Но я забежал вперед. Это было позже. А в первый день моего знакомства с магазином он с явным удовольствием показывал мне помещение с таким видом, как будто я был покупатель, но не книг, а всего магазина.

Мариенгоф в то время стоял за прилавком и издали посылал улыбки, как бы говоря: «Вот видишь, поэт за прилавком!»

Надо пояснить тем, кто не знаком с эпохой двадцатых годов, что все магазины в ту пору были государственными и Москва сделала исключение только для двух писательских магазинов, в которых шла так называемая частная торговля. Государственное издательство еще не успело наладить массовое издание художественной литературы, а издательство имажинистов выпускало одну книгу за другой. Распространением книг по всей стране ведало учреждение, называвшееся «Центропечать», во главе которого стоял один из самых обаятельных людей, с кем мне приходилось встречаться, Борис Федорович Малкин. «Секрет» успеха и процветания книжного магазина имажинистов состоял в том, что финансовый оборот по тогдашним правилам был весьма прост. Как только типография заканчивала брошюровку очередного издания имажинистов, Есенин или Мариенгоф (а иногда оба вместе), взяв несколько экземпляров напечатанной книги, направлялись в служебный кабинет Малкина, и тот покупал все издание «на корню», выдавая деньги вперед. Но порой, когда для оборота книжного магазина нужны были деньги, Есенин и Мариенгоф шли к Малкину не с готовыми экземплярами книги, а с «заявкой», что такая-то книга готовится к печати, и просили Малкина выдать им аванс в счет издания. Обычно Малкин удовлетворял их просьбу.

С именем Бориса Федоровича Малкина связан один очень забавный эпизод.

В числе издававшихся имажинистами в ту пору многочисленных книг был и сборник стихов Вадима Шершеневича, который в погоне за оригинальностью назвал его «Лошадь как лошадь». Когда эта книга поступила в «Центропечать», то какая-то неопытная сотрудница, в обязанность которой входило распределять книги по тематике, направила все издание книги, основываясь на заглавии, в книжный магазин, распространявший сельскохозяйственную литературу.

Бедный Малкин, узнав об этом, схватился за голову.

Потом он рассказывал Есенину о своей беседе с Лениным по этому поводу. Когда Ленин узнал, что произошло, он разразился смехом. Но при расставании сделал строгий выговор Малкину и потребовал от него наказания виновника этой путаницы. Малкин исполнил требование Ленина и перевел юную сотрудницу на другую работу, не зная, по его собственному признанию, в чем она больше виновата – в невежестве, рассеянности или в том и в другом вместе.

Долгое время после этого друзья и знакомые Малкина приставали к нему с просьбой рассказать подробно о своей беседе с Лениным по поводу книги «Лошадь как лошадь».

Конечно, больше всех был доволен этим происшествием главный виновник этой путаницы веселый и остроумный Вадим Шершеневич: его книга, хотя и своеобразным путем, но стала известна В. И. Ленину.

Есенин был очень увлечен издательской работой, и, мне кажется, его больше всего увлекал сам процесс этой деятельности.

Так как Есенина легче было застать в магазине, чем дома, я стал проводить в нем почти весь день, и он сделался для меня «вторым домом», тем более что был недалеко от места, где я нашел приют после возвращения в Москву, ибо моя комната в Трехпрудном переулке («ледяной дом») давно уже была потеряна. Уезжая в командировку весной 1919 года, я ее не забронировал, рассчитывая скоро вернуться. А приютил меня директор «Дома искусства» Иван Сергеевич Рукавишников, из-за которого в 1919 году я сбежал из «писательской коммуны» в Козицком переулке.

В этом дома на улице Воровского, 52 (в котором ныне помещается Союз писателей СССР) я и получил на втором этаже прекрасную комнату. Дом отапливался, внизу находилась столовая для сотрудников и живущих в доме немногих писателей. Я упоминаю об этом потому, что Москва в те годы была по-прежнему холодная и голодная.

Среди близких друзей Есенина и Мариенгофа были в те времена Гриша Колобов, занимавший ответственный пост в НКПС, и Ванечка Старцев – юноша, «еще не нашедший себя», а впоследствии крупный работник. Я познакомился с ним еще в 1919 году и был тоже в дружеских отношениях.

Колобов жил в одной квартире с Есениным и Мариенгофом.

В этот же период времени Есенин сблизился с Вячеславом Полонским, который очень ценил его творчество.

Кто из мемуаристов не испытывал момента, когда рука, быстро и гладко скользящая по бумаге, как бы прорезая волны воспоминаний, то бурных, то затихающих, вдруг начинает тяжелеть и наконец опускается, будто налитая свинцом.

Вот такое ощущение испытываю я сейчас, когда приступаю к описанию одного грустного и нелепого столкновения двух талантливейших, но совершенно разных поэтов – Сергея Есенина и Бориса Пастернака.

Если любишь и ценишь кого-либо из друзей, то всегда бывает больно за них, когда они теряют душевное равновесие.

Столкновение Есенина и Пастернака произошло в кафе поэтов «Домино», принадлежащем Всероссийскому Союзу поэтов (СОПО)[6]. Точно дату не помню, но, по моим вычислениям, это было в период с декабря 1920 по февраль 1921 года.

В двадцатых годах в этом кафе происходили почти ежедневно выступления поэтов, как по заранее составленной правлением Союза программе, так и экспромтом.

Причину столкновения, вернее, повод, из-за которого оно произошло, я не знаю, так как вошел в кафе в момент, когда ссора была в разгаре.

Оба поэта были возбуждены, но держались корректно, по видимости, не желая «раздувать пожара», но «пожар» все же разгорелся как бы помимо их воли.

Зрительно я очень хорошо помню и фигуру Есенина и его насупившееся лицо, гневно сверкающие глаза Пастернака и какую-то необычную для него растерянность, явно вызванную отвращением ко всяким столкновениям, да еще вдобавок публичным. Чувствовалось, что ему очень хочется махнуть рукой на все и уйти со «спортивной площадки», на которой он оказался случайно и не по своей воле.

Увидев эту сцену, я так растерялся, что не мог произнести ни слова.

Первую фразу, которую я услышал, сказал Есенин, хмуро глядя на Пастернака:

– Ваши стихи косноязычны. Их никто не понимает. Народ вас не признает никогда!

Пастернак с утрированной вежливостью, оттеняющей язвительность, ответил:

– Если бы вы были немного более образованны, то вы знали бы о том, как опасно играть со словом «народ». Был такой писатель Кукольник, о котором вы, может быть, и не слышали. Ему тоже казалось, что он – знаменитость, признанная народом. И что же оказалось?

– Не волнуйтесь, – ответил Есенин. – О Кукольнике я знаю не меньше, чем вы. Но я знаю также и то, что наши потомки будут говорить: «Пастернак? Поэт? Не знаем, а вот траву пастернак знаем и очень любим».

Вокруг Есенина и Пастернака стала собираться публика. Но тут подошел дежуривший в этот день в Союзе молодой поэт Матвей Ройзман и со свойственной ему дипломатичностью развел их в разные стороны.

Есть «любители поэзии», которые, находя у какого-нибудь поэта большое количество черновиков одного стихотворения, делают вывод: «Поэт много работал над стихом. Блеска и выразительности он достиг благодаря упорному труду».

Когда же они удостоверяются, что стихотворение написано сразу и без единой помарки (как, например, «Скажи мне, ветка Палестины»), то у них готова другая формула: «Все гениальное рождается без всякого труда».

Почти на моих глазах Есенин написал стихотворение «Песнь о хлебе» и прочел его мне наизусть, держа в руке лист бумаги с еще не высохшими чернилами.

В этом стихотворении не было ни одной помарки, и оно никогда не исправлялось.

Можно ли сделать из этого вывод, что Есенин всегда писал стихи «молниеносно», без единой помарки и, следовательно, никогда не работал над стихом?

Этот вывод не сделает никто. Разве только тот, кто считает непреложной истиной, что «все гениальное рождается без всякого труда».