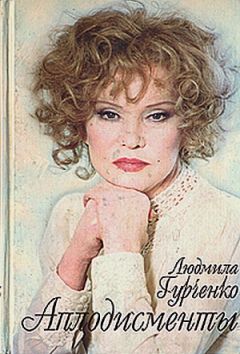

Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте

Я только что закончила музыкальный фильм „Рецепт ее молодости“. Роль трехсотлетней актрисы в шляпках и перьях. А что? Нырну-ка в другую атмосферу. Чем черт не шутит? „А вдруг?“

Собрала манатки и поехала. Снимали сцену героини фильма с ее детьми. Меньшов чем-то был недоволен, хотя актеры играли легко и азартно. Мне понравилось. Может, я, свежий человек, еще не в атмосфере? Режиссеру сказали, что я уже приехала, что я на площадке. И вот за спиной слышу голос: „Вы уже так много всего наиграли… Я даже не знаю, что вы еще можете!“ Та-ак. Приехали. Ни привет, ни здрасте. Люся, стоп! Вспомни, у тебя был опыт у Алексея Германа в „Двадцати днях без войны“ – такое же печальное начало. Потому молчи и жди, что будет. Промолчала. Первый раунд выиграла. Приняла удар.

Что дальше? Никаких иллюзий. Забыть слова из телеграммы. Знай о себе голую правду. Что у трезвого на уме, то у пьяного… Меньшов был навеселе. Вы удивитесь? Актер, пришедший на пробу и даже на первый съемочный день, – это всегда поединок. Доказывать, доказывать, быть все время под вопросительным знаком. Как бы режиссер ни хотел, ни решил, что будет снимать только тебя, – это всегда бой. Пока не увидит первые сцены на экране.

Досадно. Зачем приехала? Что за дурацкий кинематографический азарт? Это идиотское „а вдруг“…»

Вот так помнилась эта встреча Люсе. Меньшов книгу прочитал и удивился: он ничего такого и в уме не держал.

Через год после ухода Люси мы говорим о ней с Меньшовым на студии «Мосфильм»:

– Мне очень важно с тобой поговорить о моей любимой картине «Любовь и голуби», о твоей работе с Люсей. Она ведь была очень непростой человек. Когда снималась в твоем фильме, она не раз мне говорила, что наконец-то попала в настоящие мужские режиссерские руки – и сразу перестала топорщиться, охотно подчинилась твоей воле.

– Она говорила и другое. Хотя ее муж после смерти уверял меня, что она считала меня в своей жизни режиссером номер один.

– Возможно, так и было.

– Гораздо чаще она говорила это о Михалкове.

– И о Рязанове.

– И о Рязанове. Но о Михалкове – это стопроцентно. Она была поразительно устроенный человек. Это какой-то химический процесс в мозгу, который не управляется снаружи. Я понял, что она на меня делала ставку как на режиссера, а я к этому совершенно не был готов. Мы поработали на фильме, я рад этому, но дальше – другие планы. Она была очень чуткий человек и сразу поняла: это – не то. Мол, он повосторгался и остыл, он и Сашей Михайловым восторгался, и Сергеем Юрским… А дальше начинался химический процесс в мозгу, который ничем не обусловлен. И я читаю в ее книге, что, мол, Меньшов сложный человек: иногда бросается с объятиями, иногда проходит не здороваясь. Что за чушь – думаешь, уж вот это мне не присуще! Но у нее такое происходило регулярно со всеми, и мало людей, с которыми бы она не ссорилась, причем вдрызг. Остается только миф, в создании которого я и сам принимаю участие. Но, конечно, она большая актриса, и с ней мне было очень интересно работать.

Она приехала, и я от смущения не знал, что сказать, – это была первая наша встреча. С ней тогда дружила одна из лучших редакторов «Мосфильма» Шмуглякова, и вот она мне первой предложила: может быть, Гурченко? У меня тоже такая мысль мелькала. Мы ей послали приглашение-телеграмму вместе с поздравлением (ей как раз присвоили звание народной артистки СССР), и она приехала к нам на съемку в Карелию.

И вот мы снимаем – она в сторонке стоит. Она ведь еще вроде согласие не дала! Я говорю: «Людмила Марковна, нам надо придумать этого человека – вы уже столько разных людей сыграли в кино, что нам надо придумать какого-нибудь такого заковыристого человека, какого вы еще не играли». Ну вот, а в ее книжке это представлено, будто я ей высокомерно сказал: «Вы уже столько наиграли, что не знаю, надо ли вам вообще играть у нас». Так она это услышала…

Потом для ее героини были придуманы какие-то танцы, какие-то сны. Она много репетировала, долго импровизировала танец в клубе, но мы это даже не сняли – не вошло в картину. Мы сняли ее проход по деревне – перед тем, как она приходит в дом к Васиной жене. Знаменитая сцена, где: «Сучка ты крашена!» – «Почему же крашена, это мой натуральный цвет!» Какой-то костюмчик ей быстренько сообразили, в котором она и снималась. Этот проход, конечно, тоже из картины выпал. Все южные сцены, которые вошли в фильм, были сняты в Аджарии. По дороге заехали в Сочи – вот там у нас и началось настоящее понимание, хохот взаимный. Правда, я больше хохотал, а она больше реагировала. И все пыталась меня разгадать. Она как бы знала, что я такое и кого из себя изображаю. Видимо, она решила, что изображаю Феллини, потому что я говорил: вот завтрашнюю сцену пока не представляю, но примерно чувствую… «Тогда как же, Володя, мне завтра играть?!» И я буквально на коленке дописывал ее сцены. Потому что этих ее сцен на курорте в пьесе у Гуркина не было вообще. Я к нему все время приставал с вопросами: расскажи, что она за человек, где она работает, чем занимается? Но, как выяснилось, авторы пьес – они такие: что написано – они знают, а того, что не написано, что вокруг героев, – об этом не знают. У них по-другому устроены мозги. И мне пришлось самому все это срочно приводить в порядок: кто она и чем этого Васю взяла.

– Там у вас было много забавного придумано. Она кадровичка, человек политически активный: как увидит газетный стенд, подойдет, почитает. На курорте, но не отрывается.

– Абсолютно все это было дописано на коленке. Еще во сне я что-то брежу, и только утром, когда мы уже на площадке, надо снимать и отступать некуда, – сажусь в углу и пишу. А Люся в этот момент, наверное, думала: вот подлюка, у него все уже давно написано, а здесь он изображает из себя гения, который вот так фонтанирует! Но работать с ней – удовольствие. Она все моментально схватывала. Видела где-то в баре, как к танцующей подошел какой-то жуир, она ему: «Пошел ты!» – а сама продолжала танцевать, делать глазки. Люся тут же это подхватила – и эпизод вошел в картину. Очень смешной. Мы его снимали в гостинице «Измайлово» в Москве – помнишь, как она там импровизировала? Все лежали. Правда, я, если удастся придумать смешное, сгибаюсь пополам от хохота, а она не хохочет, только деловито прикидывает, как это еще посмешнее сыграть. Мы работали очень легко. И еще одна деталь мне вспомнилась: была премьера фильма «Москва слезам не верит», мы ее отмечаем – кажется, в ресторане «Прага». Вдруг открывается дверь, входит Гурченко и очень тепло поздравляет. Мы с ней потанцевали, поговорили. Но я так и не понял, почему она пришла: вдруг заходит Гурченко в ореоле всей своей славы – и поздравляет!

… Я был на тех съемках в «Измайлово», был и в павильонах «Мосфильма», где снимали квартиру этой «сучки крашеной», и Люся, любовно прижимая к груди, привезла туда своего песика: собачки хорошо оттеняют одиночество. Да, сложный это народ – художники. Сложная у них вязь отношений. Работают азартно, почти весело, но, оказалось, на самом деле всё – настороженно, все боятся неискренности, все заранее ощетинены.