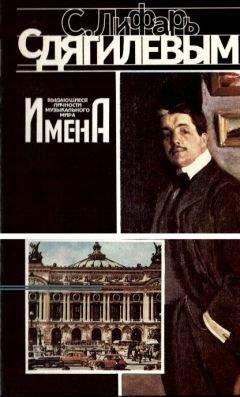

Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович

На стенах столовой и громадного кабинета деда висели большие старинные гравюры Рембрандта, Рафаэля, Рубенса и проч. и проч. В шкафу у деда хранились великолепные издания музеев Мюнхена, Флоренции, Парижа; дед позволял рассматривать их в своем присутствии, и Сергей уже с детства знал имена и произведения многих великих художников.

Сергей был очень занят: уроки музыки, французского языка, немецкого, которого он так и не одолел…» [Корибут-Кубитович П. Воспоминания].

Зиму Дягилевы проводили в Перми, на лето они уезжали в Бикбарду. Мне снова приходится обращаться к воспоминаниям Е. В. Панаевой-Дягилевой, описавшей пермскую природу и семейный быт Бикбарды. Что больше повлияло на духовное сложение Дягилева – сказать очень трудно; одно можно утверждать категорически, это то, что если Дягилев по самому существу своей непосредственной природы был мало склонен к уединенным детским размышлениям и «философствованиям», то еще менее к этому располагал обиход жизни в Бикбарде.

«Никогда и нигде, кроме своего воображения, – рассказывает Е. В. Панаева-Дягилева, – я не видела такого балкона, как бикбардинский. Настоящие террасы, сооруженные из земли и камня, на которых разбиваются цветники, устраиваются фонтаны – те, конечно, больше, шире и, может быть, и лучше… Наш же балкон был обыкновенный, российский, деревянный с колоннами, под крышей, тянулся вдоль всего южного фасада одноэтажного, деревянного дома и даже дальше фасада, так как кончался большой ротондой, целиком выступавшей за угол дома и за решетку сада, на дорогу, идущую вдоль оврага. За оврагом завод, деревня и безбрежная, как море, лесная даль. На ротонде пили обыкновенно вечерний чай, смотрели на закат солнца… часть балкона, с противоположного от ротонды конца, служила летом столовой, и в ней свободно садились за стол до пятидесяти человек. В другой части, смежной с ротондой, стояли диваны, кресла и табуреты, обитые старинным, глянцевитым ситцем. Стена утопала в зелени растений, которыми она была сплошь, сверху донизу, заставлена. По перилам, между колоннами, тянулась пестрая нитка душистых, летних цветов. Большие деревья сада примыкали вплоть к балкону…

Прямое потомство хозяев Бикбарды состояло из четырех сыновей и четырех дочерей; вместе с их женами, мужьями и детьми это составляло до пятидесяти человек. Вообразим себе один из тех случаев, когда они, если не все целиком, то хоть почти все в сборе, что случалось, и нередко. Действие происходит на милом бикбардинском балконе, действующие лица – Дягилевы и какой-нибудь совершенно посторонний человек, приехавший в Бикбарду, предположим, в первый раз, по делу, неожиданно попавший в семью помещика. Его приглашают остаться… он соглашается… идут на балкон. Издали уже доносится до него гул голосов и взрывы хохота… все громче, громче, и вот ошеломленный гость останавливается среди шумной, пестрой толпы, которая, по-видимому, безгранично веселится. Нарядные дамы, дети, статские, военные, студенты, гимназисты, беготня, возня, поцелуи направо, поцелуи налево…

Он старается догадаться, чему тут радуются: свадьбе ли, именинам, крестинам, или чьему-нибудь возвращению из далекого путешествия. Одним словом, он перебирает в уме все классические счастливые события, какие может придумать, и извиняется за свой неподходящий костюм, объясняя, что не ожидал попасть на праздник, в такое многолюдное общество.

Ему отвечают, со смехом, что сегодня будни, и что единственный здесь гость – он сам, все остальные только свои…

Озадаченный, он пятится назад, чтобы не попасть под ноги скачущему верхом на стуле, молодому офицеру, или под руку высокому статскому, неистово дирижирующему воображаемым оркестром, который сам же он изображает, распевая какую-то увертюру, с непогрешимой верностью. В сторону, в сторону… скорее… а то несется мимо ватага детей, стремглав, как лавина с гор, спускается в сад и там рассыпается в разные стороны, преобразившись в курьерские поезда, в тройки с гикающими на татарский лад ямщиками (ай ты-тама-а!). Гость растерянно озирается во все стороны, старается разобрать, что говорят кругом, но ничего не может уловить, хотя все говорят по-русски. Он изнемогает от усилий понять смысл того, что видит и слышит, но тщетно. „Сумбур, ерунда, сумасшедшие“, – мысленно твердит он, глядя на хозяев дома.

Почти все, кто потом становился друзьями и даже восторженными поклонниками семьи, проходили через нечто подобное при первом знакомстве с Дягилевыми in corpore [8]».

Громадное значение во всех отношениях имело то обстоятельство, что Дягилев рос не в Петербурге и не в Москве, а в Бикбарде – в частности, это имело значение и для его подхода к искусству, к переживанию искусства. Дягилев жил в русской природе, полюбил простую русскую природу, полюбил пермские и волжские пейзажи (память о совершенном в отроческие годы путешествии по Волге на Кавказ сохранялась на всю жизнь в Дягилеве как одно из самых больших впечатлений), полюбил русское, и эта большая, подлинная, взволнованная любовь в большой степени определила не художественные взгляды, а художественные пристрастия взрослого Дягилева, основателя и редактора «Мира искусства». Дягилева считали и продолжают считать снобом и космополитическим эстетом. Да, он был и снобом, и эстетом, и мировое искусство не было для него закрыто и приводило его в восторг и в восхищение, но в основе его любви к искусству была любовь к русской природе.

Русское, национальное и националистическое направленчество в искусстве ему было чуждо и враждебно, как все нарочитое, как всякое направленчество, и он объявлял жестокую войну «ложным Берендеям» и «Стенькам Разиным»; он считал, что ничто не может быть губительнее для творца, как желание стать национальным, но при этом писал: «Единственный возможный национализм, это бессознательный национализм крови. И это сокровище редкое и ценнейшее. Сама натура должна быть народной, должна невольно, даже, может быть, против воли [как это и было в самом Дягилеве], вечно рефлектировать блеском коренной национальности. Надо выносить в себе народность, быть, так сказать, ее родовитым потомком, с древней, чистой кровью нации. Тогда это имеет цену, и цену неизмеримую». Дягилев-эстет мог восхищаться Обри Бердслеем, но любить, по-настоящему любить, он будет Левитана, Малютина, Машеньку Якунчикову… И как только он начинает говорить о своих любимых художниках, так у него появляются иные, интимные, лирические слова, говорящие о том, что «эстетство» было во всяком случае не первой природой Дягилева. Как он говорит о Левитане, который «успел научить нас тому, что мы не умели ценить и не видели русской природы русскими глазами, что никто до него во всей русской живописи не знал, как выразить на полотне всю бесконечную прелесть тех разнообразных ощущений, которые всякий из нас с таким блаженством испытал прохладным утром или при лучах теплого вечера в убогой северной русской деревне… Сколько чисто пушкинского понимания русской природы во всем его творчестве, в его голубой лунной ночи и аллее заснувших столетних берез, тихо ведущих в старую знакомую усадьбу мечтательной Татьяны… Сенсационных картин он не оставил; его незатейливые уголки природы промелькнули перед нами, многие из них забылись, как бы слились с самой природой. Но одно осталось несомненно, что не забудется никогда. Стоит нам на минуту выбраться из удушливого чада пыльных городов и хоть немного ближе подойти к природе, чтобы вспомнить с благодарностью великие уроки художника русской земли. В колокольном ли звоне деревенской церкви, в корявом ли плетне, или в посиневшем озере – всюду мы видим природу через него, сквозь него, как он сам ее видел и как другим ее раскрыл…» С такою же любовью пишет Дягилев и о работах Малютина – постройке терема в Талашкине, «хорошем русском поместье» княгини Тенишевой: «Какое милое и художественное впечатление производят все эти затейливые и вместе с тем простые теремки… Не знаешь, где начинается прелесть творческой фантазии Малютина и где кончается прелесть русского пейзажа. Ворота с диковинными птицами, ведущие в лес, переплетаются с ветвями сосен на фоне просвечивающей пелены глубокого ослепительного снега…» А лирический некролог Дягилева о Машеньке Якунчиковой! Некролог, в котором находятся такие строчки о «близком» человеке-творце: «Якунчикова мало успела, особенно по сравнению с тем, что могла. Но во всем, что она, впопыхах, между детскими пеленками и шумом Парижа, имела время сделать – она выказала глубину чудесного дарования, чутья и любви к далеким от нее русским лесам, этим „елочкам и осинкам“, к которым она относилась с каким-то благоговением и к которым стремилась всю жизнь. Во всем ее существовании было ужасно много драматического… Она не могла со всем этим справиться, она, милый поэт русских лесных лужаек, сельского кладбища с покосившимися крестами, монастырских ворот и деревенского крылечка – куда же ей, столь хрупкой и тонкой, было воевать с жизнью…» С каким волнением должен был смотреть Дягилев на картину Якунчиковой, изображающую далекий простор, открывающийся с террасы с колонной в Введенском, так трепетно напоминающей его родной балкон в Бикбарде, описанный его мачехой! Детские впечатления будут сохраняться всю жизнь в Дягилеве, и в декорации Бенуа «Гибели богов» ему будет мерещиться «уголок откуда-то из нашей Пермской губернии»…