Шарль Митчи - Тамбов. Хроника плена. Воспоминания

Последний этап наших гастролей был на торфяниках, где я встретил своего приятеля, учителя Жозефа Фриделя, с которым познакомился в лагере. Он был начальником в этой бригаде. Я и сейчас вижу грустные, потухшие взгляды этих бедолаг, кожа на их руках была разъедена кислой торфяной водой, и они хотели только одного — чтобы их оставили в покое. А мы всё равно должны были петь! Это один из самых печальных моментов, которые мне пришлось пережить за время моего заключения.

По возвращении в лагерь надо было опять начать работать, чтобы готовить следующий концерт. Но по баракам начали курсировать всё более и более устойчивые слухи: первая отправка будет уже скоро! Никто не смел в это поверить! В лагере шли земляные работы: заканчивалось строительство театра на открытом воздухе, по типу римских театров: полукруглые ступеньки, вырытые в земле, окружающие круглую сцену.

Однажды мне почти официально сказали, что следующий концерт французского сектора состоится через несколько дней в новом открытом театре, помпезно называемом амфитеатром. И что это будет прощальный концерт!

Конечно, приготовить новую программу в такой короткий срок было невозможно. Надо было взять лучшие номера из наших предыдущих концертов и ещё поработать над ними. Хотя наше физическое состояние не улучшилось, мы принялись за работу с новым энтузиазмом, пусть и несколько окрашенным скептицизмом.

Мы были так худы, так слабы, так измучены голодом! В последние три месяца нам предоставили небольшую привилегию — мы могли, чередуясь с другими группами, время от времени, кажется, раз в восемь или десять дней, приходить на кухню, чтобы съесть дополнительную порцию супа, оставшегося после того, как все бараки получили своё. Но поскольку это происходило в «эру супа из морковной ботвы», после пятого или шестого раза мы от этого отказались: ходить туда, чтобы выпить пол-литра горячей воды, смысла не было — ботва была совершенно несъедобной (попробуйте сами).

Прощальный концерт и отъезд

Наш последний концерт в конце концов был назначен на субботу, 27 июля 1945 года (а не 28-е, как я по ошибке написал в программе!).

Одежда, которую я практически не снимал все эти двадцать месяцев, кроме походов в баню, была в плачевном состоянии. Брюки были изношены до дыр и лишь кое-где грубо залатаны. Рубашка представляла собой нечто странное, состоящее из двух десятков дыр, перемежающихся ленточками ткани, — после бани я не знал, в какие из этих дырок засовывать руки и голову. По случаю концерта, а также в силу дружеского расположения лейтенант Маленков отвёл меня на склад обмундирования и выдал мне русскую военную рубашку из небелёного холста с завязками вместо пуговиц и новёхонькие немецкие брезентовые брюки.

Программа прощального концерта 27 июля 1945 года

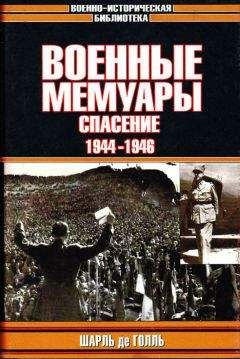

У меня перед глазами стоят полукруглые ряды ступенек, заполненные до отказа (на самом деле на концерте присутствовала всего лишь малая часть обитателей лагеря, население которого возросло до нескольких тысяч человек). В первом ряду — русское начальство лагеря в полном составе. Передо мной — мои хористы, всё ещё измученные голодом и истощённые, но в эйфории от близкой перспективы отъезда. Справа от них — оркестрик под управлением преданного и талантливого Буби Беамтера, который с балалайкой в руках одновременно аккомпанирует певцам и управляет своими музыкантами. Конферансье Эжен Сент-Эв остроумно представляет разные части программы. Кульминация концерта — финальное попурри из русских и французских народных песен, которому русское начальство аплодировало стоя.

Уже несколько дней русское командование составляет списки отъезжающих, работа эта трудна и сопровождается множеством ошибок, поскольку имена и фамилии записаны кириллицей. Я с огромной радостью заметил, что все члены хора не только попали в этот эшелон из полутора тысяч человек, но и оказались в одной группе из пятидесяти человек, которая будет ехать в одном и том же вагоне. Я думаю, что освобождаемых первыми отбирали в основном в соответствии с порядком прибытия в лагерь, поскольку в этот эшелон попали все те, кто не уехал с Пятнадцатью сотнями и остался в лагере в июле 1944 года. Большинство из лагерных «шишек» ухитрилось попасть в начало списка! Мой поклон И. Ф., шефу французов — как капитан, покидающий свой корабль последним, он оставался в лагере до конца и уехал только с одним из последних эшелонов — думаю, с седьмым.

Наконец 1 августа каждому выдали новую русскую военную рубашку — у меня это была уже вторая — и объявили, что завтра мы уедем. Буря восторга (ведь мы оставались скептиками до последней минуты)! Это не мешало нам с болью в сердце думать о наших товарищах, которые должны будут проявить терпение, несколько недель или даже месяцев ожидая своей очереди на освобождение.

Утром 2 августа мы собираемся перед бараками на последнее построение, последнюю proverka. Это не могло не обернуться последней неприятностью. Нас отводят на спортивную площадку, где построен деревянный барьер. Построившись в колонну по пять, мы ждём своей очереди подвергнуться последнему обыску. По вызову русского офицера, вооружённого списком отъезжающих, мы по очереди проходим перед русскими солдатами, специалистами в этом вопросе. От них не ускользает ничто. Ни один письменный документ, ни один клочок бумаги с записанными, например, именем и адресом семьи, которую надо предупредить, или даже просто кулинарный рецепт не должен покинуть лагерь! Но они отбирают также и личные вещи — ножи, металлические ложки, табакерки и т. д., за исключением банок Oscar Mayer, которые служили и ещё верно послужат нам мисками, и символичных деревянных ложек. Лично мне повезло — в последний момент меня заметил симпатичный лейтенант Маленков, который взял меня за руку и беспрепятственно провёл за барьер под самым носом у обыскивавших! Благодаря любезности русского офицера-меломана я спас свою алюминиевую ложку и прекрасный ножик, который для меня сделал Жак, а также часть написанных в лагере нот, которые сейчас, пятьдесят лет спустя, пожелтевшие, лежат передо мной и помогают мне воскрешать воспоминания. Тёплое рукопожатие, несколько прощальных слов по-русски, и приветливый офицер навсегда исчез, смешавшись с толпой заключённых.

Как только мы оказываемся по другую сторону барьера, мы считаемся свободными. Мы до конца поверим в это только после того, как окажемся в поезде. Сидя на земле — 2 августа 1945 года погода была отличная, — мы ждём, когда закончится обыск. Только после обеда, построенные в колонну по пять, мы подходим к воротам, чтобы навсегда покинуть лагерь сосредоточения французов, лагерь № 188, тамбовский лагерь. По той же лесной дороге, что и четырнадцать месяцев назад, но в обратном направлении и с совсем другими чувствами мы приходим на станцию Рада. По дороге у нас есть время подумать о наших товарищах, которых мы только что покинули и которым мы желаем скорейшего освобождения, но особенно о тех, кто остался там навсегда не похороненными, а просто скинутыми, как звери, в общую могилу, где их никогда не найдут. Время от времени мы проходим мимо русских солдат, они знаками выказывают своё дружеское расположение, мы охотно отвечаем, поскольку ответственными за придирки и жестокое обращение, которое нам приходилось выносить в лагере, были не они, а некоторые из наших, проявлявшие излишнее усердие.