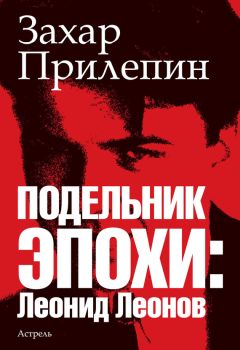

Захар Прилепин - Леонид Леонов. "Игра его была огромна"

Но вообще они, как правило, делали вид, что друг друга не замечают.

Леонов, к примеру, ни слова не сказал про Катаева, уже когда набрасывал несколько заметок о Горьком в том же 1927 году.

Что-то сразу у них не заладилось.

А потом выливалось в какие-то нелепые, а то и подлые истории.

К примеру, в 1938-м Леонов пережил один из моментов наивысшего своего успеха. В один день, 6 мая, состоялись премьеры его пьес сразу в двух театрах: во МХАТе — «Половчанские сады», в Малом театре — «Волк». Такое случается крайне редко: Леонов знал только один подобный пример — с Оскаром Уайльдом. Но вскоре после премьер появляется разгромная, унизительная статья Катаева.

Другой случай. В марте 1962 года Корней Чуковский записал в дневнике, что Катаев встретил его сына Колю «и сказал ему, будто найдено письмо Леонида Леонова к Сталину, где Леонов, хлопоча о своей пьесе „Нашествие“, заявляет, что он чистокровный русский, между тем как у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан…».

Вообще, это всё в духе склонного к нехорошим мистификациям Катаева (он, кстати, по крови русский). Во-первых, письма такого просто нет. Во-вторых, история, выдуманная Катаевым, нелепа не только потому, что Леонов был крайне щепетилен в национальных вопросах, но и по той причине, что судьба «Нашествия» и так сложилась крайне удачно. (Кстати, подобное письмо — о «южанах» — существовало, но написали его Фадеев, Сурков и Симонов в 1949-м, а затем, второе, в 1953-м.)

«Этот тип выжал из знакомства с Горьким всё возможное», — мимоходом брезгливо бросит Леонов о Катаеве много лет спустя.

Как начиналось

Впервые имя Леонова Горький услышал, вернее прочёл, в письме писателя Вениамина Каверина в 1923 году. Каверин тогда поставил Леонова в странный ряд — Лунц, Антокольский — и сказал, что эти люди станут «почвой» для новой литературы.

В июле 1924 года Горький в письме Константину Федину спрашивает о Леонове: «Кто такой?»

«Я не знаю его, — отвечает Федин, — Всеволод (Иванов. — 3. П.) говорил, что он — славный парень. Вышло три его книжки — „Петушихинский пролом“, „Туатамур“ и „Деревянная королева“. Первая сказ. Вторая повесть о Чингисхане, сделана очень хорошо: рассказ о России, какой её нашёл азиатский победитель, — его словами, сквозь его глаза. Третья — в духе Гофмана, но слабо. Знаю ещё о Леонове, что он — зять Сабашникова и что — поэтому — все его книжечки роскошно изданы».

В 1924-м у Горького отношение к Леонову двойственное. То, что он к тому времени прочёл у Леонова, слишком напоминало Замятина (в котором Горький уже разочаровался) и Достоевского (с которым Горький всю жизнь внутренне спорил).

«Леонова я читал две вещи, — пишет он Федину в том же июле, — Ковякина и „Конец лишнего человека“».

На самом деле повесть называется «Конец мелкого человека», — но оговорочка Горького важная: так сказать, в память о русской литературе XIX века, которая извелась по «лишним людям». Другой вопрос, что для Леонова нет никаких «лишних» людей, по крайней мере, в классическом русском понимании, — его куда больше занимает «лишнее» человечество; но Горький пока об этом не догадывается.

«Ковякин — это всё ещё „Уездное“, — пишет Горький дальше. — „Конец“ — это очень Достоевский». И тем не менее добавляет: «Написал, чтоб мне прислали его книги».

Чутьё на дар у Горького было отменное. И в случае с Леоновым он тоже знал, что здесь надо копать ещё.

«Обратите внимание — это талант», — рекомендует Горький Леонова литератору Далмату Лутохину уже в августе 1924-го.

В ноябре 1924-го Горький посылает Леонову первое письмо, предлагая сотрудничество в журнале «Беседа» и желая «свободного роста» его таланту.

Леонов отвечает наивно, юношески:

«…получил письмо ваше и немедля сажусь отвечать…»;

«…благодарю за добрые пожелания ваши: грешен человек, люблю хорошие вещи слышать, а тем более от вас…»;

«…ужасно трудно говорить об этом, и слова выходят какие-то неловкие…»;

«…искреннее и большое желание поскорее увидеть вас в России, в Москве. Это всё так, конечно, но только вряд ли московский климат заменит вам Сорренто: вчера выпал снег, дни стали острые, вся Москва хрипит…»;

«…ещё раз благодарю вас за письмо ваше, а самому вам от всего сердца желаю много-много здоровья…»

И всё это, запинающееся и неловкое, пишет великолепный прозаик, которого ценители всерьёз и не без оснований уже именуют великим.

В финале письма своего, уже расписавшись («…Весь ваш Леонид…»), Леонов неожиданно дописывает: «Очень охотно буду отвечать на письма ваши». Мол, пишите, Алексей Максимович.

Но Горький к тому времени был умудрённым человеком, с колоссальным опытом переписки, посему некоторую трогательную неловкость обескураженных его вниманием авторов легко прощал.

Быстро перечитав почти всё опубликованное Леоновым, Горький меняет к нему отношение на противоположное. Никаких «всё ещё Замятин» и «очень Достоевский». Полный, не без горьковской слезы, восторг от самобытности.

Рассказы? Прекрасные! «Юноша оригинального таланта и серьёзных тем», — говорит Горький о Леонове в одной из своих статей в том же 1924 году.

В начале 1925 года, прочитав «Барсуков», Горький пишет Леонову письмо: «Сердечно благодарю Вас за „Барсуков“. Это очень хорошая книга. Она глубоко волнует. Ни на одной из 300 её страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой „выдумки“, с которой у нас издавна принято писать о деревне, о мужиках».

К слову сказать, отношение к деревне — ещё одна суровая ниточка, что поначалу привязала Горького к Леонову: старику, прочитавшему о звериных нравах мужичья в «Барсуках», показалось, что Леонов так же, как он, недолюбливает русское дикое крестьянство (и пометки Горького, сделанные на полях «Барсуков», подтверждают это).

«Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне почти первобытном… — так, в пересказе Федина, говорил Горький. — Иной мир, иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдёт вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой… обедняют душу. Посмотрит, посмотрит — и назад, к себе, на полати».

Федину явно запали слова учителя в душу, потому что в статье Горького «О русском крестьянстве», опубликованной в Берлине в 1922 году (и никогда после не переиздававшейся), говорится почти дословно то же самое: «Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него, и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но их мало, и в них живут враги. Города? Но они — далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг — бескрайняя равнина, а в центре её — ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда».