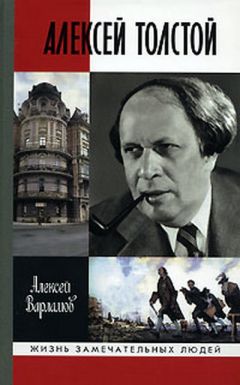

Алексей Варламов - Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом

Голова гудит, потому что накануне много пил и теперь мучился похмельем. Он писал шутливо, в обычном стиле, уверенный, что Туся поблажит-поблажит и вернется, и все пойдет, как прежде, он не воспринимал ее демарш всерьез, однако она-то была настроена решительно. Поэтесса спорила в ней с женщиной и одолевала. Уже много лет она не писала стихов, как вдруг женская обида и оскорбленность разбудили уснувший дар. И трудно сказать, что было с ее стороны — последняя попытка спасти семью, попытка — если называть вещи своими именами — женского шантажа или же переживание особого поэтического состояния покинутой женщины. Но в любом случае не Толстой ушел от жены, а она его оставила. Пусть вынужденно, пусть из каких-то высших соображений, обид, уязвленного достоинства, но ушла она. А Толстой оскорбился. И тон его писем к ней резко изменился, от былой снисходительности и шутливости не осталось следа, а началось жесткое сведение супружеских счетов.

«Милая Наташа, я не писал тебе не потому, что был равнодушен к твоей жизни. Я много страдал, много думал и продумывал снова и снова то решение, к которому я пришел. Я не писал тебе, потому что обстановка (внутренняя) нашего дома и твое отношение и отношение нашей семьи ко мне никак не способствовали ни к пониманию меня и моих поступков, ни к честной откровенности с моей стороны.

Я остался в Детском один. Я понимал, что это была “временная мера”, вроде некоторой изоляции, с той мыслью, что я, “насладившись” бы одиночеством, снова вернулся к семье. Но я действительно был одинок как черт в пустыне: старухи, Львы и Федины и собутыльники. С тобой у нас порвалась нить понимания, доверия и того чувства, когда принимают человека всего, со всеми его недостатками, ошибками и достоинствами, и не требуют от человека того, что он дать не может. Порвалось, вернее, разбилось то хрупкое, что нельзя склеить никаким клеем.

В мой дом пришла Людмила. Что было в ней, я не могу тебе сказать или, вернее, — не стоит сейчас говорить. Но с первых же дней у меня было ощущение утоления какой-то давнишней жажды. Наши отношения были чистыми и с моей стороны взволнованными.

Так бы, наверное, долго продолжалось и, может быть, наши отношения перешли в горячую дружбу, так как у Людмилы и мысли тогда не было перешагнуть через дружбу и ее ко мне хорошее участие. Вмешался Федор. Прежде всего была оскорблена Людмила, жестоко, скверно, грязно. И тогда передо мной встало, — потерять Людмилу (во имя спасения благополучия моей семьи и моего унылого одиночества). И тогда я почувствовал, что потерять Людмилу не могу.

Людмила долго со мной боролась, и я честно говорю, что приложил все усилия, чтобы завоевать ее чувство.

Людмила моя жена. Туся, это прочно. И я знаю, что пройдет время и ты мне простишь и примешь меня таким, какой я есть.

Пойми и прости за боль, которую я тебе причиняю».

После этого приговора ей осталось одно — отвечать стихами.

Люби другую. С ней дели

Труды высокие и чувства,

Ее тщеславье утоли

Великолепием искусства.

Пускай избранница несет

Почетный труд твоих забот

И суеты столпотворенье

И праздников водоворот.

И отдых твой, и вдохновенье,

Пусть все своим она зовет.

Но если ночью, иль во сне

Взалкает память обо мне

Предосудительно и больно

И сиротеющим плечом

Ища мое плечо, невольно

Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно!

Я не жалею ни о чем!

Но долго еще они продолжали выяснять отношения в жанре эпистолярном. Крандиевская писала Толстому, что он поступил с ней точно так же, как когда-то с Софьей Дымшиц.

«Никакой аналогии в моих отношениях к тебе — с моими отношениями 20 лет тому назад к С.И. Здесь к тебе совсем другое… — отвечал он. — Ты хотела влюбленности, но она миновала, что же тут поделаешь. Ни ты, ни я в этом не виноваты, и, с другой стороны, оба причиной того, что она миновала».

А в другом письме изливал свой гнев на всех домашних и, прежде всего, на детей: «Когда отец их полюбил человека, они возмутились (да и все вдруг возмутились) — как он смеет! А мы? А наше благополучие? Отец живет с другой, отец их бросил, брошена семья и т. д…. Все это не так, все это оттого, что до моей личной жизни, в конце концов, никому дела не было».

В отношения между супругами попыталась вмешаться сестра Натальи Васильевны Надежда, и, задетый за живое резкими словами своей «Даши», Толстой писал жене, уже сбросив все и всяческие маски: «В Дюнином письме и в твоих стихах снова и снова поразило меня одно: — это безусловная уверенность в том, что я существо низшего порядка, проявившее себя наконец в мелких страстишках. Я никогда не утверждал себя как самодовлеющую и избранную личность, я никогда не был домашним тираном. Я всегда как художник и человек отдавал себя суду. Я представлял тебе возможность быть первым человеком в семье. Неужели все это вместе должно было привести к тому, что я, проведший сквозь невзгоды и жизненные бури двадцати лет суденышко моей семьи— оценивался тобой и, значит, моими сыновьями как нечто мелкое и презрительное?..

Художник неотделим от человека. Если я большой художник, значит— большой человек.

Искусство вообще в нашей семье никогда не пользовалось слишком большим почетом. Напрасно. Погибают народы и цивилизации, не остается даже праха от их величия, но остается бессмертным высшее выражение человеческого духа — искусство. Наша эпоха выносит искусство на первое место по его культурным и социальным задачам. Все это я сознаю и к своим задачам отношусь с чрезвычайной серьезностью, тем более, что они подкреплены горячим отношением и требованиями ко мне миллионов моих сограждан».

Это уже можно было не брошенной жене писать, но в газету «Правда», чтоб знала вся страна. Но Наталье Васильевне до страны дела не было, зато обида била в ней через край:

«Если не искусство — то что же, собственно говоря, пользовалось у нас пиететом в семье за все 20 лет? Вот чего я не понимаю.

Алеша, за последнее время я столько выслушала от тебя горьких “истин”, что совершенно перестала понимать свое прошлое. Ты только и знаешь, что порочишь его по-новому в каждом новом письме.

Мне хочется спросить иногда — неужели ты в самом деле веришь сам (в спокойную и беспристрастную минуту) тому чудовищному огульному отрицанию всего хорошего в бывшей нашей общей жизни?

Подумай только — и “тирания“, и “ложь”, и “плен”, и “болото пошлости”, и одиночество, “непонимание”… Теперь ты прибавляешь — “равнодушие к искусству” и “высокомерное” неуважительное отношение к тебе— да мало ли еще какой неправдой можно поглумиться над своим прошлым, благо оно прошлое. Ты все еще сводишь со мной счеты.