Святослав Рыбас - Русский крест

- Ничего, наши не оставят, - утешал товарища Пауль. - Наш Бог терпеливый да не забывчивый.

- Гады! - ругался Гридасов. - Что мы им сделали? За что нас так унижать?

- Наши не оставят, - повторил Пауль.

Вдруг послышалось родное "ура!". Как чудо неслыханное в турецком городишке гремело многоголосое "ра-ра-ра!"

Забегали в комендатуре.

- Рюс-казак! - донеслась до арестованных.

Побегали - и стихло.

Затем ворвались с улицы. Родной язык, шумят, ищут.

- Мы здесь! - крикнул Пауль.

Юнкера Константиновского училища, две роты, юные, семнадцати восемнадцатилетние, с винтовками - смеются, рады, что без выстрела вышибли сенегалов.

- Господин капитан, вы ранены?

- Нет, юнкер. Чуть зацепило. Мы так просто им не дались...

- Господа, здесь трофеи - два пулемета!..

- Господа, давайте на стенке что-нибудь напишем на память..."Бородино", как?

- Бородино! Давай! Пиши!.. "Скажи-ка, дядя, ведь недаром..."

- "... Москва, спаленная пожаром..."

- "... французу отдана".

- Ты что, братец?! - вдруг воскликнул Гридасов. - Что ты, милый?

По щеке юноши текла слеза. Гридасов обнял его за плечи и сказал:

- Не горюй, юнкер, выстоит наша Москва, лишь бы мы ее помнили.

Но в глазах капитана тоже заблестело, он тряхнул головой, в его покрытом засохшей бурой кровью лице промелькнуло горькое горе.

Юнкера написали на стене всего несколько слов, и раздалась команда выходить строиться.

Осталось во французской комендатуре только начало лермонтовского стихотворения.

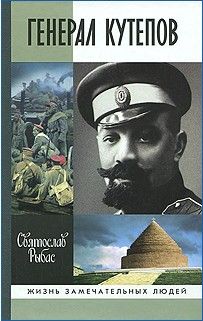

Гридасова и Пауля доставили в штаб корпуса, размещавшегося здесь же в Галлиполи, в двухэтажном доме (низ каменный, верх деревянный). Событие было большое: как-никак открытое столкновение с союзниками и успех! Кутепов вышел посмотреть на освобожденных, узнал Пауля по его страшной отметине. Да и как его можно было не узнать?

- Что делали на базаре? Пьянствовали? - спросил Кутепов.

Отвечал Гридасов, объяснил, что не пьянствовали, а возвращались из порта, где работали на разгрузке.

- За что были арестованы?

- Мы песню запели, ваше превосходительство.

- Вы что, певцы?.. А коль запели, почему дали себя арестовать?

- Разрешите, ваше превосходительство! - сказал Пауль. - Нас арестовали силой.

- Вас мог арестовать только наш патруль! - сердито произнес Кутепов. Офицеры молчали.

- Что пели? - спросил генерал.

- "Полно вам, снежочки, на талой земле лежать", - ответил Пауль.

- Дальше как?

- "Полно вам, ребятушки, горе горевать..."

- Ну!

Пауль вполголоса стал напевать:

Оставим тоску во темном леску,

Станем привыкать к грузинским горам,

К чеченским местам,

Станем забывать...

Гридасов сверкнул глазами, подхватил:

... отца, матерю, жену,

С девками, с молодками полно пить-гулять,

Перины, подушки пора нам забывать...

Кутепов перебил с усмешкой:

- Знаю, хорошо... Заслуживаете гауптвахты. Как, юнкера? - Он посмотрел на юнкеров. - Чтоб не давались сережам?!

Константиновны не отвечали. Кутепов понял, что они думают, махнул рукой.

- Ладно! Без гауптвахты. Надеюсь, впредь не повторится.

Юнкера вздохнули с облегчением, раздались возгласы:

- Не повторится!.. Пусть попробуют тронуть!

Кутепов только пригрозил, но отпустил с миром. Этот муж не собирался снисходить до человеческого чувства.

И все же Пауль и Гридасов возвращались в лагерь в приподнятом настроении. Удаляясь от командующего, они впервые испытывали не униженность беженца, а защищенность воина, принадлежащего к армии.

Возле развалин древнего амфитеатра, на стенах которого росли кривые сосны, встретились им два сенегала. Гридасов остановился, вперившись в них.

- Карашо! - крикнул один сенегал. - Рюс, фрасе, сенегал - карашо, якши!

Второй замахал рукой.

- Заразы! - выругался капитан. - Ну то-то же.

Вскоре они еще встретили партию русских, расширявших грунтовую дорогу, остановили перекурить и рассказали о своем приключении.

- Чему радуетесь? - вдруг раздраженно спросил вольноопределяющийся с белыми погонами Технического полка. - Не навоевались?

Он не стал разговаривать, сразу отошел. Зато другие были довольны командующим и константиновцами, хотя обычно имя Кутепова не вызывало одобрения.

А что, и вправду кто-то не навоевался? Нет, винтовка обрыдла, и хотелось покоя.

Кроме разных работ, велись в Корпусе ежедневные пятичасовые занятия строевые и словесные, готовились к параду. Парад в лагере мыслился как вызов судьбе. И все были подчинены единой воле, одному желанию - восстановить боеспособную армию, спасти людей от французского концлагеря.

Опустошенные злостью и безверием души постепенно втягивались в новую трудную работу. По вечерам сходились в офицерских собраниях, делали выпуски устных газет, пели. Особенно любили "Разбойника Кудеяра", видели в словах песни намек на нынешнюю жизнь,

Жили двенадцать разбойников,

Жил Кудеяр-атаман,

Много разбойники пролили

Крови честных христиан.

Мотив покаяния, поиска прощения у Господа явственно звучал в пении офицеров. С песнями возвращалась оставленная родина. Казалось, больше не в чем было искать опору. В душе у каждого горел какой-то мрачный огонек надежды, связанной с далекой Россией. Этот огонек требовал чистоты и давал силу выдержать тяжелые работы.

В порту, на строительстве шоссе и узкоколейной железной дороги, на ремонте и утеплении полуразрушенных домов - всюду, где работали русские, всюду поддерживался странный, возвышенный порядок - чувствовалось, что этим людям тяжело, что они находятся на распутье и что подчиняются не только воинскому закону. Они были заряжены готовностью и творить милосердие, и драться.

Во всяком случае французы перестали высылать в город свои патрули, чтобы избежать столкновений с русскими, а порядок в Голлиполи стал поддерживать Первый корпус.

С началом декабря население города выросло вдвое - прибыли последние части, военные учреждения, офицерские семьи. Лагерь в Голом поле не мог вместить всех. Женщины и дети селились в дома без окон и дверей, без печей, с полусгнившими полами и крышами. Зимние северо-восточные ветры продували эти дома насквозь, гасили огоньки каганцов и уносили жалкий жар теплящихся в мангалах углей.

Кутепову доложили о болезнях детей и женщин, он обратился к французам за строительными материалами - и к греческому мэру - за хлебом для вознаграждения русских рабочих. Французы ничего не дали, а греки, хоть и сочувствовали, тоже не смогли собрать необходимого продовольствия.

Изредка в русские семьи приходили местные старухи, желтолицые турчанки и гречанки, молча копались в скарбе, уходили и возвращались кто с миской, кто с кастрюлей.