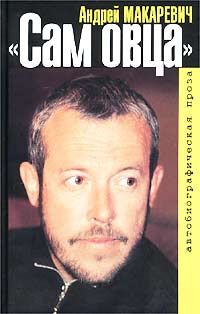

Андрей Макаревич - Сам овца

Маргулис обещал думать три дня. Думал он три, четыре, пять, шесть дней, и я никак не мог его поймать. Наконец случайно я отловил его в «Лужниках» на каком-то концерте, и он, отводя глаза, сказал, что, пожалуй, останется с Сережей, потому что, дескать, у меня и так все будет хорошо (с чего бы это?), а Сереже нужна поддержка. Это был тяжелый удар. Я очень рассчитывал на Женьку. Зря. Так я остался один.

Я упомянул здесь Мелик-Пашаева, который проработал с нами несколько лет в подполье и в Росконцерте и даже одно время считался нашим как бы художественным руководителем. Многие удивятся, почему о нем так мало. Дело в том, что стараюсь рассказывать про всех честно. В этом случае мне пришлось бы рассказывать честно и о Мелик-Пашаеве, а мне бы этого не хотелось.

Впрочем, к музыкальной стороне дела он отношения не имел.

Не помню, сколько прошло дней. Вероятно, немного. Думаю, слух о нашем расколе уже облетел музыкальную общественность. Это бывает очень быстро.

Кстати, это для меня загадка. Радостные слухи расходятся гораздо медленнее или не расходятся вообще. Пусти, скажем, кто-нибудь слух, что «Машину» наградили, например, медалью за спасение утопающих — и не пойдет такой слух гулять, заглохнет в самом начале пути. Зато если команда развалилась или у кого-нибудь что-нибудь сперли — такой слух летит впереди звука, и завтра все уже знают все, включая детали.

Не помню, почему шел я среди солнечного теплого дня вниз по улице Горького и столкнулся с Сашей Кутиковым. Я просто пожаловался ему на жизнь. У меня и в мыслях не было звать его с собой, так как играл он к этому времени в «Високосном лете», и дела у них вроде шли в гору, а одним из моих принципов было никогда не воровать и не переманивать людей из других команд. Кутиков, однако, имел вид человека, который все уже давно знает, все решил и организовал (хотя клянется, что идея пришла ему в голову именно в ту минуту). Оказывается, у «Високосного лета» свои сложности, вследствие коих Ситковецкий расходится с Крисом (из чего вскоре вышли «Автограф» и «Рок-ателье»), а Кутиков под это дело забирает Ефремова и идет ко мне.

Ефремов мне очень нравился. Был он молчалив, играл плотно и правильно. (Он, собственно, таким и остался.) Работал Ефремов в каком-то химическом институте, расположенном над Парком культуры и отдыха имени Горького, точнее, над тем его местом, где торгуют пивом. Мы приехали прямо в обеденный перерыв. Пиво оказалось кстати, переговоры прошли непосредственно за ним и много времени не заняли. Нас стало трое. Четвертый, вообще говоря, был на примете. Звали его Петя Подгородецкий.

После нашей записи я продолжал частенько забегать в студию ГИТИСа, где работал Кутиков. Забегал под разными предлогами — мне просто там было интересно. Я мог провести там час, два, три — в зависимости от свободного времени. И все это время в соседней комнате кто-то играл на пианино. Игра производила странное впечатление. Это некий музыкальный поток сознания — видимо, богатого, но крайне безалаберного. Куски джазовых пьес, регтаймов, какой-то жуткой советской эстрады с сильным запахом кабака соседствовали с цитатами из классики, причем выбор был более чем произвольный. Паузы практически отсутствовали. В третий раз меня заело любопытство, и я тихонько приоткрыл дверь.

За пианино сидел стройный молодой человек с гоголевским носом и вьющимися волосами. Он, казалось, думал о чем-то своем, а может, вообще ни о чем не думал. Руки играли сами. Петя только что вернулся из армии и буквально жил в студии. Разговоры об искусстве его, в отличие от меня, не интересовали. Тут просто можно было играть с утра до ночи. Иногда просили помочь музыкой в каком-нибудь учебном спектакле. Петя с радостью соглашался. Он мог играть двадцать четыре часа в сутки. Я еще никогда не видел такого человека. Кандидатура была подходящей.

Мы бросились репетировать. Свежая кровь — это великое дело. Я сразу почувствовал, как мы привыкли друг к другу в предыдущем составе, и сколько в этом было минусов (а я-то видел только плюсы).

У меня к этому моменту накопилось довольно много вещей — мы с Кавой и Гулей просто не знали, как их делать. Мы чувствовали друг друга насквозь, играли втроем, как один, и уже не могли из этого выйти. Новых идей не рождалось. А тут на меня обрушилась лавина свежих мыслей.

Удивительным в этом смысле был Петя. Он мог с ходу предложить сто вариантов своей партии, и надо было только говорить ему, что годится, а что нет, потому что сам он не знал. Обычно Кутиков, как всегда переполненный мелодиями, но плохо знавший расположение клавиш, напевал Пете на ушко что-то такое, и это немедленно находило воплощение в конкретных звуках.

Программа получилась ударной — «Право», «Кого ты хотел удивить», «Свеча», «Будет день», «Хрустальный город». Почти сразу мы написали «Поворот» и «Ах, что за луна». Все шло на колоссальном подъеме, мы очень нравились друг другу и чувствовали себя на коне. Первые сейшены прошли с успехом и утвердили нас в наших начинаниях. Тяготило только одно — полнейшая замкнутость сейшенового круга зрителей.

Когда в очередной раз мы приезжали в какую-нибудь Малаховку и я не мог найти в зале ни одного незнакомого лица (они все, как и мы, тащились туда из Москвы), у меня пропадало всякое желание играть. К тому же после истории с неудавшейся конфискацией аппаратуры контроль за нами осуществлял не кто-нибудь, а непосредственно горком партии в лице инструктора по культмассовой работе т. Лазарева, и я понимал, что рано или поздно все это плохо кончится.

Я бешено завидовал группе «Аракс», которая неожиданно обрела как бы профессиональный статус, оказавшись в Театре Ленинского комсомола. Во-первых, театр с приходом Марка Захарова заставил заговорить о себе всю Москву (собственно, взять в театр группу и ввести ее в действие и было идеей Захарова). Я ходил на «Тиля» раз пять, и мне очень нравилось. И группе было совсем не стыдно в этом участвовать — никакой вокально-инструментальной проституцией здесь не пахло. Но самое главное — помимо всего этого, можно было спокойно заниматься своей музыкой и своими песнями, и тогда уже сейшн становился не криминально-подпольным мероприятием, а вполне легальной творческой встречей с артистами известного театра. Я понял, что в этом наше спасение.

Мы лихорадочно стали искать театр. Возможности для поисков были, так как мы теперь практически жили в студии ГИТИСа, и все ее посетители готовы были нам помочь. Говоря «жили», я не грешу против истины. Я часто отпрашивался из дома на ночь под тем предлогом, что надо, дескать, стеречь хранящийся на студии аппарат. Это была неправда — просто очень уж на студии было интересно и уходить не хотелось вообще. Велись, помню, даже переговоры о нас с Театром на Таганке, но Любимов сказал, что пока наличие группы в театре в его планы не входит.

![Андре Бьёрке - Паршивая овца [Мертвецы выходят на берег.Министр и смерть. Паршивая овца]](/uploads/posts/books/13678/13678.jpg)