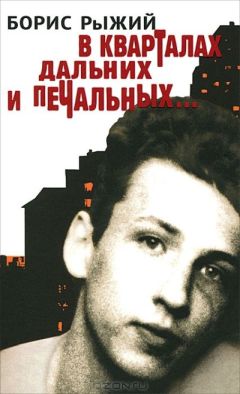

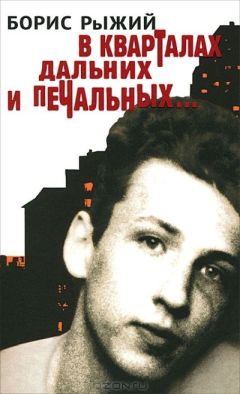

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень

Кирилл Кобрин в свое время, будучи во главе альманаха «Urbi», одним из первых в Питере — вместе с Пуриным — заметил и оценил Рыжего, напечатал его в альманахе и собственное впечатление о нем перенес чуть не на всю литобщественность в известных «Письмах в Кейптаун о русской поэзии» (Октябрь. 2001. № 8):

Столичной литературной публике очень понравился этот «новый Есенин». Рыжему дали поощрительный вариант одной из литературных премий за (действительно удачную) стихотворную подборку в «Знамени». О нем переговариваются в Интернете. Одного боюсь. Помнишь, Петя (адресат Кобрина. — И. Ф.), фотографию прилизанного пейзанина в смазных сапогах, в косоворотке, с гармошкой в руках? Подпись «Сергей Есенин в салоне Мережковских. 1915 год»? Был бы я знаком с Рыжим, сказал бы ему: «Избегай, Боря, смазных сапог! Опасайся косоворотки! Не дай Бог, Мережковские прибьют тальянку к твоим рукам!»

Стихи — опасная штука для русского человека, Петя. Борис Рыжий не смог отмахнуться от назойливой есенинщины…

Ничего подобного. Ни «нового Есенина», ни ажиотажа, ни даже сочувственного внимания явление Рыжего в Москве на первых порах не вызвало. Ровно наоборот — литтусовка не приняла парня не из нашего города. Его приняли за бухого бузотера-выскочку из глухой дыры. Молодые конкуренты негодовали, мастера осторожно присматривались. Считаные единицы больше почуяли, чем осознали: пришел. А некоторые уже понимали, с кем имеют дело. В их числе поэтическая чета — Михаил Поздняев и Вера Павлова, с которыми он познакомился на питерском конгрессе. Он бывал у них дома, обогрет и привечен.

Я мог бы назвать, да не буду, достойные имена, составившие комплот отрицания и неприятия. Это они потом, задним числом, под напором посмертного успеха Бориса Рыжего открыли глаза на свершившийся социолитературный факт. Присоединиться к плакальщикам и дифирамбистам оказалось легко и просто.

Более точен Кобрин в общей характеристике Рыжего:

Рыжий — поэт именно легкий, попытавшийся сплавить традиционную напевность (которую он и принял за «одну только музыку», хотя это была даже не кузминская «музычка», — помнишь, Петя, «у нас не музыка, а только музычка, но в ней есть свой яд»?) с юношеской романтикой уркаганских пролетарских пригородов. Он попытался спеть свой родной Екатеринбург чуть ли не по-фетовски. Хронологически последние поэты, которые вошли в состав его крови, — советские романтики от Багрицкого до Луговского и Слуцкого. И Рейн, конечно. Ему надо было родиться совсем в другую эпоху, в четырнадцать лет зачитываться Брюсовым и выписывать единственный экземпляр «Весов» в своем губернском центре, в семнадцатом — ходить по улицам города с большим красным бантом, повоевать с белыми где-нибудь в Средней Азии, пожить в двадцать первом в «Диске», ходить к Гумилёву в студию, нюхать нэповский кокаин с Вагановым. Дальше не знаю. Впрочем:

Боже мой, не бросай мою душу во зле, —

я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары…

Он будто и сны видел того самого юноши — из двадцатых, и сны эти прорывались иногда на бумагу:

Что махновцы, вошли красиво

в незатейливый город N.

По трактирам хлебали пиво

да актёрок несли со сцен.

Чем оправдывалось всё это?

Тем оправдывалось, что есть

за душой полтора сонета,

сумасшедшинка, искра, спесь.

Обыватели, эпигоны,

марш в унылые конуры!

Пластилиновые погоны,

револьверы из фанеры.

…………………………

Вы — стоящие на балконе

жизни — умники, дураки.

Мы — восхода на алом фоне

исчезающие полки.

Две последние строчки я так себе и представляю — как последний кадр «Неуловимых мстителей». Черные силуэты всадников на алом фоне огромного солнца.

Повторю за Кобриным: «Дальше не знаю. Впрочем…» Впрочем: Рыжий родился — когда надо. Его лирика совершенно соответствует времени своего звучания. Его ревромантизм мог появиться только в это время, и никакие другие эпохи с их красным бантом или нэповским кокаином не порождали поэтов, не имеющих никаких надежд на триумф неуловимых мстителей.

Это отражение отражения, верность эстетике предшественников, а не истории как таковой. В кинозале сидит зритель, который знает, что кино есть кино и что у кина есть свои законы.

Любовь к предшественникам можно выразить напрямую:

Афанасия оставил, Аполлона прочитал —

то «Флоренции», но лучше я «Венгерке» подражал.

Басаната, басаната… Но пора за каждый звук

расплатиться, так-то, друг, и — горька твоя расплата.

Афанасий — разумеется, Фет, Аполлон — забубенный Григорьев.

Можно воспроизвести похожими средствами. Вот Давид Самойлов («Пестель, Поэт и Анна», 1965):

В соседний двор вползла каруца цугом,

Залаял пес. На воздухе упругом

Качались ветки, полные листвой.

Стоял апрель. И жизнь была желанна.

Он вновь услышал — распевает Анна.

И задохнулся:

«Анна! Боже мой!»

Рыжий («Анна», 1997):

А Анна говорила, говорила,

что, разбирая папины архивы,

так плакала, чуть было не сошла

с ума, и я невольно прослезился —

хотя с иным намереньем явился,

поцеловал и удалился вон.

А можно — усвоить и переварить до неузнаваемости.

Вот Ходасевич («Дачное», 1923):

Уродики, уродища, уроды

Весь день озерные мутили воды.

……………………………………

На мокрый мир нисходит угомон…

Лишь кое-где, топча сырой газон,

Блудливые невесты с женихами

Слипаются, накрытые зонтами,

А к ним под юбки лазит с фонарем

Полуслепой, широкоротый гном.

Что из этого вырастает у Рыжего? Вот что («Осенние сумерки злые…»,1998):

С изящной стремительной тенью

шагает по улице гном,

красивое стихотворенье

бормочет уродливым ртом.

Бормочет, бормочет, бормочет,

бормочет и тает как сон.

И с жизнью смириться не хочет,

и смерти не ведает он.

И концов не сыскать.

Существует список «лучших русских поэтов», в двухтысячном году сделанный его рукой, со знаком плюс (+) или без оного:

+ Рейн

+ Гандлевский

+ Гандельсман