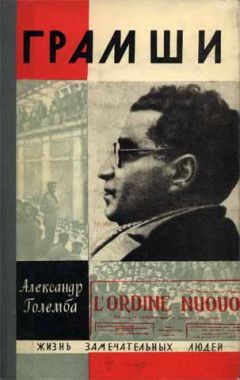

Александр Големба - Грамши

Обращение в прошлое. Мысленное обращение в прошлое.

В нем он черпает теперь силу и безграничную веру в будущее. И этой веры у него не отнять.

Люди из прошлого как бы приходят к нему и обступают его жесткое тюремное ложе. Он видит близких своих. И глаза его матери, глаза Джузеппины Марчиас, смотрят ему прямо в душу. Как написать ей о себе? Какими словами? Ведь она знает только одно — сын ее попал в тюрьму. А ведь он не вор, не мошенник и не убийца. Он ученый, он депутат парламента. Единственный ученый из ее сыновей. А у нее их четверо — Дженнаро, Антонио, Марио, Карло. Антонио, хворого и физически слабого, не взяли на войну. А трое других воевали, и она дрожала за них, боялась, что их убьют. «Моих сыновей убьют на бойне», — вот как говорила она. Но господь смилостивился над ними, господь внял ее моленьям: все трое выжили, уцелели и вернулись домой. И помаленьку выбились в люди. И самая страшная судьба постигла не их, а бедного Антонио, Нино, самого слабого телом и самого сильного духом.

Так, наверное, думает сейчас Беппина Марчиас, его мать. Ну как тут быть, как и чем ее утешить? Надобно написать ей, как-нибудь внушить ей, что все еще не так худо.

Написать ей, ну да. Но это писание писем превратилось в настоящую физическую пытку. Ему почему-то вечно подсовывают ужасные перья, они не пишут, только царапают бумагу.

Итак, остаются письма. Письма — и еще воспоминания. И смотреть, смотреть, вспоминать все, что видел когда-то, и анализировать то, что видишь теперь, что происходит вокруг тебя. И остается еще чтение. Но иногда и копеечные иллюстрированные журнальчики причиняют нежданную боль. Вот он прочел о смерти Серафино Ренци. Это был совершенно удивительный актер. Комик. Настоящий лицедей. Поразительно народный и общепонятный, без капельки снобизма. Помнится, играл он в Турине, в городском саду, на открытой сцене. Играл в каких-то необыкновенных пьесах. Это было что-то вроде романов-приложений, только в лицах, в диалогах. Публика бурно реагировала. Непритязательная публика явно не отделяла игры от действительности, вернее не хотела отделять. Она жаждала хотя бы один-единственный вечер провести в мире волшебных приключений. И Серафино Ренци, милого растяпу Серафино, публика воспринимала как самого что ни на есть доподлинного бродягу или, скажем (бывали и такие пьесы), сыщика-оригинала.

Но вот расплывается и облик Серафино Ренци. Память не всесильна. Человек обращается в свой внутренний мир. Он внимательно вглядывается в него. И тогда из-под его пера, из-под проклятого царапающего бумагу пера выходят четкие буквы, округлые и почти без наклона:

«Душевно я совершенно спокоен. В самом деле, я не испытываю больше той повышенной возбудимости и тех приступов глухой ярости, какие я испытывал в первое время. Я акклиматизировался, и время бежит довольно быстро: счет его я веду по неделям, а не по дням, и понедельник является для меня исходной точкой, так как в этот день я пишу и бреюсь, — по этим операциям мы и ориентируемся во времени».

Все это так. Постепенно наступает успокоение. Но как быть с одиночеством, как бороться с ним? Может быть, именно общение с людьми, само общение с людьми как раз и есть та душевная разрядка, которую надо больше ценить?

Он оторван от мира, он заключенный, а там, за стеной, там «христиане»; забавно, что ссыльные и заключенные делят всех людей на две совершенно определенные категории — на ссыльных и заключенных и на «христиан», то есть на всех прочих смертных. Но как рассказать, как пересказать «христианам» то, что сам чувствуешь и ощущаешь? Это почти неразрешимая задача. Ты можешь только показать им, что не сломлен, ты можешь попытаться вселить в них надежду, ты можешь заставить их улыбнуться сквозь слезы над забавным парадоксом, назвав, например Париж «полуколонией сенегальского интеллектуализма», — и все-таки ты для них теперь только память, только облик, постепенно стирающийся в памяти. А живой голос забывается легче всего. Удивительные книги попадались ему в эти годы. Еще в миланской тюрьме в его руки попала книга Марио Собреро «Пьетро и Паоло». Грамши внимательно прочел эту книгу. В ней изображались революционные события времен «занятия фабрик». Город, в котором происходили события, не назван, но пейзаж и достопримечательности его описаны настолько точно и подробно, что ни малейших сомнений не оставалось: автор имел в виду Турин. Книга написана сентиментально и не всегда умело, хотя и чувствовалось, что писал ее журналист, туринец, и писал по горячим следам. Много в книжке от испытанных мелодраматических схем. Двоюродные братья: один — коммунист, другой — фашист. Старый социалист — отец одного из них. Его тревога и метания. Все расписано чуть ли не по часам. Описана даже редакция «Ордине Нуово» (под слегка измененным названием), описан он, Антонио Грамши (под именем Раймондо Рокки), — автор-буржуа говорит о нем в не слишком лестных выражениях, именуя его «талантливым нищим», и так далее. Книжка в общем филистерская. «Но, — думает Антонио, — этак я заживо становлюсь героем итальянской словесности. Автору я не слишком-то по душе, и все же он уделил мне пропасть внимания. Что ж, и на том спасибо!» А вот другая книжонка: «Квинтино Селла в Сардинии». Детская историческая книжонка. Как странно, книгу о Квинтино Селла он некогда просил у матери; это одна из первых книг, которые он прочел, она была когда-то у них дома. И он думал, что книга эта воскресит какие-то полузабытые воспоминания. Тщетные надежды! Он так ничего путного и не вспомнил. И не умилился даже. Он думает о книжках, прочитанных в детстве, и, должно быть по некоей ассоциативной связи, ему опять вспоминается привратник в суде, в Гиларце, — старый привратник, один из ничтожных винтиков Итальянского государства, а он, простец, полагал даже когда-то, что большущий винт! Привратник на суде — блюститель и страж законности, охраняющий ее в случае необходимости даже от посягательств тиранов! Не уберег старик законности от посягательств! Не устерег!

Трудно сказать, что самое тяжкое в его нынешней жизни. Но, пожалуй, скука. Эти неизменно похожие один на другой дни, эти часы и минуты, протекающие с монотонностью медленно падающих капель, — все это в конце концов способно извести его! Он заперт в камере под неусыпным надзором. Впрочем, этого неусыпного надзора потребовал не кто иной, как сам синьор начальник тюрьмы. Это, так сказать, плод местного творчества. Ведь он, Антонио Грамши, считается опаснейшей личностью, способной поджечь страну с четырех концов или сотворить еще что-либо подобное.

Его мысли опять возвращаются к близким. Его очень тревожит моральное состояние матери. Что же ему сделать, чтобы утешить и подбодрить ее? А ведь он спокоен, он абсолютно спокоен, и ему хотелось бы вселить в ее душу уверенность в том, что это действительно так и есть, но, увы, ему это не удается. Все дело в том, что различие в восприятиях, чувствах и образе мыслей создает между ним и его матерью своего рода пропасть. Для нее его заключение — страшное несчастье, таинственное и непонятное по сцеплению — причин и следствий. А для него, для Антонио Грамши, — это всего только эпизод политической борьбы, которая велась и будет вестись не только в Италии, но и во всем мире кто знает сколько еще времени. Он оказался в заключении точно так же, как во время войны можно оказаться в плену; он, Антонио Грамши, знал, что это могло случиться и что могло случиться также и худшее. Но, наверное, и мать и сестра Терезина, которой он об этом напишет, думают иначе, и все его объяснения покажутся им там, в богом забытой Гиларце, поразительнейшей и неразрешимейшей загадкой, изложенной к тому же на незнакомом языке.