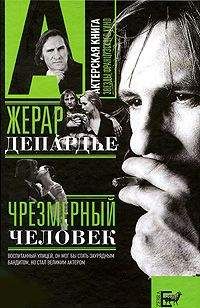

Бернар Виоле - Жерар Депардьё

Может быть, на его решение повлияли и другие, более личные причины? Рено этого не отрицает, вспоминая одного из своих предков: «Мой дед с материнской стороны Оскар Мерио спустился в шахту в тринадцать лет, как вся его семья, как все его предки. И всю жизнь он был активистом профсоюза. Он был рабочим, но в двадцать лет, горбатясь в Бийанкуре, прочел всего Маркса, Энгельса, Ленина. Он гордился бы тем, что его внук играет Лантье в “Жерминале”…»

Как мог герой Золя не завладеть сердцем Рено, для которого будущее пролетариев всегда было важнее судьбы буржуа? «Лантье стоит в одном ряду со Спартаком, Че Геварой, Анджелой Дэвис. Хотя это и выдуманный персонаж, в истории рабочего мира полно таких идеалистов, как он, убежденных борцов с несправедливостью, нищетой, угнетением, эксплуатацией. Одних убили, других бросили в тюрьму, почти все потерпели поражение. Он из тех, кто не хочет, чтобы нашей страной правили нотариусы». Или, мог бы он добавить, чересчур требовательные режиссеры.

Среди северных шахт, под Валансьеном, условия для съемок не были курортными. Да и атмосфера была наэлектризованная. Берри неоднократно ругал Рено при массовке и техническом персонале за неубедительную игру. Это были тяжелые моменты; сегодня Рено говорит о них открыто и без горечи: «Клод Берри, сознавая, что мне не хватает актерского опыта (правда, за тридцать лет на сцене я гораздо чаще оказывался перед камерами, чем многие актеры, с равным успехом выступая с песнями и скетчами — не побоюсь казаться нескромным; но хотя на сцене я думал, что умею играть чувства, переживания, это была моя первая большая роль, мой первый фильм, да еще главная роль)… так вот, Клод Берри по-отечески, думая, что “помогает” мне, а еще от досады актера, который не может сам сыграть эту прекрасную роль, с самого начала стал мною руководить (иной раз хорошо, иной раз черт-те как), а в напряженных сценах даже хватал через край, давая мне нелепые указания по поводу того, что я должен буквально орать свои речи рабочим (он сам это признал: “Я забыл, что мы в кино, что существуют микрофоны…”). После одного-двух первых дублей, которые мне (да и известным актерам, бывшим на площадке) казались очень даже хорошими, он заставлял меня повторять все снова пять раз, десять, пятнадцать, особенно те сцены, когда я выступаю перед толпой. После шести дублей, видя, что он нервничает, я впадал в панику, мой голос становился бесцветным, я проглатывал слова и смертельно мандражировал».

Чаша терпения барда оказалась переполнена; задетый за живое, он решил взять расчет: «Однажды я попросту ушел с площадки после последнего дубля, услышав презрительное: “Ну ладно, оставим это!” На глазах у сотен ошарашенных статистов я показал ему fuck ’ (который он мне давно простил, как я простил ему вспышки гнева), сел в машину и поехал в Париж. Остановился в первом же бистро и, выпив несколько стаканов джина со статистами, которые околачивались в баре, вернулся». Но режиссер принес извинения, и съемки возобновились. «Теперь уже каждый раз было так: “Мальчик мой! Ты сердишься? Я вынужден кричать, я сижу на кране в двадцати метрах над тобой; чтобы давать указания, мне приходится кричать… Но я не ругаю тебя! Я люблю тебя, Рено. Не злись, ты великолепен”…»

Всё как будто встало на свои места — но лишь до того момента, когда Рено, на следующий же день, превратился в профсоюзного активиста, чтобы отстоять права статистов на пособие по безработице и отпуск. Берри ушам своим не поверил и взбеленился. «Это было слегка чересчур, — уточняет Рено. — В самом деле, меня малость занесло из дружбы и солидарности со статистами, которых никто по-настоящему не эксплуатировал (я бы такого не потерпел) и не обсчитывал (как сейчас помню: они получали около 200 франков в день), но с ними обходились как с толпой, а не с тем уважением, на которое актеры имели право со стороны ассистентов, продюсера, режиссера. Их отправляли жрать в столовую когда попало; они тащились туда пешком, часто под дождем, даже когда кухня располагалась в восьмистах метрах от съемочной площадки; только придут и примутся за первое, как их зовут обратно на площадку, потому что вышло солнце и теперь можно снимать. В целом всем было плевать на то, что они маются на холоде, под дождем, часами переминаются с ноги на ногу, безропотно терпят задержку гонорара и т. д. Так сказать, “будьте счастливы, что вас пригласили; а если не нравится, то знайте, что есть еще пять тысяч статистов, которые с радостью вас заменят!”. Когда я увидел, как непочтительно относятся к массовке (не Клод Берри — он ее уважал, — а его окружение), когда я увидел, что с ней часто поступают, как со скотом, который все стерпит, я стал интересоваться условиями их контракта, надоумил их, что они могут считаться внештатными сотрудниками и после полугода съемок получать пособия и “премиальные” в течение нескольких месяцев. В определенный момент ситуация несколько ухудшилась, и я их почти подтолкнул к забастовке. А не надо было звать актера, который разделяет убеждения своего персонажа!»

Простой, сердечный, с неизменным и заразительным хорошим настроением, Депардьё попытался разрядить обстановку, хотя и не принимал дело близко к сердцу. Рено вспоминает: «Ему было плевать, потому что ему на все плевать… Вот его свояк, Бордье, кто-то вроде директора фильма, был просто в ярости и катил бочку на них и на меня! При этом мои отношения с Жераром во всё время съемок были братскими, ржачными, а бывало, что и пьяными… Наконец, когда он был не занят, между дублями (а то и во время дублей) он обзванивал всю планету по поводу будущих фильмов, своих экономических проектов на Кубе и т. д., шутил со мной и моими друзьями-статистами, всех подначивал, никогда ни на что не жаловался…»

На самом деле Жерар вовсе не был безразличен к соперничеству, возникавшему на площадке, и сочувствовал своему другу Жану Карме, на которого особенно сильно влияла рабочая атмосфера, установленная Берри. «Клод требовал несколько раз переснять одну и ту же сцену, не объясняя толком почему, — вспоминает он. — Жан от этого страдал, он устал. Мы оба жили в замке, где встречались по вечерам за омлетом и бутылкой хорошего вина с Патриком Бордье. Мы поднимали ему настроение, травили анекдоты до поздней ночи. Поили сторожа замка, который принимался петь и танцевать. На следующий день Жан снова был готов к съемочному дню…»

Рено, конечно, тоже участвовал в этих пирушках. Актеру-барду, неистощимому и добродушному, когда говорит о своих партнерах, запомнились вечера, собиравшие за одним столом трех звезд этих масштабных съемок: «Когда мы собирались за пантагрюэлевскими ужинами в красивом доме, предоставленном в их распоряжение продюсерами, то часами говорили обо всем — о политике, о жизни, о любви, о смерти, но в основном о жратве и вине. Я подначивал его по поводу дрянного “Шато де Тинье” (хотя купил у него двадцать пять ящиков), которое нравится только Карме да ему самому, он обжирался как удав, говорил, точно играл, и издавал под столом рулады, которые меня возмущали и смешили <…>. Депардьё и Карме любили друг друга беззаветно, их отношения были проникнуты дружбой, согласием, братством, они напоминали мне двух крестьян себе на уме из романа Рене Фалле[61]. Жерар был очень предупредителен к Жану, который, будучи уже немолод, мучился от ожидания, от холода, от слишком властного поведения режиссера и, надо признать, от размаха и сложности проекта».