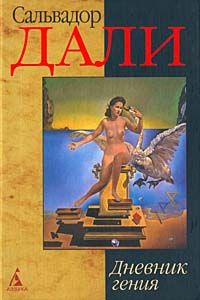

Сальвадор Дали - Дневник одного гения

Кажется, мне наконец-то удается вполне сносно писать лицо Галы.

9-е

С каким-то остервенением трудился над изображением ниспадающей складками желтой ткани.

Вечером к обеду появились Маргарита Альберте и Дионисио с женой. На Галé было коралловое ожерелье. Маргарита рассказала о бале маркиза Куэвасского и инциденте, происшедшем между князем Ирлондским и югославским королем. Потом мы говорили о смерти. Из всех одна лишь Галá не испытывает перед нею ни малейшего страха. Ее единственная печаль — как смогу жить я, когда ее не будет рядом. Дионисио, несмотря на сильное смущение, вполне сносно продекламировал отрывок из драмы Кальдерона «Жизнь есть сон». В нем чувствовалась какая-то смутная тяга, даже почти претензия отождествлять себя с автором, хотя вообще-то он, скорее, склонен ощущать себя неким новоявленным Хосе Антонио.

Поскольку спать мы ложимся слишком поздно, заснуть мне так и не удается, и это придает мне храбрости завтра снова заняться рукою своего «Corpus hypercubicus». Приход друзей представляется мне как появление каких-то зыбких, призрачных осенних теней. С каждым днем все вокруг меркнет и тушуется, расступаясь перед нами — Галóй и Сальвадором Дали. Скоро мы вдвоем станем единственными возвышенными и земными существами нашей эпохи. Дионисио написал маслом мой портрет в китайском наряде.

Бал Куэваса прошел мимо, словно тень какого-то ряженого призрака. На всем свете только мы, Галá и Дали, одеты, окутаны мифической легендой, которая будет вечной и нерушимой. Я так люблю нас двоих…

Никогда и ни при каких условиях не выступать в обличье паяца[58].

10-е

Постарайся запомнить хорошенько… Не забывай сплачивать холст амброй, да получше втирай, чтоб как следует впиталось, а амбру надо пожиже растворить в терпентинном масле. Сегодня ты допустил ошибку — добавил слишком много амбры. Этой жидкостью надо пропитать длинную-предлинную кисточку с тонким-претонким кончиком. Теперь покрывай этим свое полотно, и у тебя не будет никаких пятен, потому что все пятна — от избытка краски, которую очень трудно убирать по краям. Жидкую же можно накладывать как заблагорассудится. Для ярких деталей краска должна быть пожиже, а для окончательной отделки последних мастерских мазков — совсем жидкой…

Погода изменилась. Прошел легкий дождик, ветрено. Рядом со мною прислуга готовит галаторт. Я накануне постижения последних тайн живописи, которые позволят мне творить чудеса. Скоро, глядя на мои полотна, все только и будут восклицать: «Ах, как же пишет Дали, это просто какое-то чудо!» И все это благодаря спокойствию и терпению, которые дает мне Галá, да еще образу моего «Corpus hypercubicus» и тестикулам Фидия, в которых я вижу наивысшие ценности.

11-е

Снова тружусь над левым бедром. И опять, едва просохнув, оно покрывается какими-то пятнами. Надо обработать это место с помощью картошки, а потом смело и прямо, гиперкубически все переписать, но не тереть и не скоблить.

12-е

Отделываю складки желтой ткани, и они становятся все прекрасней и прекрасней.

Сегодня со мной приключилось нечто из ряда вон выходящее! Впервые в жизни я испытал настоящую, витальную потребность сходить в картинную галерею.

13-е

Пиши я так всю жизнь, и мне бы никогда не испытать счастья. Сейчас же я, похоже, достиг уровня зрелости Гете, когда тот, явившись в Рим, воскликнул: «Вот, наконец, и пробил час моего рождения!»

14-е

Восемьдесят юных дев просят меня показаться в окне мастерской. Они хлопают в ладоши, и я посылаю им воздушный поцелуй. Я воспаряю, я выше всех Шарло[59] на свете — если, конечно, тому вообще когда-нибудь удавалось достичь подобных высот. Отхожу от окна, а голова полна все тех же, отнюдь не новых мыслей: «Что же делать, как овладеть наконец тайнами настоящего мастерства?!»

15-е

Ко мне с визитом в окружении друзей явился Эухенио д’Орс, вот уже пятьдесят лет, как он не был в Кадакесе. Его привела сюда легенда о Лидии Кадакесской[60]. Вполне возможно, наши книги, обе посвященные одному и тому же, выйдут в свет одновременно. А пусть бы и так, ведь все равно его заумно эстетский опус в псевдоплатоническом стиле позволит лишь ярче заблистать сверхкубическим граням настоящего, невыдуманного образа моей «упрямицы».

16-е

Меня поздно будят. Идет сильный дождь, так темно, что даже невозможно писать. Постигаю суть технического просчета, который допустил в сентябре. Правда, в последнее время я научился так изображать ниспадающие складки ткани, как мне этого еще никогда прежде не удавалось, однако, движимый каким-то химерическим стремлением к абсолютному совершенству, я попытался писать пропитанные амброй места, почти не прикасаясь к ним кистью. Мне хотелось овладеть самыми недоступными вершинами мастерства, постигнуть саму суть, квинтэссенцию одухотворенности. Результат оказался просто катастрофическим. Целый час прописанный кусок поражал неземной красотой, потом он начал просыхать, амбра поглотила яркость красок — и все покрылось пятнами, потемнело, приобретя грязно-желтый цвет амбры. Это помрачение моего «Corpus hypercubicus» произошло одновременно с появлением свинцовой тучи, закрывшей небо в тот памятный день 16 сентября. Вся моя жизнь после полудня была омрачена. Однако к вечеру я докопался до корней, до самых истоков своих ошибок. Я наслаждаюсь, смакуя эти ошибки. А Галá знает, как все это уладить самым простейшим способом: надо, прежде чем прописывать это место заново, потереть его картошкой. Я с каким-то сладострастием пытаюсь использовать свою мимолетную, эпизодическую ошибку, дабы с ее помощью обнажить все истины моей живописной техники. Еще несколько мгновений я с наслаждением предаюсь своей греховной страсти к абсолюту, потом велю принести мне некий предмет, обладающий одновременно и релятивистскими, и вполне реальными свойствами, в обиходе его принято называть просто-напросто картошкой. И в тот самый момент, когда я вижу, что ее уже кладут мне на стол, у меня, как некогда у Гете, вырывается вздох облегчения. Наконец-то настал и мой час родиться на свет!

Как это прекрасно — начинать рождаться на свет в такой вот мерзкий, пасмурный день!

17-е

Пишу складки на ткани и тень, которую отбрасывает рука. В Мексике только что умер человек, доживший до ста пятидесяти лет и оставивший сиротою сына ста одного года от роду. Как бы мне хотелось превзойти этот возраст! Я все жду и жду, когда же наконец конкретные науки изобретут — само собой разумеется, с Божьей помощью! — способ как следует продлить человеческую жизнь. А пока они там ломают над этим голову, можно, пожалуй, «начинать рождаться», как это, к примеру, случилось со мною вчера — тоже способ подольше продержаться на этом свете. Стойкость памяти, размягченные часы моей жизни, осознаете ли вы меня?[61]