Юрий Рубцов - Маршалы Сталина

Генеральный штаб, Наркомат обороны с самого начала были дезорганизованы Сталиным и лишены его доверия».

На второй день войны, вспоминал Георгий Константинович, вождь направил в помощь командованию воюющих фронтов все руководство Генерального штаба, включая его начальника. На резонное предупреждение, что подобная практика лишь приведет к дезорганизации управления войсками, диктатор отрезал: «Что вы понимаете в руководстве войсками, обойдемся без вас». В результате он, «не зная в деталях положение на фронтах, и будучи недостаточно грамотным в оперативных вопросах, давал неквалифицированные указания, не говоря уже о некомпетентном планировании крупных контрмероприятий, которые по сложившейся обстановке надо было проводить».

По свидетельству Жукова, Сталин только через полтора года войны начал более или менее разбираться в тактических и оперативно-стратегических вопросах, больше доверять профессиональным военным.

Все разумные пределы перешла и максимальная централизация руководства в руках Сталина. Без его участия не решался ни один сколько-нибудь серьезный вопрос ни на фронте, ни в тылу, а это изрядно вредило делу, сковывало инициативу руководящих кадров. Невольно вспоминается меткое замечание нашего известного оборонщика С. П. Непобедимого относительно сравнения немецких фельдмаршалов с маршалом Жуковым (и не в пользу последнего, равно, как и других советских военачальников): «А попробовали бы его соперники повоевать под командованием Джугашвили!».

В СССР не была изжита и практика, некогда распространенная в Российской Империи, — иные фавориты Елизаветы Петровны и Екатерины II получали чин генерал-фельдмаршала вовсе не за подвиги на поле брани. Нечто подобное случалось и при советской власти. Личная преданность вождю, готовность выполнить любой его приказ, самонадеянная уверенность, что «нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики», обеспечивали высшими воинскими званиями и постами людей малокомпетентных в военном деле, но зато имевших большой вес в партийно-политическом истеблишменте.

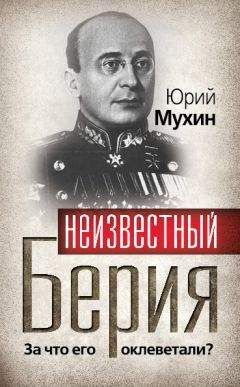

Среди наиболее выразительных «фаворитов» — народный комиссар по военным и морским делам, а затем нарком обороны СССР (1934–1940), член Государственного Комитета Обороны и Ставки ВГК в период Великой Отечественной войны Ворошилов; член ГКО, министр Вооруженных Сил, министр обороны СССР (1947–1949, 1953–1955) Булганин. Ну, а чем, как не предельной близостью к вождю можно объяснить факт присвоения звания Маршала Советского Союза уже имевшему специальное звание Генеральный комиссар госбезопасности народному комиссару внутренних дел (1938–1945, 1953), члену Ставки ВГК и ГКО (1941–1945) Берии.

Даже единичные факты лишения высшего воинского звания, полученного явно незаслуженно, были не попыткой восстановить строгий порядок, а наказанием за верность прежнему хозяину или за измену хозяину новому. В полной мере это относится и к Берии, низвергнутому с политического Олимпа спустя несколько месяцев после смерти Сталина; и к Булганину, активному члену антихрущевской группировки, возникшей в президиуме ЦК КПСС и разгромленной на июньском (1957 г.) пленуме ЦК.

Маршалам, как, впрочем, и всем другим людям, и на войне, и в мирное время требовались немалые решительность и личное мужество. В памяти сразу встает образ Рокоссовского. В ходе обсуждения в Ставке плана операции «Багратион» (по освобождению Белоруссии летом 1944 г.) он высказал несогласие с мнением Сталина. Тот дважды посылал маршала в соседнюю комнату «подумать» и изменить свою позицию. Но Константин Константинович настоял на своем и оказался прав. А ведь он не понаслышке знал, какая участь может ждать того, кто разгневает Верховного, ибо еще до войны провел по ложному обвинению три года в заключении.

А вот командующему Западным фронтом в осенне-зимней кампании 1943–1944 гг. будущему маршалу Соколовскому такого вот мужества не хватило. По настоянию Ставки он 11 раз предпринимал наступательные операции. Понимал, что проводить их нецелесообразно, видел, какими огромными жертвами (было убито и ранено более 330 тысяч человек) они сопровождаются, но не возразил, не настоял на более оптимальных решениях, пока Ставка сама не сняла его с должности.

Личное мужество требовалось и тогда, когда бои отгремели. Тем более, что в условиях тогдашней политической системы и вождей победоносных войск, прославленных на весь мир маршалов и генералов, словно в мрачные времена бироновщины, никакие заслуги не могли спасти от произвола, шельмования и даже ареста.

Опала, как известно, не миновала и самого выдающегося полководца второй мировой войны Жукова. Для его ошельмования Сталин, по многочисленным свидетельствам испытывавший настоящую ревность к полководческой славе маршала, созвал в июне 1946 г. специальное заседание Главного военного совета. Только благодаря твердости Маршалов Советского Союза Рокоссовского, Василевского, маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко, решительно отвергших версию о заговорщических намерениях Георгия Константиновича, вождь не решился на арест Жукова и ограничился высылкой его во второстепенный Одесский военный округ.

Имевшие еще с дореволюционных времен ясное представление о таком понятии, как офицерская честь, некоторые маршалы исподволь пытались передать его и Сталину. Как-то Верховный беседовал со ставшим 30 июля 1941 г. начальником Генерального штаба маршалом Шапошниковым, выпускником еще Императорской Николаевской академии. Сталин спросил, какое наказание наложено на генерала, представившего в Ставку неточные сведения, и изумился, услышав в ответ: «Ему объявлен выговор». «Это очень тяжелое наказание, — пояснил Шапошников. — Получивший выговор от начальника Генерального штаба должен подавать в отставку».

О таком понимании офицерской чести, о взыскательном, но, безусловно, уважительном отношении к человеку в погонах вспоминали, увы, не часто, разве что по прихоти вождя. Гораздо чаще сталинских маршалов либо привлекали к исполнению полицейских функций, что всегда считалось унизительным для человека военного, либо их самих по вымышленным поводам преследовали, морально травили, стреляли. Читатель встретит подобные сюжеты в очерке о каждом из героев этой книги. И это — не прихоть автора, а жестокая реальность, в которой существовала армейская элита.

Заманчиво сравнить высший руководящий состав нашей армии, находившийся у руля до войны и после нее. Конечно, в таком вопросе сложно избежать субъективизма, тем не менее попытки такого анализа предприняты. Вице-президент РАН А. А. Кокошин сопоставил уровень анализа проблем будущей войны, характера угроз интересам безопасности СССР, который осуществлялся военными руководителями и мыслителями (часто это были одни и те нее лица) в 30-х годах, с одной стороны, и в 60-х, с другой. Так вот, в мнениях «шестидесятников» наблюдается гораздо большие прямолинейность, одномерность и однозначность: «Оценки, дававшиеся Р. Я. Малиновским и другими военачальниками того периода, явно уступали по своей глубине не только тем, что выходили из-под пера таких военных интеллектуалов, как А. А. Свечин, Б. М. Шапошников, М. Н. Тухачевский, но даже и оценкам конца 20-х годов…». Даже выделявшийся среди военачальников послевоенного периода маршал Соколовский не может сравниться по своей образованности, эрудиции и культуре со многими военачальниками-теоретиками 20-30-х годов.