Семен Гейченко - Пушкиногорье

Михайловское — сыроватое место. Оно «трехэтажное». Есть место воды, есть место земли — матери-благодетельницы, дающей хлеб, и есть просто красивое место — городище, где ничего не посадишь, оно для другого дела. И все это надо сохранить надежно. В разное время здесь должно быть все разное, и даже запах. Если в заповедном месте, где есть сады, в августе и сентябре не будет пахнуть антоновскими яблоками, это будет плохо.

За послевоенные годы мы накопили огромное богатство. Настало время, когда в заповеднике нужно создать научный музейный центр, где были бы лаборатории — ботаническая, орнитологическая, зоологическая, археологическая. Где были бы помещения для оздоровления книг, рукописей. Кабинеты для творческой работы художника, приехавшего писателя… Лекторий, кинотека, фонотека…

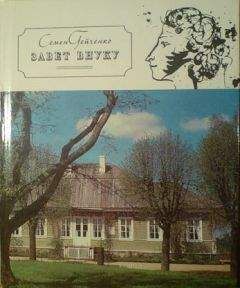

Мы создаем сейчас новую жизнь села. Вместо старых деревушек в окрестностях Михайловского скоро появятся сельскохозяйственные центры. Но их надо сделать так, чтобы они украшали пушкинскую землю. Надо такой пейзаж создать, чтобы прибывший к нам человек, откуда бы он ни ехал, видел все национальное, русское, несущее в себе все хорошие традиции деревенского древнего зодчества. Надо, чтобы все было возможно ближе к пушкинскому пейзажу, без которого трудно правильно уразуметь истоки народности Пушкина. Ведь Пушкин родился на свет дважды. Один раз в Москве. Здесь он стал поэтом, его все любили, все о нем говорили. Но народным поэтом, провидцем души русского человека он стал в Михайловском. Здесь он увидел труд человека, его каторгу, его хлеб, его корову, его могилы, его дух, услышал его песню, его сказания, увидел древние границы своего государства. Это все на него обрушилось.

Пушкин жил втрое быстрее, чем все мы живем. Он к тридцати годам прошел такой огромный коридор жизненного пространства и он столько всего накопил, что, уехав из Михайловского, он продолжал писать и в Болдино, и в Петербурге, и в Твери, опираясь на Накопленный материал.

Восстанавливая дом поэта, я и мои товарищи стремились передать эффект присутствия в нем живого Пушкина — человека, хозяина, поэта. Свои рассуждения о великом поэте в его Михайловском я начал мыслью о том, что когда люди уходят из жизни, после них остаются вещи — свидетели их жизни и дел, что вещи бывают двух родов — рассказывающие о том, как человек ел, пил, спал (диваны, стулья, столы, кресла, посуда…), и вещи другого рода, свидетельствующие, о чем он думал, что делал, как трудился, мучился, любил, страдал (рукописи, документы, книги, картины, личные вещи…).

В этом музее есть вещи Пушкина и его близких, его книги, письма, предметы быта. Но не только это. Есть небо, звезды, облака, дождь, снег, земля, деревья, кусты, травы, цветы, сено, яблоки, птицы, звери и… даже люди. Всякий пришедший к Пушкину паломник — это ведь тоже частица пушкинского бытия, его своеобразный и очень дорогой «экспонат»… То есть реально существует огромный, многообразный мир Пушкина.

Именно это напряженное творческое соприкосновение с жизнью и лабораторией Пушкина вызвало во мне желание рассказать всем о моих маленьких и в то же время весьма существенных духовных открытиях в этом мире поэта. Так более тридцати лет назад родились мои первые новеллы. А потом вышла первая книга «У Лукоморья», которая за двадцать лет была переиздана пять раз и из тоненькой превратилась в довольно солидную книгу. В этих новеллах, конечно, не обошлось без работы воображения, они все-таки плод писательского труда. Но в них и душа моих многолетних поисков как исследователя и музейного работника. Вы сами в этом убедитесь, познакомившись с ними на страницах «Роман-газеты». Потому я и посчитал необходимым объясниться с читателем, ввести его в круг духовных исканий, прежде чем начать рассказ о Пушкине. Ведь все написанное мной — это продолжение моих дум о Пушкине, Пушкиногорье, Отечестве нашем.

Часть первая

Скромная обитель

Благодатный летний солнцестой. Тишина такая, что слышно, о чем далеко за рекой спорят зимаревские бабы.

Листья лип дрожат от обилия пчел, снимающих мед. Меду много, почитай на каждом дереве фунтов тридцать будет. Аппетитно хрупает траву старая кобыла, привязанная к колу на дерновом круге перед домом. Господский пес, развалившийся на крыльце, изредка ни с того ни с сего начинает облаивать кобылу. Тогда в окне дома открывается форточка, и картавый голос истошно кричит на собаку: «Руслан, silence!» [1] Это хозяин дома Сергей Львович Пушкин. Он опять занят своим излюбленным делом — сочинительством стихов. И требует, чтобы ему никто не мешал.

Июль тем летом, 1824 года, был на всей Псковщине жарким и душным, а август и того больше — совсем пекло. Кругом горели леса и травы. Болота высохли, по озеру Маленец — хоть гуляй… Дым пожаров заволакивал горизонт. Старики Пушкины скучали в Михайловском, в деревне они вообще всегда скучали, а сейчас и подавно. Изнывали… Одна радость — когда после обеда перебирались из дому в горницу при баньке, в которой всегда было прохладно. К тому же рядом был погреб, откуда господа то и дело требовали себе то квасу, то медовой или брусничной воды, то холодной простокваши прямо со льда.

Жизнь без людей, без общества, без столичной суеты казалась невыносимой. И они изо Дня в день только и ждали приглашения соседей — погостить, поиграть в карты, посмотреть заезжего танцора или фокусника, сыграть живые картины, которые были тогда в большой моде. Им было все равно, к кому ехать — к выжившей из ума Шелгунихе, или к предводителю-балаболке Рокотову, или к суетливым сестрицам Пущиным, которые все знали, все слышали, все видели, или в Тригорское, где всегда шумно и весело. Только бы не сидеть дома.

Хозяйство свое они не любили. Что делалось в деревнях, в поле и на гумне, их не интересовало. Вот парк и сад — это другое дело! Сюда Сергей Львович заходил часто, мечтая о разных новшествах и благоустройстве. Иной раз, начитавшись старых книг с рассуждениями о хозяйственных опытах доброго помещика-селянина, Сергей Львович приказывал казачку крикнуть приказчика. Шел с ним осматривать усадьбу, оранжерею, вольер, пруды и разглагольствовал о том, как лучше устроить новые цветники, куртины и рабатки, как развести в огороде дыни, а в прудах — зеркальных карпов, где поставить новую беседку или грот и как превратить один из старинных курганов в Парнас.

Приказчик слушал вдохновенные барские речи, подобострастно кивал головой и говорил, что ему все это отлично понятно и что все будет завтра же готово. Сергей Львович удивленно смотрел на приказчика и выговаривал ему, переходя на французский… Потом кричал: «Ах, Мишель, Мишель, чучело ты гороховое, где тебе понять меня!..» На что приказчик отвечал: «Покорно вами благодарны!»