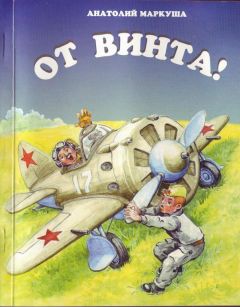

Анатолий Маркуша - От винта!

Дело давнее, времен Халхин-Гола. Дежурный мог мне доложить о наводнении, пожаре, коллективной пьянке, но о краже на аэродроме в военное время — это казалось немыслимым. Но красной шелковой скатерти действительно не было, и посреди комиссарского кабинета стоял голый стол с фиолетовыми пятнами на грязной крышке. Поручив начальнику штаба разобраться, я уехал на летное поле.

Накануне на совещании командир забайкальской эскадрильи, влившейся в наш столичный полк, попросив слова, сказал:

— Так продолжаться не может! Нам нужны шарфы. Вот посмотрите, — он расстегнул ворот, и все увидели — шея капитана стерта в кровь.

Ему возразил интендант:

— Сочувствую, но, увы, помочь не могу: шарфики пока еще не предусмотрены перечнем летного обмундирования. Придется обходиться, капитан.

Пока ехал на летное поле, успел подумать, а, пожалуй, он прав, капитан. Делать по шесть, а то и восемь вылетов в день, как нам приходилось, можно и вовсе без головы остаться.

Эскадрилья капитана Овчинникова только что вылетала на перехват. Вернулись минут через сорок. Все. Овчинников докладывал: потерь нет, сбили два самолета, один ушел ковыляя.

Он стоял передо мной возбужденный, задорный, смелый капитан, и теребил концы ярко-красного шелкового шарфа.

— Скатерть? — спросил я.

— Так точно. У комиссара со стола стащили. Всем хватило. Командир обязан быть строгим и справедливым, это даже в уставе записано. Поэтому я приказал сам себе: молчи.

В мае сорок пятого на ступеньках рейхстага мне повстречался плотный, моложавый подполковник, он выводил на одной из колонн: «Долетел, сбил 17». Из-под новенькой кожаной куртки выглядывал сильно полинявший красный шелк. Мы обнялись и расцеловались.

— Скатерть? — спросил я, показывая на полинявший шелк.

— Она. Дожила, командир!

* * *Тогда я еще и не начинал летать. По малолетству. Но авиацией сильно интересовался и, чем дальше, тем глубже в летные дела погружался. Модели строил, читал книжки про летчиков; пытался основы аэродинамики постигнуть, словом, дорогу свою на будущее определил. Отец к моим увлечениям относился без понимания. Почему — не знаю. Он на счетах все больше щелкал, а в свободное от работы время готов был просиживать штаны за преферансом. Такая у него страсть имелась. С чего он завелся меня в тот раз критиковать, честно говоря, я уже и не помню.

— В летчики решил идти, а что это за работа — летчик? Подумал? Взвесил? Воздушный извозчик! — И столько пренебрежения в его голосе прозвучало — не передать! Теперь думаю — зря, я ведь десять лет с ним не разговаривал, как отрубило с того дня. Не хорошо получилось, сознаю. Он ко мне с пренебрежением отнесся, я ему той же монетой отплатил, и дорастал до взрослости при отце и без отца. Со своими детьми веду другую политику, пренебрежением ничего достичь нельзя. Этому, между прочим, меня тоже авиация обучила.

* * *Сначала приведу полный текст одного письма.

«Мамочка!

Я бы так хотел, чтобы вы не беспокоились обо мне и чтобы это письмо дошло до вас. Мне очень хорошо. Совсем хорошо. Мне только очень грустно оттого, что я так давно вас не видел. И я очень тревожусь за вас, моя старенькая, любимая мамочка. Как несчастна наша эпоха.

Болит душа за Диди при мысли, что она потеряла свой дом. Ах, как бы я хотел ей помочь! Но в будущем пусть она твердо рассчитывает на меня. Когда же можно будет сказать всем любимым, что любишь их? Мама, поцелуйте меня, как я вас целую, от всего сердца.

Антуан».Это письмо, датированное июлем 1944 года, было написано Антуаном де Сент-Экзюпери его матери. Оно было получено ею в июле 1945 года, через год после гибели Антуана, А теперь прочитайте внимательно его письмо еще раз, И не ищите ничего мистического в случившемся, главное-то не в почте, главное в самом Экзюпери-человеке и, настаиваю, — летчике. Наши крылья — символ бессмертия, во всяком случае для тех, кто оказался достоин неба.

* * *В молодые годы, скажу откровенно, я люто ненавидел всякого рода правила, наставления, уставы, инструкции — всю эту бумажность, что нас заставляли зубрить чуть ли наизусть, а потом еще постоянно сдавать зачеты. И как придирались! Ты назвал третий пункт раньше второго! Пересдавать, а пока от полетов отстраняемся. И так продолжалось не год и не два. И вдруг напоролся на высказывание Ривьера, героя Экзюпери из «Ночного полета»: «Правила похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они воспитывают людей». Воспитывают в том смысле, подумал я тогда, что приучают человека творить насилие над собой, жить по принципу — не так важно «хочу» или «не хочу», как «надо» или «не надо». Нельзя быть летчиком и жить для себя, жить приходиться для дела, которому ты решил служить. Решил по собственной воле!

* * *У всякого начинания должен быть конец, так диктует логика. Но что делать нам? Когда, где поставить завершающую точку, если авиационные байки сами собой притекают и притекают, если новые сюжеты не дают спокойно спать художнику Владимиру Романову, в каком-то смысле не только оформителю книжки, но и соавтору? Мы уговариваем себя: сколько веревочке ни виться, а концу быть. Вроде давно и мудро сказано, а точка все не ставится и не ставится.

Может, так и должно быть? Байки рождает жизнь, и пока в небе еще гудят авиационные двигатели, пока существует летное дело со всеми его неизбежностями, как положительного так и отрицательного знака, конца байкам и не должно и не может быть. Поэтому смело нарушаю закон грамматики и не ставлю никакого знака, а говорю: до свидания, друзья-читатели,

Ваш Анатолий Маркуша Согласен: Владимир Романов