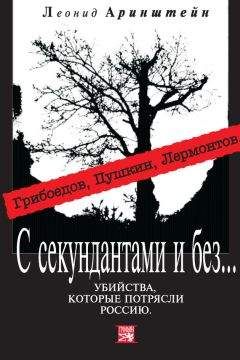

Леонид Аринштейн - Пушкин: «Когда Потемкину в потемках…». По следам «Непричесанной биографии»

А что Пушкин? Никто его не ждал. Никто не знал о его приезде. В Москве он не был пятнадцать лет, с самого детства. И он отправился по единственно знакомому ему адресу – на Басманную, к дяде Василию Львовичу. Ему хотелось отоспаться, снять нервное напряжение последних дней и часов, обдумать, наконец, всё то, что случилось…

Тем временем на балу Император произнес свою знаменитую фразу насчет умнейшего человека в России. Нетрудно представить удивление присутствующих: это о Пушкине-то, поэте-вольнодумце, сосланном покойным Государем! А ведь от вольнодумства – прямой путь к тому, что произошло в декабре прошлого года. Многие поплатились за 14 декабря каторгой, пятерых казнили. И вот, оказывается, Пушкин – умнейший…

Молодежь в душе ликовала. А знакомый Пушкина Сергей Александрович Соболевский (соученик младшего брата поэта – Льва) как был в бальном наряде, в бальных туфлях, тотчас бросился разыскивать Александра Сергеевича. Он нашел его у Василия Львовича и уговорил отправиться к нему. Василий Львович не стал удерживать племянника.

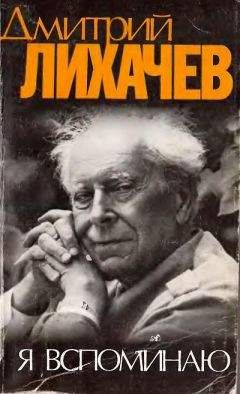

С. А. Соболевский

На квартире Соболевского произошел эпизод, о котором тот впоследствии не раз рассказывал. Пушкин хотел достать листки с какими-то стихотворениями (как позже выяснилось, о казненных декабристах) и, не найдя их, не на шутку встревожился: не выронил ли он их во дворце? В конце концов (по словам Соболевского, после часа поисков), листки нашлись. Пушкин действительно их выронил, но к счастью, не во дворце, а в доме Соболевского[162]. Пушкин облегченно вздохнул…

Рассказ Соболевского чрезвычайно любопытен. Из него следует, что еще до приезда в Москву Пушкин написал какие-то стихотворения о повешенных декабристах, которые после встречи с Царем уничтожил.

Стихотворения эти до нас не дошли, но, судя по нервному поведению Пушкина, описанному Соболевским, содержание их было таково, что не дай Бог они попались бы на глаза Царю. От монаршего расположения к поэту, столь явно продемонстрированному в Чудовом дворце, не осталось бы и следа…

Воспоминания Соболевского – далеко не единственный источник сведений о декабристских стихотворениях (или стихотворении?) Пушкина. О том же рассказывают и другие его современники, близко общавшиеся с ним в то время в Москве: А. В. Веневитинов (брат поэта Дмитрия Веневитинова), С. П. Шевырев, М. П. Погодин[163].

Вот что сообщает Шевырев: «Во время коронации Государь послал за ним нарочного курьера (обо всем этом сам Пушкин рассказывал) везти его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе. И теперь, воображая, что его везут не на добро, дорогою обдумывал далее это сочинение; а между тем известно, какой прием сделал ему великодушный Император. Тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал о нем»[164].

Заметим, что в отличие от Соболевского, который, как правило, достоверно передает суть, но довольно небрежен в частностях, Шевырев говорит не о нескольких, а об одном стихотворении, причем осторожно называет его «возмутительным», не относя конкретно к декабристам.

Существенно новым в его воспоминаниях является сообщение о том, что Пушкин дорабатывал стихотворение на пути в Москву, т. е. когда он уже знал, к кому его везут, и готовился к худшему.

В письме М. П. Погодина к Вяземскому от 29 марта 1837 г. стихотворения, о которых идет речь (опять-таки во множественном числе), впервые отождествляются с «Пророком». «Должны быть четыре стихотв<орения>», – добавляет он, явно имея в виду не разные стихотворения, а четыре варианта одного и того же, то есть четыре редакции «Пророка», включая последнюю, хорошо всем известную («Духовной жаждою томим…»), которую впервые опубликовал в 1828 г. именно Погодин.

Позже Погодин также сообщил Бартеневу, что в одной из ранних редакций стихотворение «Пророк» завершалось четверостишием, осуждавшим казнь пятерых декабристов.

Свидетельство А. В. Веневитинова повторяет уже известные сведения, включая версию о заключительном четверостишии, уточняет один из стихов в этом четверостишии и добавляет новый момент, а именно: «Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с Государем, вручить Николаю Павловичу это стихотворение»[165].

Итак, все свидетельства сходятся на том, что существовало стихотворение (скорее всего, именно стихотворение в нескольких редакциях, а не несколько стихотворений), посвященное казненным декабристам.

Эти ранние редакции по понятным причинам до нас не дошли. Однако какое-то представление о них собрать по крупицам вполне возможно.

«С узами на вые»

Ключом к частичной реконструкции этих ранних редакций является малозаметный автограф Пушкина – список его произведений для публикации, сделанный в 1827 г., где среди стихотворений 1826 г. названо стихотворение «Великой скорбию томим»[166]. Нетрудно понять, что таким образом Пушкин обозначил по первому стиху будущее стихотворение «Пророк», которое в окончательной, опубликованной редакции открывается идентичным по метру и сходным по стилистике и звучанию стихом «Духовной жаждою томим».

Значит, действительно существовала более ранняя редакция «Пророка», открывавшаяся стихом «Великой скорбию томим». И тут уже не приходится гадать, что это за «великая скорбь». Это как раз и есть то умонастроение, которое овладело Пушкиным, когда 24 июля 1826 г. он узнал о казни Рылеева, Пестеля и других. Пушкин был так потрясен, что испещрил лежавший перед ним лист бумаги рисунками виселиц с пятью повешенными и подписями «И я бы мог…», «И я бы мог, как шут…». И мысль о повешенных настолько не отпускала его, что строку о повешенном Рылееве он включил в очередную строфу шестой главы «Евгения Онегина»,[167] над которой он интенсивно работал в то лето. Включил просто так, чтобы выговориться, потому что напечатать эту строфу – он это отлично понимал – он не мог, да и не собирался.

Тогда же, то есть между 24 июля и отъездом из Михайловского 3 сентября он и написал стихотворение, посвященное пяти декабристам, открывавшееся стихом «Великой скорбию томим».

Этот стих подсказывает целый ряд моментов. Во-первых, что с самого начала, то есть уже в первой редакции Пушкин черпал лексику, фразеологию и поэтические образы из пророческих книг и шире – из Священного Писания в целом. Ср., к примеру: «От великой скорби… я писал вам…» (2 Кор. 2: 4).