Борис Слуцкий - Воспоминания о Николае Глазкове

Это сейчас, вчитываясь, понимаешь, что его стихи запоминались сразу не случайно. Такое впечатление, будто не писал он их, а (слова точного не подыщешь) отливал, что ли?! Тут с горечью его словами за него хочется крикнуть: «Я это мог бы доказать, но мне не дали досказать!».

Из этой телефонной вакханалии вылуплялась еще более горькая мысль: за годы, что мы не виделись, фантастически росла известность поэта, которого не печатали. Николай Глазков стал знаменит изустно!

Когда число жаждущих встречи с ним перешагнуло пятнадцать человек, три проблемы подняли у меня волосы дыбом: где разместить? На чем разостлать скатерть? Как, при безденежье, накормить?!.

И, конечно же, выручил сам Николай. Точнее — азартное желание выдумкой потягаться с ним. И — пожалуйста: на диване размещу всех рядком, поплотнее; вместо стола, скатерти, посуды и т. п. — дюжина дешевых подносов из черной пластмассы; ну а на них — бутерброды без числа! Чем меньше денег, тем воображение богаче. Добавить к этому нужно главное — красота какая, если черен поднос и зелены кружева петрушки!..

Гости подобрались не только воспитанные. Всем почему-то захотелось прийти раньше самого Глазкова. И они пришли пораньше и расселись кто рядом с кем хотел. Я сознательно не называю имен собравшихся. Самого дорогого, Глеба Сергеевича Семенова, уже на свете нет. Иных вспоминать не очень хочется. Кроме того, боюсь напутать: кто был на этом первом вечере, а кто на втором — седьмого ноября 1954 года.

Николай Глазков, всегда пунктуальный, пришел ровно в семь. Кивком головы поздоровался, и произошло мне одной с давних пор известное: мгновенно прекращалась болтовня, где бы он ни появлялся. Так срабатывала магическая сила ЛИЧНОСТИ, которая никак себя не «подает», но все живое угадывает ее безошибочно.

В полнейшей тишине, бочком, чтобы не задевать ног сидевших на диване, Коля добрался до табуретки, поставленной так, чтобы все могли его видеть.

Потом последовала короткая церемония, когда хозяева вновь прибывшему и в представлении не нуждающемуся представляют своих гостей; потом сидящие на диване приняли на свои колени подносы со снедью; потом каждый получил по бокалу вина. В те времена, а на таких вечерах в особенности, для молодежи вино было чем-то символическим, и безо всяких тостов, кстати.

Коля встал и молча высоко поднял свой бокал. Гости повторили его жест, и тогда заявила о своем присутствии елка. Погасив люстру, я включила лампу, спрятанную в гуще ветвей, и наша конура обернулась лесом в лунную ночь.

В какой-то момент, без каких-либо вступлений вроде: «Я прочитаю то-то и то-то» или «Я начну с…» — Глазков чуть наклонил голову и начал чтение, как начинают негромкий и незначительный разговор. Читал все подряд, почти не делая пауз между стихами, голосом ровным, даже монотонным.

Тот, кто слушал его впервые, мучительно напрягался, явно не успевая «переварить» одно, как Николай читал уже другое, на слушающих при этом не глядя. Складывалось впечатление, что он в одиночестве просто выверяет себя на слух.

Изредка в этом ровном потоке строк выделялось чуть более внятно произнесенное слово. А до слушателя не сразу доходило, что в этом-то слове и весь смысл! Что же касается рифм, в большинстве стихов Глазкова они как бродячие путники, которые совершенно случайно встретились на перекрестке мощной поэтической мысли, и автор этих встреч — вроде бы ни при чем.

Слушать Глазкова всегда нелегкой было работой, ну а на этом вечере — такая стояла тишина, что, оброни иглу уже заблагоухавшая от перегрева елка, стало бы слышно ее падение.

Хорошо, что был январь и на Неве не разводили мостов: разошлись ведь за полночь. Плохо, что такой тесной была наша комната, но Николай Глазков — не салонный поэт, который сам себя тиражирует.

Страшно подумать — в 1940 году, в девятнадцать лет, он напишет (и не опубликует) провидческие строки:

Не я живу в великом времени,

А времена живут во мне.

С тех пор, как стали жить во мне они,

Я стал честнее и умней.

Я в ночь одну продумал заново

Мышленья тысячи ночей.

И облака нависли саваном

Над городом из кирпичей.

Повторяю: Николай Глазков — не салонный поэт. Не слушатели необходимы были ему, а читатель. Через год, в ноябре, он снова появился в Ленинграде вместе с супругой Росиной — уже гостем Глеба Семенова. Седьмого ноября повторится вечер у нас на Петра Лаврова, все в той же комнатке, которая Росине покажется похожей на утюг, но вместит она еще большее число желающих.

В эти же дни о Глазкове прослышали на Ленфильме. И, конечно, возжаждали встречи с ним. Состоялась она в доме наших друзей, у прозаика Жанны Гаузнер — дочери Веры Инбер и супруги кинодеятеля.

Этой встрече с Глазковым, как всегда, казалось, не будет конца.

И снова шли письма. То коротенькие, то длинные со стихами. Дарил мне Коля и книжицы в фанерных переплетах. Одна из них застегивалась, как ларец, железным крючком.

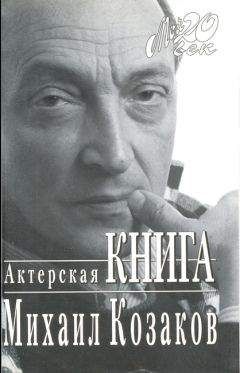

С какого-то времени, особенно после вечеров в моем доме, я стала получать от Николая свои портреты, выполненные шрифтом пишущей машинки. Ошеломляет до сих пор, как мыслимо выстроить фигуру, лицо с чернью буйных волос из буквы р и буквы д вперемешку с точками и черточками. Хранятся у меня и несколько изображений храмов, «нарисованных» тем же способом. Рисунки сохранились, а книжицы «зачитаны» ленинградскими поклонниками Глазкова.

Ричи Достян. Рисунок на пишущей машинке Н. И. Глазкова

В 1966 году я покидаю Ленинград, но жизнь моя в Москве до такой степени сложна и неустроенна, что с Колей мы видимся случайно, редко, большей частью в ЦДЛ. Так и не выбралась я к ним, а ведь звали. И совестно, и горько.

Заканчивая эти запоздалые и торопливые строки о большом поэте, которого, несмотря на объяснимые и необъяснимые обстоятельства, так и не смогли «замолчать», я еще расскажу о встречах с именем Глазкова.

В 1969 году во время длительной поездки по ГДР сотрудник газеты «Верфштимме» («Голос верфи») в городе Ростоке спросил меня, не знаю ли я поэта по имени Гляскофф? Когда я сказала, что это мой «гроссе геноссе», он досадливо развел руками и посожалел, что не знает русского языка. Иначе дело обстояло в Берлине, на встрече в союзе писателей, где известный издатель подошел ко мне и на ломаном русском языке попросил уточнить строки до сих пор не опубликованного четверостишия. Он тут же вынул блокнотик и под мою диктовку записал.

Совсем недавно в гостях у меня побывал капитан дальнего плавания Александр Александрович Гидулянов, с которым я в 1971 году в составе экспедиции по перегону кораблей проделала немалый путь от Измаила до Ростова. Блистая великолепной памятью, Александр Александрович долго читал ведомого мне и неведомого Глазкова да еще похвастал, что в бухте Тикси в минувшую навигацию приобрел его объемистую книгу «Автопортрет».