Николай Якубович - Боевые самолеты Туполева. 78 мировых авиарекордов

Испытания самолета, начавшиеся в июле 1928 года, показали, что максимальная скорость увеличилась на 17 км/ч, возросла скороподъемность, а время виража сократилось до 11 секунд и не уступало другим отечественным истребителям. Единственное, в чем И-4 уступал ранее принятому на вооружение И-3, так это в скорости.

Самолет строился серийно на заводе № 22. С 1929 по 1931 год было выпущено 177 самолетов с двигателями М-22. И-4 состоял на вооружении ВВС РККА до 1934 года.

Вслед за И-4 АГОС ЦАГИ получило задание на истребитель И-5. Но КБ было занято другими приоритетными работами. В итоге разработкой машины занялись Д.П. Григорович и Н.Н. Поликарпов. Проект же Туполева, получивший обозначение АНТ-5, так и остался на бумаге.

АНТ-13 (И-8)

В январе 1930 года ВВС утвердили тактико-технические требования к одноместному истребителю, получившему обозначение И-8, а в КБ Туполева – АНТ-13. Согласно заданию он должен был летать со скоростью 310 км/ч на высоте 5000 метров, иметь практический потолок 8500 метров и подниматься на 5000 метров за 6–7 минут.

Особенностью машины стало использование в крыле лонжеронов из входившей в моду нержавеющей стали. Для изготовления нервюр крыла и каркаса оперения использовали кольчугалюминий, а для каркаса фюзеляжа – стальные трубы. Обшивка крыла – перкалевая.

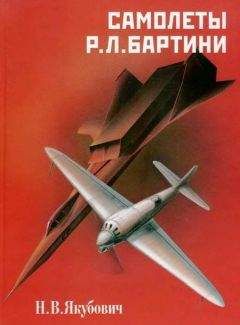

Истребитель И-4 в варианте моноплана-парасоль

В качестве силовой установки для начала использовали 600-сильный мотор «Кертис-Конкверор» с двухлопастным металлическим винтом, как на опытном ТБ-3. С этим двигателем, даже по расчетам, летные данные не дотягивали до требуемых. В дальнейшем его мощность планировали увеличить на 75 л.с. за счет повышения степени сжатия и использования наддува. В этом случае ожидали, что скорость достигнет 313 км/ч и самолет будет соответствовать предъявленным к нему требованиям.

Истребитель построили в ноябре 1930 года, и 12 декабря он, пилотируемый М.М. Громовым, впервые поборол земное притяжение. В августе следующего года на самолете заменили двигатель, горизонтальное оперение и шасси. В таком виде машина проходила испытания до 1932 года, но их результаты неизвестны.

АНТ-21 (МИ-3)

Опыт эксплуатации разведчика Р-6 и его модификации КР-6 создал необходимые предпосылки для появления более скоростного многоместного истребителя МИ-3. Исследование облика машины началось в КОСОС ЦАГИ под обозначением АНТ-21 (ЦАГИ-21). Согласно заданию истребитель должен был, в частности, развивать скорость 300–350 км/ч, подниматься на высоту 5000 метров за 10–12 минут. Его требовалось вооружить шестью скорострельными пулеметами калибра 7,62 мм.

Рабочее проектирование четырехместного МИ-3 развернулось в марте 1932 года под два мотора М-34 конструкции А.А. Микулина. На самолете впервые в практике КБ применили такие прогрессивные технические решения, как убирающиеся в гондолы основные опоры шасси и полумонококовый фюзеляж с гладкой обшивкой. Но конструкция крыла осталась прежней – ферменные лонжероны и нервюры с гофрированной обшивкой. Таким же было и оперение.

Для расширения секторов обстрела задней установки оперение сделали двухкилевым. Оборонительное вооружение располагалось следующим образом. Пара пулеметов ПВ или ДА – на носовой подвижной установке и по одному неподвижному пулемету в центроплане крыла. Для защиты задней полусферы предназначались фюзеляжная и кинжальная пулеметные установки. Но оборонительным вооружением опытную машину так и не укомплектовали.

В таком виде самолет выкатили на аэродром весной 1933 года. В мае летчик-испытатель И.Ф. Козлов опробовал его в полете. МИ-3 стал первой советской машиной с убирающимся шасси. Вслед за ним взлетел истребитель И-14 (АНТ-31) и тоже с аналогичным шасси.

Сразу после появления машины на аэродроме острословы прозвали его «Митричем».

Вопреки ожиданиям, МИ-3 стал преподносить сюрпризы. То на него обрушивались вибрации оперения (типа бафтинг), то он плохо слушался рулей, то его валило на крыло. По мнению летчиков, а его облетали также К.К. Попов и Б.Л. Бухгольц, самолет требовал доработок.

Прежде всего на нем увеличили с 52,1 до 59,18 площадь крыла и установили посадочные щитки. Затем переделали оперение. Зализы крыла и полотняная обтяжка дюралевого гофра снизили коэффициент лобового сопротивления, но вибрации не устранили. А ведь к услугам Туполева были не только квалифицированные специалисты ЦАГИ, но и мощная экспериментальная база, включая аэродинамические трубы. Не всегда и не каждый конструктор в те годы мог позволить себе такое.

Многоместный истребитель МИ-3 (АНТ-21)

Вдобавок в сентябре 1933 года у МИ-3 случилась поломка. В тот день на машине, пилотировавшейся И.Ф. Козловым, разрушились узлы крепления руля поворота. Однако последовавшие повторные расчеты не выявили отклонений от действовавших норм прочности. Причина же поломки заключалась в том, что существовавшие рекомендации конструкторам не учитывали динамические нагрузки на летательный аппарат и не соответствовали требованиям времени.

И снова доработки, затянувшиеся до 1934 года.

В январе построили дублер МИ-3Д. Машина претерпела существенные изменения. Первое, что бросалось в глаза, – однокилевое оперение. Стабилизатор стал переставным с подъемным винтовым механизмом, приводившимся вручную. Кабины экипажа снабдили сдвижными застекленными частями фонаря.

Изменилось и вооружение. Нижнюю кинжальную установку с парой пулеметов ДА (боекомплект 1000 патронов) перенесли на верх средней части фюзеляжа. Заднюю установку со ШКАСом (боезапас 1000 патронов) сделали по типу скоростного бомбардировщика СБ. В носовой части расположили пушку «Эрликон» с десятью магазинами по 15 патронов в каждом, а в центроплане, выполненном заодно с фюзеляжем, – два ПВ-1 с 1000 патронами.

На дублере МИ-3Д стояли моторы М-34Н с наддувом, что улучшало высотно-скоростные характеристики машины. Радиаторы – наклонные, туннельные с протоком воздуха через обтекатели шасси.

В 1934 году самолет поступил на государственные испытания в НИИ ВВС. Ведущими по нему были инженер И.Ф. Петров и летчик М. Алексеев. Испытания показали, что продольная и поперечная устойчивость близка к нейтральной. Отмечались чрезмерные нагрузки на штурвале от руля высоты и недостаточный запас прочности крыла.

Носовая кабина штурмана была скомпонована неудачно и сильно ограничивала обзор вниз. Стрелковые установки, как, впрочем, и весь самолет, испытания не выдержали, поскольку не соответствовали требованиям заказчика.

Несмотря на то что МИ-3 остался в опытных экземплярах, конструкторы использовали накопленный опыт при создании двухместного пушечного истребителя АНТ-29 (ДИП) и скоростного бомбардировщика СБ.