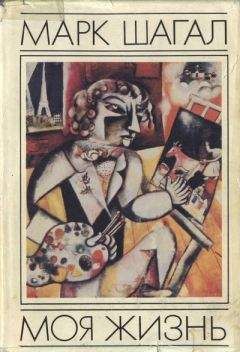

Юрий Нагибин - Марк Шагал

Его продуктивность в эти годы ошеломляет. Знаменитейшая картина «Посвящается моей суженой», так насыщенная ликующим красным цветом, где художник с головой коровы держит на плечах любимую, была написана за одну ночь. Загадочное полотно: суженая вывернулась невероятным образом, чтобы залепить смачный плевок в коровью морду избранника.

Наказал ли Шагал себя за измену или за свой отъезд — не знаю. Он слишком любил Беллу, слишком бережно к ней относился, чтобы позволить себе безответственную художественную игру. Очень свободно обращаясь с натурой, деформируя ее как угодно, он всегда щадил Беллу. Что-то очень серьезное подвигло ею на этот творческий акт. Но есть ли нам дело до личных мотивов художника, раз он не дает расшифровки посыла? Будем ему благодарны за эстетическую радость.

В средоточии Парижа Шагал продолжает витебскую серию: «Я и деревня», «Свадьба», «Полная луна», «Сани» и та удивительная картина «Ослы и все другие», которая вызвала столько ахов и охов в связи с молочницей, у которой отскочила голова, но продолжала по инерции следовать за спешащей бабой. Шагал дал исчерпывающее объяснение этому казусу: ему необходимо — из чисто живописных соображений — пустое пространство над плечами молочницы. Стало быть, голову долой! Когда же голова отскочила у пьяницы на другом его холсте, мастер не счел нужным расшифровывать простую метафору: пьяные, как известно, легко теряют голову.

А еще он много пишет солдат. Началась эта серия до отъезда в Париж и будет продолжаться годы и годы. Солдат тревожил Шагала как обитателя местечка, которому опасна всякая власть: солдат, городовой, чиновник; но в отличие от полицейских и крапивного семени солдата еще и жалко, он подневольный, он бедняжка. Его муштруют, он разлучен с близкими, его насильно посылают под пули: с несчастливой Русско-японской войны Шагал научился сочувствовать солдатам. Он писал их веселыми и грустными, поющими песни и прощающимися с женами, здоровыми, полными молодецкой силы и ранеными, с искаженными страданием лицами. Один из самых знаменитых его солдат — пьющий чай из самовара — был создан в начале парижского проживания. Хорош солдат: молод, усат, подтянут, фуражка взлетела над распаренной головой. А на первом плане картины тот же солдат, только очень маленький, отплясывает с крошечной кухаркой — мечта служивого. Это типичное для Шагала всех периодов совмещение разных пространственных и временных планов.

В том же году создан «Торговец скотом»: кобыла, телега, в телеге бык, которого везут на заклание, на передке возница-торговец, за телегой идет баба с теленком на плечах, в нижнем углу еще два персонажа, вполне загадочных: орущая баба и обалделый молодой мужик. Да еще есть жеребенок в брюхе кобылы, вполне готовый для появления на свет. Он будто высвечен рентгеновскими лучами. Лошадь смотрит вперед, все остальные — назад. Бык едет, очевидно, в смерть, но он беспечален, а люди встревожены и словно хотят вернуться назад. Считается, что в этой картине с предельной силой выявлено родство людей и животных. В чем?.. Но может, родство человека с домашним животным — это родство палача с жертвой? В старой России палач и обреченный на казнь прощали друг друга на лобном месте; случалось, жертва делала подарок палачу: крестик, кольцо. Не знаю. Но знаю, что настоящее произведение искусства не обязательно подлежит расшифровке. Оно говорит о себе красками, а не сюжетом, иначе это литература. Шагал терпеть не мог, когда литература подменяла живописный ряд, поэтому отвергал русских передвижников, как и всякий ползучий реализм, якобы адекватно отражающий жизнь.

И все же не дает мне покоя это полотно. Может, я не так его понял? С чего я взял, что на телеге лежит бык? Это корова, мать телка, что на плечах у женщины, и везут ее к новым хозяевам. Но откуда тогда тревога, бьющая с холста? Почему никто не хочет смотреть вперед, почему орет истошно баба в нижнем углу картины? И тут мне попалось замечательное рассуждение, говорящее в пользу моей первой версии и объясняющее происходящее. Оно принадлежит искусствоведу Н. А. Апчинской, большому знатоку Шагала. Жизнь в полудеревенском Витебске, среди резников, торговцев скотом и рыбой, научила Шагала не только любви и жалости к животным, но и отношению к ним как к священной жертве, необходимой для существования человека. Вот откуда спокойствие лежащего на телеге рогатого животного, оно принимает свою участь как предопределенную свыше и дает урок достоинства людям.

В том же году он создал лучшего из своих скрипачей на крыше — с зеленым лицом и красными губами. Эту картину Шагал счел нужным объяснить: «…картина представляет собой конструкцию из треугольников. Я искал здесь ритм. Следы на снегу, три головы одна над другой на втором плане слева, ступени домов напоминают повторы в музыке Стравинского».

Зеленолика и «Беременная», так хорошо выносившая младенца, что он обрел у нее в животе завершенный образ маленького мастерового. А вокруг все, что надо для человеческого счастья: домики и лошадь на земле, месяц, птицы и корова в небе и голова ражего молодца под картузом. Он так умильно глядит на беременную в новой цветастой юбке, что нет сомнения: ее чрево недолго будет пустовать.

Было бы противоестественно, если бы память о Витебске начисто заслонила чудо Парижа в глазах Шагала. Дивный город, мировая столица искусств, не преминет появиться на холстах Шагала и займет в его творчестве видное место. Эйфелева башня и Нотр-Дам станут таким же клеймом мастера, как витебская церковка или кособокий домишко. Впервые Эйфелева башня выстроилась на картине «Париж из окна» — фантасмагорическое произведение включает самого художника в виде кошки и некоего двуликого Януса. Искусствоведы, потирая руки, хором заговорили о дуалистичности и единстве мирочувствования Шагала. Возможно, они правы. Но не исключено, что это веселое хулиганство, избыток сил и опьяненность светом, которые, по собственному признанию художника, он открыл для себя в Париже. Шагал утверждал, что его русские картины «были без света», а Париж подарил ему «сумасшедший свет», ставший «конструирующим средством».

Шагал участвует в «Осеннем салоне» и узнает первый большой успех. Слава его растет, и весной 1914 года в Берлине открывается его персональная выставка. Из Берлина он едет в Россию, где его застает мировая война. Но мы забежали вперед.

Вернемся к Парижу, к его урокам. На какое-то время кубизм почти безраздельно завладевает Шагалом: «Автопортрет», «Ню», «Солдат пьет чай», «Поэт» и особенно «Адам и Ева», где вовсе исчезает фигуративность, всегда присутствующая у Шагала, — наиболее яркие вещи этого периода. Кубизм ощущается и в «Прогулке», где Шагал возвращается к теме своей любви, которой суждено окрасить последующие годы его жизни. Но стоило Шагалу вернуться в Витебск, как кубизм отлетел от его кисти: ни в грустном «Зеленом еврее», ни в «Молящемся», ни в блестящем «Автопортрете», ни в солдатской серии, которой Шагал отозвался на войну, ни в бесчисленных «Беллиных» полотнах кубизм не просматривается. Художник вернулся к своей синтетической, свободной манере, едкая очарованность Пикассо прошла.