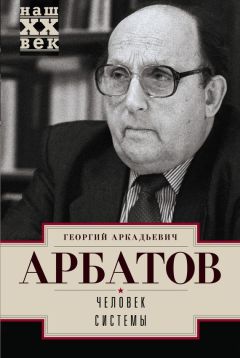

Георгий Арбатов - Человек СИСТЕМЫ

Незадолго до 70-й годовщины Октябрьской революции, обдумывая предстоявшее, весьма ответственное для меня выступление на Пленуме ЦК КПСС, я попытался найти хоть примерные, каким-то образом измеримые и сопоставимые параметры этой цены. Наверное, одним из них могло бы быть развитие теории, пусть только в допускавшихся тогда рамках ортодоксального марксизма. Имея это в виду, я отсчитал 70 лет не вперед, а назад от 1917 года. И с некоторым удивлением обнаружил, что оказался в 1847 году, то есть за год до того, как был написан «Манифест Коммунистической партии», работа, которую, собственно, считают началом марксизма как теории.

И вот в первые 70 лет уложились не только все творчество Маркса и Энгельса, но и огромная часть того, что написал В.И.Ленин, — от его самых первых работ и до «Государства и революции». На эти же первые 70 лет пришлись труды Бебеля и Плеханова, Каутского и Либкнехта, многих других мыслителей. А на вторые 70 лет?

Были, конечно, принципиально важные, но только начатые ленинские разработки новой экономической политики (НЭП) и вообще перевода российской революции в русло «нормальных», а не чрезвычайных условий развития. Было немало интересного в творчестве видных деятелей нашей и других коммунистических (как, впрочем, и социал-демократических) партий. Но из-за сталинских репрессий, всей духовной атмосферы культа личности они не вошли в теоретический оборот и оказали очень незначительное воздействие на умы людей и тем более на практическую политику страны. Примерно та же участь постигла принципиально важные решения VII конгресса Коминтерна о едином фронте, единстве коммунистов, социалистов, демократических сил всех стран, правда, запоздавшего и никогда не пользовавшегося симпатией Сталина. И много позже пришли сыгравшие большую политическую роль, но не получившие тогда должного теоретического развития положения XX съезда КПСС, подвергшего критике Сталина и сталинизм. Словом, творческий послужной список 70 послереволюционных лет оказался более чем скромным; были отринуты все теории, кроме единственной, государственной — марксизма, на деле сведенного к убогим догмам сталинизма.

Что касается общественно-политической мысли за рубежом, то для советских людей, включал подавляющее большинство специалистов, её развитие закончилось в начале XX века теми философами и политологами, которых критиковал Ленин (Мах, Авенариус, Каутский, Бернштейн). И знали их только по критике — у Ленина, правда, такой, что можно было еще себе как-то представить суть взглядов критикуемого. В последующие годы о том, что делается за рубежом, узнать становилось еще труднее. Зарубежная литература ушла в «спецхраны», где хранилась как «секретный» (когда цензор ставил штамп с одним шестиугольником, внутри которого был присвоенный ему номер, — в просторечии это называли «гайкой») или «совершенно секретный» (две «гайки») документ. Даже специалистов к ней допускали с трудом. Остальные же могли знакомиться с зарубежной мыслью лишь по трудам наших критиков — но кроме ругательств, уничтожающих эпитетов и прямых измышлении там, как правило, трудно было что-либо найти.

Это нанесло огромный вред. Не только студенты, но и специалисты, большая часть ученых просто пропустили несколько важных десятилетий развития мировой общественной мысли. Мы не можем уйти от вопроса: почему все это произошло?

Я думаю, отвечая на него, было бы неверно возлагать вину только на сам марксизм. Он долгое время развивался как открытая к переменам, гибкая теория, не боящаяся отказа от старых представлений, впитывающая новое. Наверное, поэтому марксизм и оказал заметное влияние на развитие мировой общественно-политической мысли. Хотя «универсализм», претензия на то, что все в теории объяснено и имеет всеобщий характер, закладывали основы для последующих извращений. Так же как решительное неприятие других точек зрения,

А при Сталине, как известно, теория была обращена сначала в догму, а затем в религию. К тому же у верующих, если следовать этой аналогии, поспешили отнять сначала Ветхий, а затем и Новый завет — я имею в виду настоящий смысл трудов Маркса и Энгельса, отчасти Ленина. И оставили им один лишь «псалтырь» в виде «Краткого курса истории ВКП(б)» (особенно его печально знаменитой четвертой главы) да пары сборников брошюр, статей и речей «великого вождя»,

Ведь это тоже трагедия, духовная, интеллектуальная трагедия, которую пережила гордая своей победой революция, вдохновленная, как утверждал марксизм, всем научным и культурным развитием человечества, призванная стать восприемником и приумножателем этого великого наследия.

Да, нас постигла трагедия. Но трагедия — это еще не гибель, не утрата всех надежд. И я хочу рассказать о некоторых первых попытках преодолеть эту трагедию, освободиться интеллектуально, духовно.

Но вначале, без чего в мемуарах не обойтись, немного о себе, своей семье, детстве и юности, в том числе и юности военной.

Моя семья, моя юность и моя война

Я не хотел делать эту книгу чрезмерно личной, уделять много места себе, своей биографии и тем годам моей жизни, которые не имеют прямого отношения к главной теме: описанию послесталинской эпохи. Но сама внутренняя логика темы заставила меня, уже после того как книга была вчерне закончена, написать о личном — о семье, юности, военных и студенческих годах — отдельную главу. Как сформировались мое мировоззрение, политическая позиция, которые лежат в основе тех или иных оценок описываемых событий? И поскольку всякие воспоминания в какой-то мере субъективны — в чем может состоять моя собственная субъективность, какую «скидку» на нее должен делать читатель?

Итак, начну с «корней», с семьи. Дальше дедов и бабушек я своей «генеалогии» не знаю — очень уж простонародным является мое происхождение. А в среде простых, «неродовитых», обычных людей не очень принято интересоваться далекими предками. Да и трудно было это делать в вихре перемен и постоянных перемещений.

Мой отец Аркадий Михаилович Арбатов ушел из жизни в 1954 году, за несколько дней до того, как ему должно было исполниться 54 года. Я, уже взрослый человек (мне был 31 год), тогда еще не понимал, каким молодым в сущности был отец. И какую тем не менее большую и сложную жизнь он прожил. Это я начал осознавать позже, особенно по мере того как становился ровесником, а потом и «старше» своего отца. Но уже сразу после его смерти и долго потом меня не покидало острое чувство утраты, даже чувство вины оттого, что я с ним о столь многом «недоговорил».

Отчасти оно, наверное, обычно при утрате близкого человека. Только после его смерти мы спохватываемся, начинаем понимать, как важен и близок он нам был, и жалеем о каждой упущенной минуте общения. Но что касается моих отношений с отцом, то для этого была еще одна причина; по-настоящему откровенно, открыто он стал со мною разговаривать лишь в последний год своей жизни, хотя понимать друг друга мы начали раньше. Чтобы было ясно, о чем я говорю, должен хоть коротко рассказать о жизни отца.