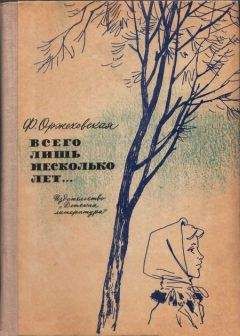

Фаина Оржеховская - Пять портретов

«Немногим»! Кто знает, сколько весит это немногое и что перевешивает на весах искусства»?

…Теперь художник едва поспевал за словами. Сильно била горячая струя, и даже сильнее, чем он мог надеяться…

«Но нет: этого я не отдам. Хоть и не будет меня на свете, то музыка защитит меня. Каждый звук, каждый вопль, из сердца рвущийся! И кто будет любить меня – заступятся.

Ну, а раз так, чего мне бояться? И зачем это я себя царем называю? Не любо мне это сословие. Перед концом Дон-Кихот называл себя просто «Алонзо Добрый». Я не сравниваю себя с Дон-Кихотом, никогда на него не походил, я только говорю: зачем оглушающие названия? Я просто честный русский композитор.

Таким и изобразите меня, милый Илья: без страха глядящим вперед… Пусть вспоминается вам «Рассвет на Москве-реке»… Я и сам слышу сейчас эти звуки и жду часа своего, как непокорный стрелец. Умереть на рассвете… Тяжко или благостно? Прощаться мне с вами незачем, прощание омрачает, а я хочу света… Примите только благодарность мою…»

…Портрет был выставлен и произвел столь сильное впечатление, что, несмотря на другие прекрасные картины, взоры посетителей то и дело обращались к портрету Мусоргского. Может быть, и недавняя смерть композитора подействовала на умы, по не только это. «Глаза, глаза!» – раздавался шепот.

Сам художник был доволен своей работой, хотя и теперь не считал ее вполне законченной. Какие-то мелочи следовало отделать. Но глаза Мусоргского, но взгляд был именно таким, какого добивался художник.

СЧАСТЛИВАЯ КАРТА

В поисках начала

1

На вечере у певицы Марии Александровны Славиной шел разговор о последних музыкальных новостях. Самой интересной из них была новая опера Чайковского «Пиковая дама», написанная во Флоренции в самый короткий срок.

– В сорок четыре дня!– возбужденно сообщил один из гостей.– Модест Ильич [59] рассказывал: он не успевал писать либретто. Только пошлет законченную сцену, как брат уже торопит: «Дальше, дальше!» Телеграммы так и летели.

– Неистощимое вдохновение! – воскликнул другой гость.

– Вы говорите так определенно,– сказал критик Ларош, которого все побаивались.– Но что мы знаем о сроках? Конец еще можно установить, а начало…

Многим эти слова показались странными. Но никто не стал возражать.

Заговорили о сюжете оперы.

– Согласитесь,– сказал баритон Яковлев,– что при всем уважении к автору нельзя одобрить выбор сюжета. Суеверие игроков, как бы фантастично ни было, не может вдохновить композитора, особенно современного.

– Это почему же? – спросила хозяйка дома.

– Во-первых, потому, что узко и может интересовать одних лишь игроков. Во-вторых, устарело. Нынче это племя уже переводится. Арбенины не в моде. Конец века все-таки.

– Загляните на Лиговку, в дом купца Сатеева,– холодно сказал Ларош,– только сами не сядьте за карточный стол.

– Знаю. Знаю, что и теперь играют, и крупно. Но все-таки масштабы не те.

– Э, голубчики! – заговорил известный адвокат П.– Карты картами, а главное – поприще другое. Не игорный дом, а биржа – вот арена для нынешних игроков. Спекуляции, подряды – вот стихия, где кипят страсти. С размахом истинно гигантским, с самоубийствами и помешательством, с разорением и падением целых предприятий и семейств.

– Не все ли равно, где кипят страсти? – заметила Славина.– Для музыки совсем неважно, кто изображен – игрок или подрядчик. И спекуляции совсем не интересны для тех, кто будет слушать оперу. А насчет современности, то поспешу вас разочаровать: в опере Чайковского действие переносится назад, в восемнадцатый век.

– Как! Для чего?

– Директор предложил. Он знает, что государь охотник до всяких блестящих зрелищ. Дворцы, фижмы, менуэты. Чайковский не возражал.

– Странно. Уж не будет ли это второй «Дон-Жуан»?

– Нет,– сказал Ларош,– второго «Дон-Жуана» не будет. Да и сам Чайковский ничего второго не создает. Даже неудачи у него первые. Насколько я могу судить, его опера философская, и смешение эпох в ней возможно: колорит, костюмы и прочее вполне выдержаны в духе восемнадцатого века, зато чувства и музыкальный язык – современные.

– Вы, стало быть, знаете оперу?

– Только вступление. Оно очень короткое, но в нем многое умещается: вся идея оперы. И могу вас уверить, что эту игру он выиграет. Ведь он также игрок – не хуже других. И у него есть заветные три карты.

– Три карты?

– Вернейшие: воля, выдержка и труд.

Желтое, с потухшими глазами лицо Лароша давно примелькалось в артистических гостиных. Он выглядел вялым и равнодушным и лишь в разговоре оживлялся.

– Я назвал бы его так,– продолжал Ларош,– «Человек, победивший время». Ибо для Чайковского нет в жизни пустых, напрасных часов. Он давно догадался, что никакие удачи, никакое расположение созвездий не доставит ему того, чего он добьет правовед бросил службу, решив сделаться музыкантом – а профессия эта не сулила ни выгод, ни почета,– говорило о многом. Состояния у Чайковского не было. В семье никто, кроме юной сестры, не разделял его стремлений. Но он не отступил. Ему приходилось туго; может быть, он и не всякий день обедал. Но при этом был бодрый, веселый, и только нарочитая небрежность в одежде как бы подчеркивала, что он зарабатывает на хлеб своим трудом.

У Лароша тоже был композиторский талант, но композитора из него не вышло. Он стал музыкальным критиком и скоро добился известности.

Но у него никогда не хватало времени, а Чайковский всегда все успевал: отвечать на письма, читать уйму книг, бывать в гостях. И при этом не имел утомленного вида. Ларош не завидовал, он просто удивлялся. Нет, все-таки завидовал – этому умению работать и отдыхать.

Он был уверен, что хорошо знает Чайковского: его привычки, взгляды, вкусы, которые на протяжении лет менялись, как и все другое. Но во многом Чайковский оставался для него загадкой, несмотря на их длительное знакомство и общие интересы.

Странно, что даже наружность Чайковского, его лицо интеллигентного славянина с голубыми, как у большинства блондинов, глазами вспоминалось Ларошу не таким, к какому он привык, а более серьезным, печальным, значительным, как будто в отсутствие Чайковского проступала его вторая душа – великого музыканта.

Ларош был наблюдателен. Он давно понял: ни разговоры, ни письма, ни само поведение человека не открывает до конца его душу… Друзья, сестра, братья тоже думали, что знают Чайковского, а он, всегда откровенный с ними, был в то же время далек от них: он высказывался полностью лишь в музыке; вот почему Ларош был, пожалуй, счастливее других.