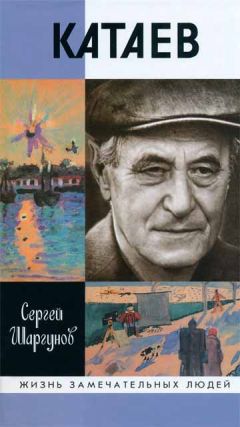

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

— А разве он сидел в тюрьме?

— Думаю, да.

— Он красивый, — сказала В[ера] Н[иколаевна]. — Помнишь его в Одессе у нас на даче?»

Кажется, Бунин не случайно обратил внимание на сцену в кабинете у следователя — одно из сильнейших мест в рассказе, шизофренический приступ загнанного существа, когда арестованный, дожидаясь чекиста, хватает с пола какие-то бумажки, воображая в бреду, что от этого зависит его судьба.

Подобное же и в «Вертере»: герой, обезумев, загадывает, что, если он не шелохнется, его не вызовут на расстрел…

«Он знал, что уже ничего не поможет, — это из рассказа 1922 года «Восемьдесят пять». — Он уже видел себя введенным в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой, и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля».

Черновой вариант названия повести «Уже написан Вертер» — «Гараж».

Это из «Вертера»: «Теперь их всех, конечно, уничтожат… Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться донага. Как родился, так и уйдет».

В книге К. Алинина, в 1919 году арестованного и случайно избежавшего расстрела, ««Чека». Личные воспоминания об Одесской чрезвычайке» показан именно такой конвейер: «На расстрел выводили по одному, иногда по два. Осужденного заставляли в подвале раздеваться… Нередко расстрелы сопровождались истязаниями». (То есть этого избежал Катаев в 1919-м, когда клялся в любви к большевикам, за что его осуждал «неприкосновенный» Бунин.)

О том же историк Игорь Шкляев, автор книги «Одесса в смутное время» (2004), со ссылкой на одного из комендантов здания ЧК: «Приговоренные раздевались донага, причем одежду сортировали на мужскую и женскую, верхнюю и нижнюю».

Героя «Вертера» допрашивают, из его камеры уводят людей: кто-то отрешенно держится, кто-то безумеет. Фамилии, приведенные Катаевым, подтверждают архивы. То есть это, скорее всего, были его сокамерники: «полковник в английской шинели» Вигланд и штабс-капитан Венгржановский («как две капли воды похожий на свою младшую сестру, — вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску»). Расстреляли и юную гордую красавицу Анну Венгржановскую («Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех?»). Катаев помнил их всю жизнь.

Его стихи, обычно живописные, в это время стали другими, высушились, упростились до наива: он заговаривал ими себя как человек, пробующий договориться с неволей и небытием.

Раз я во всем и всё во мне,

Что для меня кресты решеток —

В моем единственном окне —

Раз я во всем и всё во мне.

И нет предела глубине,

А голос сердца прост и кроток:

Что для меня кресты решеток,

Раз я во всем и всё во мне.

Хотя вот в другом тюремном стихотворении — романтическая краска, метафора, отсылавшая к церковному детству:

Подоконник высокий и грубый,

Мой последний земной аналой.

За решеткой фабричные трубы,

И за городом блеск голубой.

Даже в тюремных, как бы предсмертных стихах — явный положительный заряд. У него так всегда: не было отрицания жизни. Пускай писал о самом тяжелом, о потере близких, о грозящей гибели, все равно все окрашено каким-то порой диковатым и даже кощунственным природным оптимизмом. Он не мог и не хотел скрывать праздничного начала, пробивавшегося вопреки тьме и жути.

Даже в преддверии расстрела Катаев, похоже, продолжал подбирать метафоры, жадно, глазами художника впитывая лица и повадки и арестантов, и тюремщиков.

В «Отце» у следователя «рогатые глаза».

«Вдруг лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник.

— В камэу! — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку, и потянулся к кружке».

А это следователь из «Вертера»: «Юноша, носатый. Лошадиные глаза».

Одесский краевед Сергей Лущик методом долгих изысканий и сопоставлений выяснил имя следователя (и имена остальных чекистов) — по крайней мере, именно он вел дело Федорова, а возможно, и Катаева (или Катаева допрашивал). Это Марк Штаркман. Он умер в 1996-м глубоким стариком — по иронии судьбы в том же поселке Переделкино, где жил Катаев. По сообщению его внучки Марины Штаркман, уже отставной чекист и Катаев часто общались в 1970-е годы. Чем не сюжет, а?..

Еще один легендарный для Одессы чекист по кличке «Ангел Смерти» — первое название черновой рукописи «Вертера». У катаевского Ангела Смерти — «фосфорические глаза», и он распорядитель расстрела. О нем читаем в архиве приказ председателя ОГЧК от 18 апреля 1920 года: «Товарищ Вихман назначается заведующим общим отделом». Вот что писал об Ангеле Смерти некто В. О. в опубликованных в Париже воспоминаниях «56 дней в Одесской чрезвычайке» (1920): «Приезд «самого» Вихмана навел столь сильную панику на всех заключенных, что последние быстро пошли по камерам. Вихман — страшилище Чека. Он собственноручно расстреливает приговоренных. Об этом всем известно отлично. Но Вихман, если ему физиономия чья-то не понравится или ему не угодишь ответом, может расстрелять и тут же в камере по единоличному своему желанию». В «Траве забвенья» (о смертельный озноб катаевской иронии!) чекист-пенсионер мило воркует: «Ангел Смерти, — ты его помнишь, нашего Колю Березовского по кличке Ангел Смерти? — красивый был парень и хорошо рисовал, царство ему небесное, — так он взял здоровую кисть и золотой краской написал: «Смерть контрреволюции». Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоях».

А вот предгубчека Макс Маркин, чья голова «густо заросла жесткими пыльными волосами с рыжеватым оттенком». Это Макс Дейч. По некоторым признакам Катаев мог побывать именно в его кабинете. С марта 1920-го — зампред губчека, с 10 августа — председатель. Катаев вспоминал, что встречался с Дейчем уже в Москве. Если судьба Ангела Смерти туманна, то Дейча известна: расстрелян в 1937-м.

Одесский краевед Олег Губарь нашел фольклорные стихи 1920-х годов «Бунт в Одесской тюрьме».

Раз в ЧК пришел малютка,

Стал он плакать и рыдать:

«У меня дела не шутка,

Я ищу отца и мать»…

Приступая прямо к делу,

Наш малютка-молодец:

«Дядя Дейч! Отдайте маму!

Дядя! Где же мой отец?»

Дейч хохочет, Дейч смеется,

Фишман взялся за бока:

И чего малютка хочет

Получить от Губчека?

«Твой отец давно в могиле —

Он расстрелян, как бандит,

И сейчас не знаю, право,

Где же даже он зарыт».

Ну и так далее…

В центре «Вертера» — надменный посланец Троцкого шепелявый Яков Блюмкин (Наум Бесстрашный), наведавшийся в Одессу в 1920 году (Катаев хорошо знал Блюмкина и даже написал о нем повесть, сгинувшую в недрах НКВД. Он вспоминал, что после окончательной победы красных «Яшка» появился в городе «с какой-то особой миссией»: «Всегда он был чекистом. Ходил в форме, с шевронами»).

Но вообще-то, возьмем выше: летом 1920-го в Одессу прибыл сам главный чекист — да, Феликс Дзержинский, который, как сказано в книге 1987 года «…А главное — верность» (сборник воспоминаний «чекистов Одесщины»), «помог одесской губЧК решительными действиями разгромить контрреволюционное белогвардейское и петлюровское подполье, ликвидировать гнезда врангелевского и антантовского шпионажа».

«Слово «Дзержинский» приводило врагов в ужас, — со знанием дела писал Катаев в «Правде» 1936 года к десятилетней годовщине смерти «железного». — Для недобитой русской буржуазии, для бандитов и белогвардейцев, для иностранных контрразведок Дзержинский казался существом вездесущим, всезнающим, неумолимым, как рок, почти мистическим».

И еще одно отступление. Зимой 1934-го Катаев оказался в Ленинграде (как следовало из рассказа 1935 года «Тени»): «Меня повели к одному человеку с двойной фамилией, назначенному к высылке». У этого гонимого «бывшего», когда-то инженера, «за несуразно большие деньги, не торгуясь» он купил графин екатерининской эпохи, «похожий на хрустальную церковь барокко». Покупке (которая выглядела как поощрение) предшествовало чувство опасности — визитер ощутил присутствие «пугающего предмета», хотя и был «не в состоянии его обнаружить»: «Я стал осматриваться по сторонам, ища встревожившую меня вещь». И вдруг увидел портрет Дзержинского. «Трудно было ошибиться в значении этой демонстрации… Портрет висел явно для издевательства, к которому трудно было придраться».

«— Будьте уверены, если ситуация изменится, я у вас куплю этот графин за тройную цену.

И я увидел перед собой красиво причесанную, свободно опущенную голову с легкой проседью…

Он так и сказал, просто, с медленной полуулыбкой: «Если изменится ситуация»».