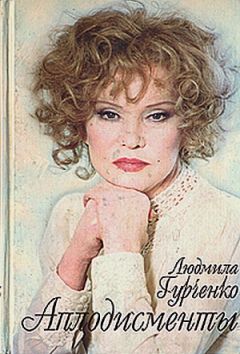

Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте

Как сказали бы в Одессе: а оно кому-то нужно?

Я никогда не понимал желания известных людей вот так беспощадно срывать с себя одежды. Но и это входит в комплекс человеческих сложностей, которые тоже придется понять. И даже простить за то, что в нашем сознании опять разрушилось что-то важное, заменявшее нам эфемерный идеал. А недавно я прочитал откровения известной журналистки о том, как она изменяла, потом врала близкому человеку, потому что считает честность пороком. И понял, что в отсутствие общепринятых нравственных установок каждый начинает трактовать законы жизни по-своему. Все разбежались по своим сусекам, над каждым – свой закон. Стало быть, и осуждать никого не нужно.

Последняя книга Гурченко неожиданно оказалась сбивчивой, невнятной, непоследовательной. Она сама это чувствовала и предупреждала: «Эта глава будет совсем сбивчива и непоследовательна». Дневниковые записи. Протуберанцы отчаяния, сполохи вечных сомнений, плоды ночной бессонницы. Люся с юности крепко верила в добро, слишком крепко в него верила и на него полагалась. Дитя войны, она была убеждена, что теперь, в мирной жизни, все будет хорошо. Что время предательств навсегда ушло. Что ушел холод – и все будут друг друга только любить, только помогать, друг другом только восхищаться. Жизнь оказалась много прозаичней, и расставание с иллюзиями было для нее процессом слишком грубым и мучительным. Холод только отступал на время, а потом возвращался снова и снова. И ей нужно было выплеснуть преследовавший ее страх холода – физического и человеческого – на страницы.

В этой книге она уже открыто пишет о пяти своих замужествах, из них четыре закончились крахом. Пишет об изменах людей, которым верила. Слова «измена» и «предательство» срываются с ее пера так часто, что теряют свой чрезвычайный смысл. В музыке нельзя всю партитуру играть «фортиссимо» – но именно в такой, предельной интонации звучит ее книга-исповедь.

Поэтому все-таки о личной жизни. Тем более что здесь, как ни у кого более, явила себя уникальная способность этой актрисы абсолютно все увиденное и пережитое – все, без остатка – претворять в материал для ролей. Она всегда играет то, что знает, что так или иначе прошла сама. Отсюда особая, личная интонация всех лучших ее картин.

Люся с детства поняла особенности своей «психофизики». Они полнее всего сформулированы у Николая Заболоцкого:

…Что есть красота

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

Она не случайно считала, что на ее лице «можно нарисовать все что угодно» – «резиновое лицо, гуттаперчевое». В фильме «Рецепт ее молодости» ей нужно было сыграть героиню, которую и триста лет жизни не могли сделать менее молодой и прекрасной. Какой должна выглядеть такая женщина? Ее уже ничем не удивишь, она от всего устала, но все так же красива, и это единственное, что ее изумляет. Как передать это постоянное, застывшее на лице изумление, восхищение собственной красотой?

– У нас в группе была очень опытная гримерша. Я ей говорю: «Может, поднять брови кверху – вот так?» «Ни в коем случае, – отвечает, – вам от этого будет больно. Брови лучше убрать совсем – и идите на съемку прямо так, без косметики, с утренним лицом – какое есть». Я ее послушалась, брови выщипала, иду на студию – в проходной меня не пускают: никто не узнает. Никакое лицо, я же говорю вам! Так и мама всегда говорила. Зато папа сразу понял, что это лицо актрисы. Он был уверен: «Ты, дочурка, в кино будешь первой павою!»

Так и произошло. Люся могла без всяких комплексов открыть гостю дверь с этим самым «никаким» лицом. Но на самом деле ей и грима не было нужно: она без особых ухищрений в любой момент могла изобразить и неказистое, и смешное, и уродливое, и прекрасное – все что хотела.

И вот с этим «никаким» лицом, но уже с репутацией самой заводной девушки Института кинематографии она влюбилась в студента сценарного факультета Бориса Андроникашвили. И сразу поняла: это ее обещанный папою принц. Он и внешне отвечал всем представлениям о принцах: был выпечен из какого-то другого, более благородного теста и обладал той изысканной тонкостью черт, которой отличались светские герои ее любимых фильмов. Он действительно был аристократ – недаром вскоре сыграл князя Арчила в фильме «Отарова вдова» и был в этой роли более чем органичен. В профиль его вообще нельзя было отличить от красавцев-героев какого-нибудь «Петера» или «Возраста любви». Он был интеллектуал, знаток изящных искусств, его можно было боготворить.

Они сошлись, вода и камень, лед и пламень. Люся потом рассказывала о себе тех лет с великолепной самоиронией – и снова как о гадком утенке, затесавшемся в стаю лебедей:

– У Бориса была родословная – ой-ей! Он сын писателя Бориса Пильняка и Киры Андроникашвили. Пильняк по происхождению обрусевший немец, по фамилии Вогау, он был и главой писательского союза, а потом его по доносу обвинили в шпионаже и расстреляли. А Кира – княжна, замечательная актриса и режиссер, ученица Эйзенштейна. Она родная сестра Наты Вачнадзе, а Ната – это вы, конечно, знаете – знаменитейшая актриса немого кино, она тоже Андроникашвили, а Вачнадзе она по мужу. И вот Кира Андроникашвили как-то приехала в Москву навестить молодых, и я угощала ее кофе. Помните, были такие кофейники: туда всыпаешь, ставишь на огонь, и там трубочка начинает свистеть – якобы готово и пора наливать. Я Кире налила чашечку, она пригубила. Я кофе подогрела, опять налила. Ну не знала я, что такое кофе! У нас в Харькове кофе не пили! Мы и чай не пили – папа говорил: молоко, только молоко! Он был человек деревенский, пил молоко и до старости сохранил все зубы – ни одного кариеса! Молоко. А это все – вода. Но Кира пила этот жидкий, переваренный и пять раз разогретый кофе – и ни слова упрека мне не сказала. Будто и не заметила, что я делаю что-то не то. Вот настоящий аристократизм!

Так рассказывала Люся спустя много лет, когда романтические бредни давно отлетели и над ними можно было только горько посмеиваться. Но крах первой любви долго саднил ей душу – он впервые показал, что жизнь много сложнее, а главное, мусорнее мечты. Идеальные герои водятся только в кино. В жизни они становятся просто людьми, и контраст часто оглушает.

У них уже была дочка Маша. С ней появилась проза быта. Принц к этой прозе не был приспособлен – широкая, открытая для любви грузинская натура. Изменял, конечно, – кто у нас без греха! А для нее, максималистки, это было катастрофой – крушением грез. Измены боготворимого принца Люся считала предательством, и в ее жизни словно вдруг погасили свет. Расстались они по ее инициативе. Но и этот процесс развода ранил ее мелочными, кухонными, какими-то позорно обывательскими, в ее представлении, подробностями: «Все, что ему было нужно, это жилплощадь – полкомнаты в коммуналке! Всех ненавижу, никому не верю, даже тебе боюсь верить», – писала она своей студенческой подруге актрисе Татьяне Бестаевой. Это залитое слезами письмо Бестаева прочитала в телепрограмме «Исповедь» 2011 года, уже посмертной.