Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский

Ты ведь знаешь, я не пишу на бумаге. Я шагаю, и ритмично пишутся, вернее, возникают в памяти фразы. Я помню, где какая фраза возникла. Вероятно, магнитное поле — или чувственное поле мыслящих на свой лад деревьев, среди которых идешь, — или иная электрилизация человеческой толпы влияет на стиль и ритм. Не знаю, что сначала — стиль, идея, герои? Я знаю, что сначала была аптека на углу Серпуховки (запах хлорки), за ней блочные серые дома (масса запахов), потом теплый гудрон, потом скверик с обжимающейся парочкой, бензозаправка и, наконец, прокисший пустырь.

Любая реальность фантастичнее вымысла. Например, 300 000 женщин, изнасилованных за 3 дня в Бангладеше. Мог бы ты сфантазировать такое? Ну, скажем, тысяч 30, ну, 50 — на большее фантазии не хватило б.

Фильм Тарковского „Зеркало“ воспринимают как вымысел или же влияние „Амаркорда“ Феллини.

Я учился с Андреем в одном классе, дружил с ним, играл в футбол, видел его нищее детство — для меня фильм этот документальное детство наше, я обревелся. Для всех он — вымысел, мистика.

Скромная цель искусства — хоть как-то подобать природе. Именно Она, природа, высоко и символично физически соединила самое чистое, высокое („любовь“), с самым „грязным“, „низким“ — т. е. с гигиеническим органом человека.

А могли бы мы, кажется, любить ухом, а очищаться, скажем, посредством пятки?

Поэты и соловьи

поэтому и священны,

как органы очищенья,

а стало быть, и любви.

В „Даме треф“ я пытался сблизить эти два полюса. Но „День поэзии“ напечатал „духовное“, а „Дружба народов“ — „гигиеническое“. Разлучили!

Прислав мне анкету, как прозаику, ты прав. Жанры искусства: поэзия и проза, метисизируются — возникает новая слитная золотая раса, как у людей.

В пастернаковских письмах есть мысль о вечной попытке великих художников создать новую материю стиха, новую форму. Это желание никогда не удовлетворяемо. Но при этом выделяется высочайшая духовная энергия. Так было с Бетховеном, Микеланджело, Гоголем. Так было с Маяковским. Такова речь Василия Блаженного.

Выделяющаяся энергия текста — и есть содержание.

Факт, звук, зацепившиеся два слова — это топор, из которого варят суп. Вот моя торопливая окрошка из твоей анкеты.

Машинистка устала от диктовки.

Твой Андрей.

P. S. Все мои рассказы — лучшие. Все — документальные, только из личного опыта. Возьми мой рассказ „Латышская сага“.

P. P. S. Привет всем золотым калифорнийкам, покатайся за меня на гавайских волнах».

Налево — юг, направо — юг. Рассказ журналиста Владимира Снегирева, участника экспедиции Дмитрия Шпаро на Северный полюс весной 1979 года

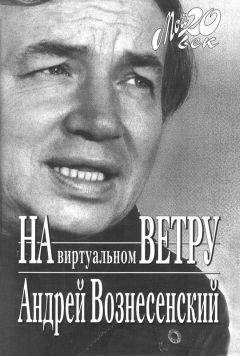

«Мы встретились в вестибюле ЦДЛ четвертого марта 2003 года в начале третьего часа дня. Андрей Андреевич немного задержался и, войдя, рассыпался извинениями. Он был с Зоей в американском посольстве на процедуре выдачи виз. Я изумился: неужели американцы требуют обязательного присутствия даже таких выдающихся лиц, как всемирно известный Вознесенский? „Да, — грустно улыбнулся он. — Исключений ни для кого нет“.

Выглядел он неважно. Шел с трудом, припадая на правую сторону. Говорил, едва шевеля губами, очень тихо, слова еле можно было разобрать. Но был, как и прежде, учтив, доброжелателен и улыбчив. И, как прежде, смотрел на собеседника несколько настороженно. Словно боялся подвоха.

— Где мы поговорим?

— В ресторане. Заодно и пообедаем. Я приглашаю, — уточнил он на западный манер.

Усевшись за стол, мы обменялись автографами: он надписал мне свой сборник, который я купил тут же в вестибюле, дожидаясь Андрея Андреевича. Я поставил автограф на „Рыжем“ (документально-автобиографическая повесть В. Снегирева о временах его работы в Афгане, ставшая данью памяти британскому журналисту Рори Пеку, „рыжему“, прошедшему не одну горячую точку и погибшему в октябре 1993 года в Москве при съемках попытки штурма телецентра Останкино. — И. В.). С некоторым смущением вручил книжку Андрею Андреевичу. Почерк у него стал под стать походке, совсем никудышный, неразборчивые каракули, а не почерк. Др. Влр. Снег. с наил. пож. о сев. Пол… — что-то вроде этого. Хотя и не уверен, может быть, и что-то другое.

Расправившись с пельменями (он заказал с рыбой, я с мясом), мы приступили к беседе.

— Ну, рассказывайте, Андрей Андреевич, как же это вы оказались в один прекрасный день на дальнем севере?

Он придвинул к себе поближе мой диктофон и тихим голосом, почти шепотом, поведал свою историю.

— Какой шел тогда год, семьдесят девятый? Да… Как раз в то время я поучаствовал в сборнике „Метрополь“, чем вызвал гнев высоких начальников. Особенно недоволен был Зимянин (секретарь ЦК КПСС, главный редактор „Правды“. — И. В.). Да и не только он. Писатели на своих собраниях клеймили меня как изменника родины, требовали суровых кар. Чаковский орал: „Мы отнимем у тебя государственную премию!“ Других авторов „Метрополя“ тоже топтали.

— Кстати, а почему? Когда сборник был наконец издан, выяснилось, что он и вправду был безобидным и ничего враждебного для властей не содержал. Вы же не призывали там к свержению советской власти?

— Нет. Но там была другая, непривычная для соцреализма эстетика, именно это власти сочли вызовом, дерзостью. Вася Аксенов подошел ко мне: „Мы делаем подпольный альманах. Совершенно безобидный. Надо, чтобы ты поучаствовал“. Я сразу согласился, дал туда свои стихи, а правильнее сказать — дал им свое имя. Почему власти так разозлились? Незадолго до этого я получил Госпремию и вроде бы по их правилам не должен был ввязываться в подобные истории. Ведь не все согласились участвовать в „Метрополе“, тот же Окуджава отказался, он был членом партии и счел это невозможным.

— А где „Метрополь“ вначале вышел — у нас или „за бугром“?

— У нас отпечатали экземпляров двадцать, потом атташе по культуре американского посольства с диппочтой переправил книжку на Запад, там уже она была опубликована большим тиражом. И тут начались неприятности.

А главным редактором „Комсомолки“ тогда был Валерий Ганичев. Он, зная мое бедственное положение, позвал меня: „Хочешь полететь на полюс?“ — „Ну давай полечу“. И началась эта эпопея. Ганичеву не рекомендовали посылать меня, даже запрещали. Но он настоял на своем. Я быстро собрался, на рейсе „Аэрофлота“ вылетел в Якутию, затем оттуда вы меня взяли на дрейфующую станцию „СП“. Оставался последний отрезок, который предстояло преодолеть на маленьком самолете с лыжными шасси, но тут главному редактору опять позвонил Зимянин: „Вернуть Вознесенского!“ — „Извините, — отвечает Валерий Николаевич. — Поздно, самолет уже в пути“. А мы еще не взлетели.