Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский

Реплика литературного критика товарища Андрея Туркова: «Это плагиат, про то, что „лучшие мужчины — женщины“, уже сказал Евгений Евтушенко!»

Вознесенский, подмигнув Евсеевой, парирует весело: «Ну что же! Правильная мысль Евтушенко…»

Завершение дискуссии тонет в радостном советско-чешском возбуждении. По логике тут должен прозвучать тост: «Ну, за метафору!» Но стенограмма деликатно обрывается.

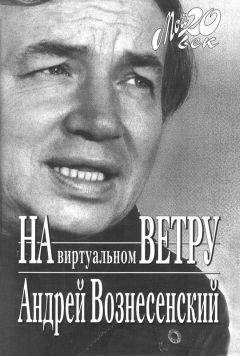

Вознесенскому было тогда двадцать девять, гадания римские, конечно же, не сбылись, прожил Андрей Андреевич до 77 лет. Писать, как Степан Щипачев, так и не научился. Не только как Щипачев. Он вообще умел — только как Вознесенский. К счастью.

Кто-то заметил однажды, глядя на него, трудно болевшего последний десяток лет жизни: он, мол, не был никогда нормальным взрослым человеком, все время жил мальчишкой — и сразу стал вдруг старичком. Но Вознесенский изменился внешне, голос потерял, рука повисла плетью, болезнь отняла все силы, — а свежесть чувств и языка, и мыслей оставалась никакой не стариковской. Как так?

Он и за семьдесят, вспоминая свою оглушившую когда-то многих метафору про «чайку — плавки бога», мог написать задорно и лихо — куда там юношам:

Как палец, парус вылез.

И море — в бигуди.

И чайки смелый вырез

у неба на груди.

Что для Хрущева страшнее всего?

Все маршруты биографии Вознесенского ведут в лабиринты языка. Все подробности его жизни — в его стихах. Он конструировал, как архитектор, и повороты-перекрестки своей жизни, и авангардное свое стихотворчество. Известно, что Валентин Катаев еще в ранних шестидесятых назвал его язык — «депо метафор». В этом футуристическом депо Земля — арбуз, и потому «болтается в авоське меридианов и широт». И «по лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл». И глаза — «безнадежные карие вишни».

Шестидесятые — сумасшедшие годы: маразм крепчал, мир открывался восторженно, вера в идеалы казалась отчаянно свежей. В воздухе шестидесятых было всего вперемешку. Лужники, Политехнический, крамольная Таганка — голова кругом. Лица поэтов, прежде казавшиеся только мраморными, стали мальчишечьими, девчоночьими, живыми! Как ворожил — махал руками, отмеряя перепады интонаций, Вознесенский. И нараспев тянула ноты Ахмадулина. И гипнотическим казался Евтушенко. И трепетали от Рождественского. И млели под Булата Окуджаву. И еще Аксенов, и еще… Их сразу стало много. Потом показалось, что мало, «может быть, четверо». Да и то каждый сам по себе.

Забавный факт. В Госархиве литературы и искусства сохранились записки одного из участников той самой знаменитой встречи главы государства Никиты Хрущева с интеллигенцией 7–8 марта 1963 года — композитора Кара Караева. Тот тихо наблюдал за происходящим, рисовал каракули, царапал себе конспектик, для личного пользования. Композитор, судя по записям, относился к Вознесенскому с явной симпатией, а к его хулителям — очень скептически. Когда же вышел на трибуну молодой поэт и над ним запрыгал мячиком сидевший позади в президиуме Хрущев, Кара Караев записал себе: «Начал, как дурак — „я не член партии“…» Ну то есть, зачем гусей дразнить, соблюдай ритуал — как все умные люди. Кара Караев был прав: в смысле притворства Вознесенский никогда «умником» не был.

После хрущевской истерики Вознесенского неожиданно увез к себе Владимир Солоухин. Земляк, владимирский. Дружеские отношения — при всей несхожести их взглядов на жизнь и на творчество — Вознесенский сохранил с ним до последних дней.

Хотя «патриоты» всегда косились на Вознесенского: западник.

Хотя «западники» всегда косились: патриот.

А он — какой он есть — исповедовался стихами.

Среди тех, кто оказался рядом «после Хрущева», конечно, была она, Оза. Чем дело кончится? А тем, что Озу, Зою Богуславскую, поэт уведет из семьи и, что бы вокруг ни случалось, прожить без нее не сможет сорок с лишним лет.

В архиве футуриста Алексея Крученых сохранится экземпляр поэмы «Оза» с пометками Зои. Например, к девятой части: «Это мне очень нравится». Про те строчки, где — «знаешь, Зоя, теперь без трепа…», «сквозь соломинку белокурую ты дыхание мне дарила…».

Отчего капиллярным сосудикам больно?

Времена «застойные» — это годы брежневского рэпа, рока БГ и «соболезнований несоблазненным». Главное открытие этих лет — не сверхпопулярные «Юнона и Авось», не «Миллион алых роз» Вознесенского. Куда важнее оказался постулат поэта о возникновении чувства на земле: «Человека создал соблазн». Соблазн был — жить безотчетно, не озираясь пугливо по сторонам.

В эти годы случится и ворожба щедринской «Поэтории» — на сцене в такт дышали грудь Вознесенского и грудь самой Людмилы Зыкиной. Хотя, казалось бы, куда поэту с его кондициями.

Шестидесятники оставались (и остаются) любимы «в народе». Что же касается новых поколений поэтов, из них никак не выходило больше никаких плеяд, ярлыки «семидесятников» и «восьмидесятников» не приживались — да и приклеить оказалось не к чему. Зато тогда же поползли и тихие упреки к «успешным» шестидесятникам — за «идеалы», за любое «сотрудничество с властью», за дачи в Переделкине, ну и просто так, «за всё». В девяностых разве что иски не предъявят… А между тем Вознесенский останется человеком, не подписавшим ни одного публичного письма, о котором и вспомнить стыдно. Зато старался помогать — кому надо и кому не надо.

Любовная лирика семидесятых — все пронзительнее, иногда она становится душераздирающе безысходной. «Как божественно жить, как нелепо! / С неба хлопья намокшие шли. / Они были темнее, чем небо, / и светлели на фоне земли…» Загадочно, но вот что: самые откровенные строки у него вдруг наливаются гражданственностью, самая гражданственная лирика — превращается в страшно интимную. И в конечном счете всегда — без лукавства — остается одна любовь и боль: «Россия, я — твой капиллярный сосудик, / мне больно когда — тебе больно, Россия». Хоть триста раз запишите его в космополиты, но это у Вознесенского — от первой строчки до последней.

Его поэзия конца XX — начала XXI столетия остается самой неоцененной. Еще точнее — самой непрочитанной. Он писал, несмотря на болезнь, едва ли не больше обычного. Поклонники оставались по-прежнему, но все сильнее было ощущение неуслышанности. Страной и временем, впавшими в кому. «Ржет вся страна, / потеряв всю страну. / Я ж — только голос…» Собственно время всего лишь оправдывало давнее «чутье» поэта — это еще из шестидесятых: «чую Кучума!», грядущее новое варварство.

Вот, скажем, когда-то приходила новость из Парижа: Андрея Вознесенского назвали самым ярким поэтом столетия. В обычном для новых времен сообщении тоже мелькнуло вдруг его имя. Только контекст другой: колумнистка парижской «Либерасьон» Марсела Якуб вступила в связь с бывшим главой Международного валютного фонда Д. Стросс-Каном, тут же настрочила книжку «Красавица и чудовище», — не забыв известить его, что только ради этого и была вся «любовь». Сообщивший эту новость корреспондент оказался поклонником поэта, вот и застыл он, озадаченный циничной Марселой: как это у А. Вознесенского? — «Но есть порнография духа».