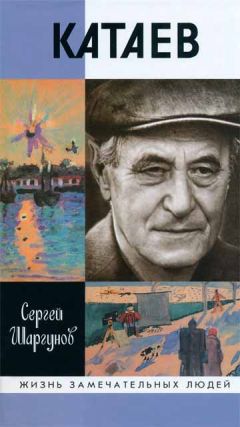

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

Тогдашние первомайские торжества в Одессе изображены в катаевской киноповести «Поэт»: «По улице едет «агитконка», украшенная флагами, лозунгами, плакатами… За конкой бежит народ, мальчишки. Кричат «ура». С конки им отвечают поэты, выкрикивая первомайские лозунги… «Агитконка» останавливается возле площади, посредине которой воздвигнута первомайская арка».

Катаев относился к смене власти как к данности, а к попыткам публично и пылко спорить по поводу установившегося режима — как к самоуничижению наивной интеллигенции; и так вспоминал Бунина на бурном собрании в бывшем Литературно-артистическом обществе, сокращенно называвшемся Литературкой: «Он был наиболее непримирим… Вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол».

(О том же вспоминал Олеша: «На собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и уж, безусловно, казался злым стариком».)

Вот в катаевской подаче — бунинская сторона, резко отрицавшая большевизм: «Наиболее консервативная часть ставила вопрос о самом факте признания Советской власти. Для них вопрос «признавать или не признавать» был вопросом первостепенной важности. Они даже не подозревали, что власть совершенно не нуждается в их признании».

А вот как писал о том же уже сам Бунин в очерке «Волошин»: «Поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!»».

Катаев признавал, что Бунина «могли без всяких разговоров расстрелять и наверное бы расстреляли, если бы не его старинный друг, одесский художник Нилус», который через Луначарского выбил писателю «охранную грамоту».

Катаев был у Буниных в особняке на Княжеской улице, когда к ним заявился отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела, вынужденных уйти ни с чем. Судя по всему, это произошло 8 мая — в этот день Вера Николаевна переживала из-за красноармейцев, которые нагрянули с проверкой: нет ли лишних матрасов. И в этот же день Бунин сообщал о посетившем его Катаеве.

Если Катаев, не имевший никакой «охранной грамоты», и впрямь, как он пишет, то и дело наведывался в красной Одессе к Буниным, несомненно, он рисковал. «Я продолжал его страстно любить».

В том же мае 1919 года он сделал учителю подарок:

Ивану Бунину при посылке ему увеличительного стеклаПримите от меня, учитель,

Сие волшебное стекло,

Дабы, сведя в свою обитель

Животворящее тепло,

Наперекор судьбе упрямой

Минуя «спичечный вопрос»,

От солнца б зажигали прямо

Табак душистых папирос.

В дни революций, и тревоги,

И уравнения в правах

Одни языческие боги

Еще царили в небесах.

Но вот, благодаренье небу,

Настала очередь богам.

Довольно мы служили Фебу,

Пускай же Феб послужит нам.

(Здесь очевидная игра смыслов: Феб, прозвище Аполлона, — это бог поэзии и света.)

Бунин сердится

Бунин был сердит на Катаева. И может быть, в тот майский день устроил ученику заготовленную взбучку.

В дневнике Галины Кузнецовой Иван Алексеевич вспоминал ученика: «Потом, когда он стал большевиком, я ему такие вещи говорил, что он раз сказал: «Я только от вас могу выслушивать подобные вещи»».

Недовольство катаевским «перекрашиванием» приводило Буниных к сомнениям в моральных качествах «Вали», переносилось и на отношение к его творчеству.

В наше время к месту и не к месту приводят следующую цитату из «Окаянных дней» от 8 мая: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки»» — цитата эта, по мысли недоброжелателей, подтверждает чуть ли не врожденный катаевский цинизм. Фраза и правда красноречива и помогает понять тип Катаева, жизнелюба, не стесненного моралью (наблюдения Бунина перекликаются с замечаниями Муромцевой о «жизнеспособности» Алексея Толстого, подчас невероятной в условиях Гражданской войны — «нужно пять тысяч в месяц, и будет пять»). Однако мне видится, что все гораздо сложнее…

По-моему, здесь и желчь Бунина (разлитая по его дневниковой книге), и отчасти любование жадной до жизни молодостью, своего рода животной силой весны, тем более продолжение таково: «Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его». И наконец — в наглых словах Вали можно расслышать и гедонистический вызов, и бесхитростную прямоту, и растерянность от нахлынувших потрясений.

Катаев, безусловно, читавший «Окаянные дни», в «Траве забвенья» пытался оспорить бунинское воспоминание, ответить, изображая, как дорого и качественно был одет наставник. Его ботинки, английские, желтые, на толстой подошве, Катаев припоминал несколько раз. Надо сказать, в то тяжелое время обувь была большой проблемой для нуждающегося молодого человека. Если ботинки рвались — это было подобно катастрофе, на рынке они, называемые тогда «колесами», стоили запредельных денег.

Катаев пытался доказать, что, в сущности, ничего такого не говорил, все было наоборот — Бунин, придирчиво всматриваясь в его юность, придумывал для него циническую роль.

Вообще же, по сути в «Окаянных днях» Бунин цитировал рассказ Катаева «Опыт Кранца», где молодой артист кокаинист Зосин в отчаянии от бедности и отсутствия любви рассуждал сам с собой: «На земле есть только одно настоящее, неоспоримое и истинное счастье — счастье вкусно и много есть, одеваться в лучший и дорогой костюм, обуваться в лучшую и самую дорогую обувь, иметь золотой портсигар, шелковые носки и платки, бумажник красной кожи и столько денег, чтобы можно было исполнить все свои желания и иметь любовницей развратную, доступную и прекрасную женщину Клементьеву».

Бунин совершенно точно хорошо знал этот рассказ, потому что за два месяца до соответствующей записи в «Окаянных днях» Муромцева писала: «На «Среде» Валя Катаев читал свой рассказ о Кранце, Яну второй раз пришлось его прослушать. Ян говорит, что рассказ немного переделан, но в некоторых местах он берет не нужно торжественный тон. Ян боится, что у него способности механические. Народу было немного».

Может быть, торжественный тон, излишняя патетика как раз в этих цинических признаниях? Тут ведь не расчетливость, а безутешный чувственный гимн, жажда благополучия при его отсутствии.

Откуда же у Бунина взялось: «За сто тысяч убью кого угодно»? А вот, пожалуйста, тот же «Опыт Кранца» и тот же артист Зосин: «Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью… У меня нет хорошего костюма, я не могу жить так, как хочу жить, я не могу иметь любовницей балерину Клементьеву потому, что у меня нет денег. Это правда. Это — настоящее. И я его убью… Пятьдесят тысяч… Я должен убить, иначе я ни на что не годен».

Больше того, в «Траве забвенья» Катаев приводил такой диалог, случившийся после того, как он прочитал свой рассказ:

«— Скажите: неужели вы бы смогли — как ваш герой — убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

— Я — нет. Но мой персонаж…

— Неправда! — резко сказал Бунин, почти крикнул: — Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж — это и есть сам писатель».

В сущности, в тот майский день в гостях у Бунина молодой писатель оказался меж двух огней — клянущий его за «шкурничество», озлобленный на большевиков учитель и нагрянувшие красноармейцы.

Возможно, задерганному нападками пришлось вместо оправданий — взять и запальчиво согласиться: да, ищу выгоду, да, спасаю шкуру, хочу не только выжить, но и жить хорошо.

Время такое: не до жиру — быть бы живу, а он вдруг заявляет: и жиру, и жиру тоже хочу. Впрочем, а чего удивительного: смута не только легко казнит, но и возносит, революция открыла множество социальных возможностей, сметая барьеры. Жадность до процветания и славы была свойственна не одному Катаеву, но и всему поколению выскочек — особенно с темпераментного юга России.

Недаром Бунин говорил о «нынешних молодых людях». «Только цинизмом среди них и не пахло, — вспоминая тогдашнюю «творческую молодежь», как бы возражала Бунину в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам. — Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина[16]: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги…» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина». «Здоровые голодные ребята, мы были злы, веселы, раздражительны… — рассказывала Аделина Адалис. — Что скрывать! Нас томили голод, зависть к богатым, хитрые планы пожрать и пошуметь за счет презираемых жертв… Нас томила неимоверная жадность к жизни, порождающая искусство».