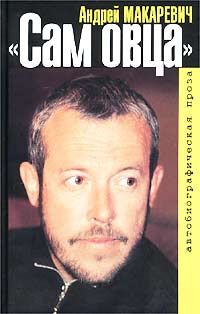

Андрей Макаревич - Сам овца

Ощущение этого позора не покинет меня до последних моих дней. А ведь ерунда вроде бы, правда?

Поразительно, какой неожиданный приступ горя я вдруг испытал, когда у меня родилась сестра. (Я посчитал бы себя моральным уродом, если бы не наблюдал потом то же самое у других детей.) Мне было девять лет, и мы были на даче, и был вечер, и бабушка радостно сообщила мне, что у меня родилась сестренка.

Я как-то не придавал значения маминой беременности, не думал, чем все это кончится.

И убежал на улицу, потрясенный свалившимся на меня несчастьем.

При этом я совершенно не мог объяснить себе причину этого несчастья — я просто чувствовал, что отныне и навсегда родительская любовь принадлежит уже не только мне, а в первую очередь какому-то непонятно откуда взявшемуся неизвестному мне существу. Я впервые чувствовал себя преданным, брошенным во Вселенной и был безутешен.

Еще раз повторяю — голова в этом процессе совершенно не участвовала, все было на уровне абсолютно животных ощущений. Бабушка так и не смогла понять причину моих слез.

Ощущение горя довольно быстро прошло, хотя любви к сестре первые годы я не испытывал.

На первом году ее жизни случилась дикая и необъяснимая история. Я сидел в комнате на диване (мы уже переехали с Волхонки), а мама несла сестру из ванной в спальню и должна была пройти мимо меня. По мере того как она приближалась, я с ужасом понимал, что сейчас подставлю ей ножку. Я ничего не мог сделать — как будто дьявол двигал моей ногой. Мама споткнулась, полетела вперед и только чудом не упала. Как же меня отлупили! А я был счастлив, что опять могу сам командовать своими ногами и что все удачно обошлось. Очень хорошо помню это ощущение внезапно вселившегося беса и полной своей беспомощности.

Кстати, по поводу бесов и ангелов. Не так давно ко мне в гости приехал из Америки замечательный писатель и добрый мой товарищ Юз Алешковский.

По случаю его приезда мы решили устроить праздник и поехали на рынок. Юз обожает ходить по рынку, и я тоже, так что вдвоем мы уже получали как бы четверное удовольствие. Мы не спеша, обсуждая, что и как мы будем готовить, выбрали и купили мяса, зелени, приправ, молодой картошки, загрузили все это в мой джип и выехали с рынка. Настроение было превосходное, и, выруливая на Дорогомиловку, я произнес что-то восторженное насчет того, как все здорово, и какая дивная погода, и как мы сейчас замечательно все сделаем, и придут друзья, и выпьем, как люди.

С этими последними словами я и въехал в зад одиноко стоящего на светофоре «Жигуленка».

Улица была пуста, скорость моя близка к пешеходной, и объяснить произошедшее чем либо, кроме вмешательства потусторонних сил, я не могу. От слабого удара джип мой не пострадал, но «Жигули» распались на части, как в фильме «Братья Блюз», и открылся крепко держащийся за руль потрясенный их водитель. И он, и «Жигули» его были сильно немолоды, и понятно было, что это первый и последний автомобиль в его жизни.

После того как мы все опомнились, утешили хозяина «Жигулей», пообещав ему склеить его машину на лучшей станции, и отъехали с места катастрофы, Юз посмотрел на меня очень серьезно и сказал: «Запомни, мудило: ангелы слышат мысли, а бесы — слова. Поэтому о хорошем достаточно подумать, трендеть необязательно».

Изо всех сил стараюсь с тех пор так и поступать — никак не научусь.

Мой отец не был диссидентом. Я даже не могу сказать, что он был антисоветчиком. В коммунистическую партию он вступил задолго до моего рождения, и вполне по убеждению, и даже одно время был членом партбюро Архитектурного института, в котором преподавал. Из партбюро его, правда, попросили — на закрытых партсобраниях он тосковал и развлекал себя тем, что рисовал шаржи на прочих заседающих — а шаржи он рисовал гениально. Обычно после собрания выходила стенгазета, где эти шаржи и вывешивались…

Архитектурный институт был очень демократичным заведением. Несмотря на это, однажды секретарю партбюро не понравился шарж. Отца попросили, а заодно и закрыли стенгазету.

Я вообще не понимаю, как эти вольности могли терпеть какое-то время. Советская власть не переносила проявлений чувства юмора, а в особенности — насмешек над собой.

Удивительное дело! Почему тоталитарный режим не терпит улыбки? Ведь именно это его в конце концов и губит. Мне всегда казалось, что если бы твердокаменные наши вожди позволяли хоть чуть-чуть улыбаться и иногда чуть-чуть улыбались сами, их режим мог бы продержаться дольше. Власть сохраняла железобетонное выражение лица, а к людям искусства испытывала глухое и мрачное недоверие.

А поскольку с этой средой нельзя было совсем уже не общаться, то выбирался один Главный Художник в каждом направлении — в живописи, скульптуре, литературе, музыке, и через них власть общалась (в одностороннем порядке, разумеется) со всей остальной творческой интеллигенцией. (Сегодня, кстати, ничего в этом плане не изменилось, во всяком случае в скульптуре и живописи — не буду называть фамилий, ладно?)

У нас в доме лежала большая и яркая книга — «Польский плакат». Отец и привез ее из Польши — у нас такое даже в дружественном польском исполнении не дозволялось. Я обожал эту книгу рассматривать вместе с отцом. Плакаты были разные — кино, театральные, социальные и даже политические. Но все они поражали изобретательностью идей, условностью исполнения и — улыбкой. Они были живые.

А у нас страна была залеплена чудовищными рабочими и колхозницами с яростными взглядами и слоноподобными руками, из которых торчали транспаранты, хлебные колосья и прочие плоды труда. (Я уж не говорю про портреты обоих Ильичей — какой пласт изобразительной культуры ушел в прошлое!)

Недавно в какой-то хронике я увидел Москву семидесятых, уделанную всем этим, и как же стало тоскливо! Юмор же сводился к борьбе с недостатками. Недостатки в основном были зарубежного свойства, и тогда юмор назывался сатирой.

Придворный карикатурист Бор. Ефимов рисовал скрюченных капиталистов, державших в когтистых лапках то мешок с надписью «100000000», то атомную бомбу, похожую на дыню. Из оскаленных их ртов вместе со слюнями вылетали слова «ложь», «клевета», «холодная война» и «реванш». Тут же, на карикатуре, присутствовала широченная красная ручища, либо сжатая в кулак, либо с указующим перстом — прочь, мол, с картинки, то есть с нашего земного шара. Это было не смешно.

Аркадий Райкин в жутких масках то бюрократа, то склочника, то бракодела боролся с недостатками внутренними — и это был предел дозволенного смеха. (Когда он снял маску и попытался делать то же самое с человеческим лицом, у него тут же начались проблемы.)

![Андре Бьёрке - Паршивая овца [Мертвецы выходят на берег.Министр и смерть. Паршивая овца]](/uploads/posts/books/13678/13678.jpg)