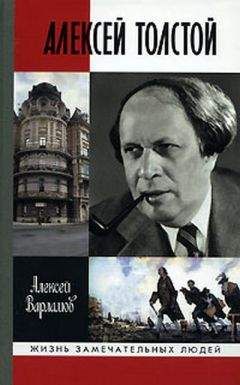

Алексей Варламов - Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом

«Да, Вы будете один. Приучайтесь гореть свечой, которую воры забыли, спускаясь в подвал, — и которая пышет, и мигает, и оплывает на каменном приступке, и на одни зигзаги только и светит — мыши, да и то, может быть, аполлоновски-призрачной. Вам суждена, может быть, по крайней мере на ближайшие годы, роль малоблагодарная». Алексей Толстой будет присутствовать на свадьбе Ахматовой и Гумилева в апреле 1910 года, а в 1912-м вместе с Волошиным примется за пьесу, где будут выведены Ахматова и Гумилев, она в образе — «честолюбивой, холодной, бессердечной и бисексуальной “роковой женщины”», он — «бегающего по сцене в охотничьих сапогах, размахивающего пистолетами, раздающего вызовы на дуэль провербиального ревнивца, мечущегося по Петербургу в поисках своей вечно сбегающей с другими жены»1. С Гумилевым Волошин встретится в 1921 году в Крыму, они протянут друг другу руки и недолго неловко поговорят. Ахматовой не будет в Коктебеле никогда, с Цветаевой ее встреча в Москве окажется довольно холодной, а с Алексеем Толстым ее пути еще не раз пересекутся и она назовет его злодеем. Самому Алексею Толстому доведется не только услышать мокрый звук пощечины еще одного великого поэта ХХ века, но и почувствовать ее на своем лице.

Глава пятая

Путь к прозе

«Жаль будет, если Алексей Толстой окажется лишь временным гостем в поэзии, если романист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта, как это часто случается с беллетристами», — писал в рецензии на книгу стихов «За синими реками» Волошин.

И тем не менее произошло именно то, чего Волошин опасался: в поэзии Толстой оказался гостем. Он, правда, писал своему другу в марте 1910 года: «Теперь я так отрешен от поэзии, что стал понимать настоящую ее красоту, таинственную грусть, которой так мало в современной поэзии подбрюсовского толка», — но это уже было прощание с «цехом поэтов», это был голос человека, расстающегося со стихами, как расстается человек с каким-то очень важным, но конечным периодом своей жизни. Отсюда и критический настрой по отношению к тому, что еще совсем недавно влекло его: «Здесь у нас еще пуще все мыкаются высуня языки по гостям и вечерам. В Академии читал Андрей Белый, но я его не слушал — очень хитро и, кажется мне, он касается заповедных вещей, поэтам которых слушать не следует… В голове окурки, а на душе кошки».

Впрочем, по иронии судьбы в дальнейшем Толстой именно Волошина считал виновником своего расставания с поэзией и обращения к прозе: «1908 год я прожил в Париже, где дружба с Максимилианом Волошиным привела меня в кружок символистов. В 1909 году, в Коктебеле, слушая переводы с Анри де Ренье Мак. Волошина, я почувствовал (в тот вечер) в себе возможность писать прозу. Тогда же я написал подряд в три дня три маленьких рассказа, полуфантастических из XVIII века. Таково начало моего писания прозы».

Проза, к которой обратился наш герой, обыкновенно считается искусством более низкого порядка, не требующим специального ухода. Во всяком случае в недолгие года Серебряного века это было именно так. И если можно представить себе Академию стиха или «Цех поэтов», то вообразить то же самое по отношению к прозе довольно сложно. Русская проза начала века не выражала себя через направления, манифесты, она одевалась и вела себя куда скромнее, но это не значит, что к ней предъявлялись менее строгие требования. Толстому нужно было найти в прозе, как и в поэзии, свой голос и свою тему.

Если самая первая прозаическая книга Алексея Толстого «Сорочьи сказки» напоминала его стихи и темой, и образами (о ней хорошо сказано у Бунина: «Я редактировал тогда беллетристику в журнале “Северное сияние”, который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне (“граф Алексей Толстой”) и предложил для напечатания свою рукопись под названием “Сорочьи сказки”, ряд коротеньких и очень ловко сделанных “в русском стиле”, бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то свободой, непринужденностью, которой всегда отличались все писания Толстого…»), то очень скоро Толстой понял, что на этих «пустяках» далеко не уедешь, и Бунин, хотя и свысока отзывался о молодом Толстом, был прав, утверждая: «…с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств».

Толстой в этом смысле был далек от того высокого, трагического понимания роли художника, посредника между Богом и людьми, пророка, какое предлагали символисты, и возможно, это еще одна причина, заставившая его оставить поэзию. Он был профессионал, можно сказать литературный делец (если не вкладывать в эти определения оскорбительный смысл), он не считал себя пером в руках Бога и не был орудием языка. Его писательское кредо очень точно изложил впоследствии с его слов пасынок писателя Федор Крандиевский: «Отчим посмеивался над писателями и поэтами, которые могут писать лишь в минуты «вдохновения». Это удел дилетантов. Писательство — это профессия. Писатель не должен ждать, когда вдохновение сойдет на него. Он должен уметь управлять «вдохновением», вызывая его, когда это ему нужно…»

Точно так же он хорошо понимал и чувствовал, что пойдет на русском, а потом и советском журнально-книжном рынке. В 1910-е годы Толстой принялся писать о том крае, в котором родился, и тех людях, что его окружали. Именно они, герои первых глав этой книги — Тургеневы, Баговуты, Толстые, Бостромы — стали персонажами его художественных произведений. «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых… Это была художественная находка».

Под его пером эти люди превращались в еще более ярких и самобытных персонажей, нежели были на самом деле. Он их лепил, он писал их так, что мы можем их увидеть, услышать, почувствовать, человеческая плоть просвечивала сквозь его страницы. Особенность этой прозы заключалась в том, что Толстой ощущал себя не просто певцом, но последним летописцем и даже могильщиком этого мира, однако печали такая роль у него не вызывала. Этот жизнелюбивый человек писал о вымирании дворянства. Схожий мотив можно найти и у Бунина в «Суходоле» или «Деревне», и у Чехова в «Вишневом саде», но Толстой грубее и насмешливее обоих. Чехов мог назвать свою последнюю пьесу комедией, но смешного в ней не так уж много; для Бунина уходящее дворянство — и вовсе свое, кровное, он пишет с болью о его судьбе; а Толстому, по большому счету, не жалко и не больно (вот, к слову сказать, еще одна причина, по которой Бунин мог так недоверчиво относиться к графству Толстого: был бы настоящий граф, иначе писал бы), ему смешно и, быть может, даже чуть-чуть злорадно.