Ирэн Фрэн - Клеопатра

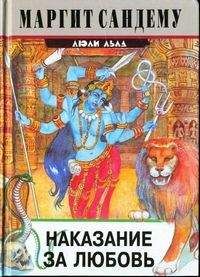

Царица недолго тешит себя этой химерой: еще никто, насколько она знает, не осмеливался обогнуть Африку; а в конце пути, помимо знаменитых рудников, о которых говорили Цезарь и Антоний, ее ждут холод и варвары — тогда как Индия обещает столько великолепных, осязаемых чудес, влекущих, как шелка… Кроме того, моряки и погонщики караванов, прибывающие с дальнего Востока (а их в Золотом городе становится все больше), уверяют, будто в Индии до сих пор имеют хождение монеты, которые Александр чеканил во время своего похода, — даже в тех местах, куда не ступала его нога; и будто там можно найти целые долины, жители которых упорно продолжают говорить по-гречески, жить, поклоняться богам и почитать своих умерших в соответствии с греческими обычаями.

Так стоит ли сомневаться, бояться покинуть то, что до сих пор составляло всю ее жизнь, — Нил, Фарос, храмы, мраморные дворцы? Александр, тот никогда не колебался: разве в двадцать лет он не повернулся спиной к своей родине, чтобы отправиться на завоевание мира? Он никогда больше не увидел места своего детства, но и никогда не плакал, вспоминая дворец в Пелле, дикие равнины, где учился скакать верхом; он управлял всей Вселенной — вплоть до неведомых оазисов, городов, издавна защищенных внушаемым ими страхом, базаров на перекрестках дорог, где под лишенными влаги небесами развеваются знамена с адскими иероглифами. И умер в Вавилоне, ни о чем не жалея.

Величие, дерзость, мужество: только такой ответ следует давать жизни, обладающей слишком скудным воображением, и глупой судьбе.

И все же: пока животные и люди, надрываясь, тащат первые клети с судами через каменистую пустыню, думает ли царица об Антонии, который, в песках Паретония, продолжает ждать прибытия своих последних четырех легионов? Мы этого не знаем; может быть, она разделяет мнение сопровождающих конвой погонщиков караванов, которые часто повторяют старое присловье: «Жизнь человека подобна дороге; там, где один кончает свой путь, другой готовится его начать…»

* * *А боги, кажется, вновь ей улыбнулись: на Самосе Октавиан получает отчаянное послание Агриппы. Вновь вспыхнули волнения, более сильные, чем когда-либо прежде, они охватили всю Италию. Ни тяжелая длань самого адмирала, ни изворотливость Мецената не могут утихомирить плебеев и солдат, которые не желают ничего слушать, не отступаются от своего: они голодают, требуют хлеба; и если император, вместо того чтобы приехать и принять какие-то меры, задержится на Востоке, они ввергнут всю страну в огонь и кровавый хаос.

Октавиан, ужасно раздосадованный, вынужден прервать свое победоносное турне, отказаться от египетских сокровищ и, хотя его выворачивает наизнанку при одном виде корабля, спешно отплыть в Италию, причем в самое неблагоприятное время — когда море закрыто для навигации.

Это дает Клеопатре большой выигрыш во времени; и, поскольку часть ее флота уже стоит на якоре в Красном море, она начинает собирать свое золото. Не только ее личные запасы, но и запасы храмов и даже, как говорят, предметы погребальной утвари, которые уже много веков хранятся в гробницах Птолемеев.

Делает ли она это втайне? Мы не знаем. Известно лишь, что по прибытии в Брундизий Октавиан, как если бы у него не осталось даже мелочи, чтобы успокоить ярость своих солдат, просит их набраться терпения и торжественно клянется, что расплатится с ними золотом Египтянки. В первый же день открытия навигации, обещает император, он отправится на Восток и так быстро, как только сможет, приберет к рукам ее сокровища.

* * *А Антоний все еще находится в Паретонии, ждет прибытия своих легионов. Он направил уже нескольких эмиссаров к их командующему, Скарпу; но гонцы пока не вернулись.

Чтобы убить время (и, несомненно, чтобы унять растущее беспокойство), он целыми днями гуляет по пескам, в сопровождении только двух друзей: некоего римлянина, Луцилия[115], и греческого ритора по имени Аристократ.

Судя по тому, как Плутарх излагает этот эпизод, какие термины употребляет, можно предположить, что Антония не тяготило внезапное одиночество, что он даже воспринимал его как желанную передышку. Однако историк не скрывает того факта, что полководец жил тогда в полной изоляции; и даже не боится вставить в свой рассказ об этом странном периоде жизни Антония ненавистное грекам слово έρημία («уединенность, покинутость»).

Древние боялись одиночества, считали его наихудшим из страданий, полагали, что оно опустошает душу, является крайней формой заброшенности, чуть ли не прообразом смерти; и это понятно, потому что весь мир человека той эпохи конструировался на основе спасительной силы группы — города, армии, коллективов, организованных по возрастному принципу, обществ взаимопомощи или религиозных братств (примером последних вдохновлялись, кстати, и «неподражаемые»).

Потому ли Антоний находил облегчение в одиночестве, что отличался от своих современников? Плутарх этого не утверждает; напротив, он, хоть и не прямо, объясняет возникшее у римлянина ощущение передышки другой причиной: Антоний в это время избавился от постоянного контроля со стороны агентов Клеопатры. Очевидно, Алекса уже не состоял в его свите (хотя до того десять лет подряд не отставал от него ни на шаг и даже во время прорыва актийской блокады умудрился оказаться с ним на одном корабле); да и Тимаген куда-то исчез.

Понял ли наконец Антоний, когда плыл к берегам Африки и так долго находился в прострации, что его неразрывная связь с Клеопатрой обусловлена не только судьбой, но и усилиями самой царицы, действовавшей через своих приспешников? Все как будто на это указывает; в момент расставания с царицей Антоний (по всей видимости, под воздействием того же импульсивного порыва) прогнал от себя и всех этих надоедливых советчиков, наполовину философов, наполовину шпионов, от которых его римские друзья уже многие годы его предостерегали.

И тем не менее форма, которую Антоний придал своему ожиданию, — эти долгие блуждания по пескам — не предвещала ничего хорошего, хотя внешне казалась выражением безмятежности духа. Прогуливаясь вдоль пляжей, уже обдуваемых резкими осенними ветрами, беседовал ли он со своими двумя друзьями о тщете человеческих чаяний, о непостоянстве вчерашних союзников, которые, как он теперь узнавал, переходили на сторону врага? Или, как на борту своего судна, он замкнулся в молчании? Плутарх по этому поводу ничего определенного не говорит; зато подчеркивает, что прогулки Антония не преследовали никакой конкретной цели, — так что у нас есть основания полагать, что если он и вышел из своей прострации, то все равно был погружен в меланхолию; а друзья, скорее всего, сопровождали его в этих странных блужданиях просто потому, что боялись, как бы он не наложил на себя руки.