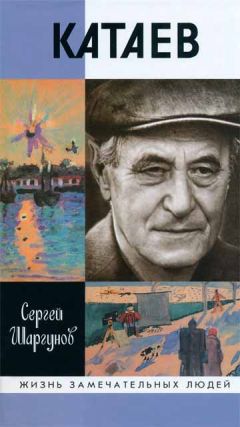

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

«Они» не смолчали, что было логично при подобной полемике. В журнале «Огонек» (1969, № 30) группа писателей-почвенников выступила с отповедью отделу критики «Нового мира» и лично Дементьеву, который при Сталине обвинял в антипатриотизме ««южную» одесскую группу литераторов», а теперь «не упускает случая поиздеваться над всем, что связано с любовью к отчим местам». Подписанты отмечали, что «В. Чалмаев приводит слова В. Розанова, не упоминая его фамилии. А. Дементьев не поленился установить имя цитируемого автора и название его труда…», и напоминали: в самом же «Новом мире» в «Кубике» Катаева «Розанов цитируется с откровенной симпатией».

Принято утверждать: письмо в «Огоньке» было «доносом» на «Новый мир» и подготавливало устранение Твардовского — справедливости ради, это был ответный выстрел…

Да и «новомирцы» следом дали залп по «Огоньку», быстро сверстав в своем журнале редакционную реплику, письменно поддержанную главой Союза писателей Константином Фединым и одобренную Главлитом…

…Закончим справочное отступление, вернемся к «Кубику».

Разгадать «идеологическую чуждость» повести было не так уж и сложно. 18 июня 1969 года в «Литературной газете» появилась статья критика Нины Денисовой «Необычайные метаморфозы в трех измерениях».

Для начала она, словно в каком-нибудь 1930-м какой-нибудь Машбиц-Веров, поставила в вину писателю поэтизацию роскоши: «Тяга к «чуду» необорима, и, как символ ее, возникает на страницах «Кубика» мрачно-торжественный, но вместе с тем словно бы и зовущий, прямо-таки неотразимо притягательный образ игорного дома в Монте-Карло… Но ведь не для того же, воскликнет, пожалуй, иной читатель, понадобилось В. Катаеву продемонстрировать весь блеск своего мастерства, чтобы утвердить правомерность способа существования Месье и Мадам или агрессивность Кубика?!» Собственно, это и восклицание самой Денисовой, выводящей мовиста на чистую воду. Финальной фразой рецензент объявляла «Кубик» — демонстрацией «мастерства, не одушевленного истинным жизненным содержанием».

11 июля 1969 года в «Литературной России» в статье «Но зачем?..» писатель и критик Вера Смирнова судила еще жестче. «Когда игрою во всевозможные «кубики» занимается юноша, который ищет и не знает, что сказать и как, — это понятно, как болезнь роста. Но в данном случае…» В данном случае Смирнова разглядела матерого недруга: «Почему-то, когда читаешь «Кубик», все время теряешь ощущение, что перед тобой творение советского человека и коммуниста… И не странно ли читать, что автор говорит про Месье — капиталиста и эмигранта: «Ведь, в сущности, он и был я»… Какое далеко ведущее уподобление!»

А вот Чуковский 17 июня 1969 года, за четыре месяца до смерти, в письме Катаеву называл части, составляющие повесть, «чистейшей классикой»: «Есть люди, для коих «Кубик» — мозаика самодовлеющих образов. Для меня это вещь монолитная, в ней каждая строка подчинена единой лирической теме… У «Кубика», как и полагается новаторской вещи, есть множество ярых врагов… Признавая высокое качество отдельных страниц, они свирепо возражают против образов, которые «ничему не учат и никуда не ведут». Этим сектантам я напоминаю, что некий Чуковский сказал в своей книжке «О Чехове»: «Всякий художественный образ, впервые подмеченный, свежий, есть благодеяние само по себе, ибо своей новизной разрушает дотла наше инертное, тусклое, закостенелое, привычное восприятие жизни…» Вся вещь так виртуозно-пластична, что после нее всякая (даже добротная)… проза кажется бревенчатой, громоздкой, многословной и немощной».

Катаев замолчал на несколько лет — он писал новую большую книгу.

«Ханжа, климактерик, подагрик»

В 1971 году Евтушенко составил письмо на имя Брежнева с давней идеей нового литературного журнала. Его вызвали в ЦК, где завотделом культуры Василий Шауро сообщил: «Мастерская» одобрена. Однако и Катаев, и Вознесенский с Аксеновым теперь разговаривали с ним холодно. Их оскорбило, что он пишет письма главе государства за их спинами. Они решили, что амбициозный «Евтух» хочет подмять издание под себя.

Катаев был мрачен:

— Кто вам поручал обращаться к генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?

Как рассказал мне Евтушенко, Катаев бросил ему: «Вы Михалков нового пошиба! Поставить нас в тень и захватить власть в журнале!»

Вскоре Евтушенко отправился к новому первому секретарю Союза писателей Георгию Маркову.

— Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя? За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич Вознесенский…

Марков иронично подвинул бумагу с машинописным текстом: «Мы, нижеподписавшиеся, не имеем отношения к инициативе Е. А. Евтушенко» и подписями Катаева, Аксенова и Вознесенского.

Дома Евтушенко лег к стене лицом и ничего не мог произнести… План, уже подписанный Леонидом Ильичом, пошел прахом.

Волк-учитель, даром, что древний, злой нюх не терял, да и волчата давно уже подросли.

Тогда-то Евтушенко сочинил басню «Волчий суд»:

Однажды три волка

по правилам волчьего толка

на общем собранье

судили четвертого волка

за то, что задрал он, мальчишка,

без их позволенья

и к ним приволок, увязая в сугробах,

оленя.

Олень был бы сладок,

но их самолюбье задело,

что кто-то из стаи

один совершил это дело.

Для стаи, где зависть —

как будто бы шерсть на загривках густая,

всегда оскорбленье —

победа без помощи стаи.

У главного волка,

матерого хама, пахана,

угрюмая злоба

морщинами лоб пропахала.

Забыв, что олень был для стаи

нежданный подарок,

он вдруг возмутился,

ханжа[149], климактерик, подагрик.

Талантливый хищник,

удачи чужой он не вынес.

Взрычал прокурорски,

играя в святую невинность…

«Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с «некоторыми ровесниками». Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было», — писал поэт и критик Илья Фаликов.

Фаликов называет «публичным обменом любезностями» написанную тогда же «Песню акына» Вознесенского:

И пусть мой напарник певчий,

Забыв, что мы сила вдвоем,

Меня, побледнев от соперничества,

Прирежет за общим столом.

Александр Гладков 5 ноября 1971 года писал в дневнике: «Лева [Левицкий] рассказал о том, как Катаев, Аксенов и Вознесенский написали письмо в ЦК, дезавуирующее Евтушенко, который предлагал их в редколлегию нового журнала».

«Мы сидели втроем с Аксеновым и Гладилиным в «пестром зале» Дома литераторов, — вспоминал писатель Аркадий Арканов, — появился Евтушенко в крайне возбужденном состоянии (видимо, хлопнул пару фужеров шампанского) и закричал на весь зал: «Слушайте все! Вот сидят Аксенов и Гладилин, это павлики морозовы! Вы предатели! Вы антисоветски настроенные элементы!»».

«Еще мерещился образ нового журнала, юнее «Юности», — писал Аксенов, — некая гулкая лестница с эхом новых метафор; процесс разъединения, однако, шел все ускоряющимся темпом, и лестница в конце концов была просто облевана».

«Разбитая жизнь»

«Гулял по Переделкину, вспоминал разные события своей жизни и решил написать их в той последовательности, в какой они приходили мне на память…» — объяснял Катаев возникновение новой вещи.

Детская писательница Мария Прилежаева в 1972 году в «Литературной газете» приводила свой разговор с Катаевым о книге «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».

«— Роман будет переписываться заново от первой до последней страницы. Триста с лишним страниц.

— Вы пишете от руки?

— Только. Потом переписываю. Исправляю. Дорабатываю. Второй раз переписываю обязательно. Иногда трижды. А то и больше».

Роман вышел в 1972 году в «Новом мире» (№ 7–8) — «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Около трехсот новелл — эпизодов из детства, рассказ о себе маленьком, адресованный любимой внучке.

Многие не понимали названия, считали кокетством. Но Катаев (поздний целиком) про это — бесконечные поражения в борьбе с беспощадным временем.

И все же остается воскрешение испарившегося прошлого: чем оно удаленнее и чем ярче восстановлено, тем злее поединок, тем острее надежда хоть в чем-то сохраниться…

«Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» — сказочная книжка из катаевского детства с рыцарем или королем на обложке. Может быть, его рог поможет собрать осколки и склеить «византийскую мозаику»?

Валентин Петрович постоянно возвращался к детству. Уже в 1918-м, как говорится, едва оперившись, он дал жанровое определение «Из воспоминаний детства» рассказу «Святки у покойников», напечатанному в журнале «Весь мир». Во взрослом «Времени, вперед!» один из наиболее частых эпитетов — «детский». Даже сказки как будто сочинял для себя. Предположу, что самые трогательные сцены в любой его недетской книге связаны с детством. Чего стоит, например, в повести о Ленине визит к одесскому доктору Дюбуше, когда после неудачного вязания стальной крючок попал маленькому Вале в указательный палец.