Иван Твардовский - Родина и чужбина

— Моя жена иногда упрекала меня за то, что в нашей жизни для меня было самым главным — партия. На втором месте — служба. На третьем — семья. А жена говорила, что были бы мы счастливы, если бы было все наоборот: семья, служба, партия.

Значит, моя последняя встреча с Ильей Паромонычем была, когда он провожал шестнадцатый год в заключении. Один глаз у него был с большим отеком, и я спросил, с чем это связано. Он ответил:

— Авитаминоз, цинга.

Простились. Было видно, что удержал он слезу только волей — военный он был.

Из порта Эгвекинот вышли 24 ноября 1952 года. Место в каюте мне было действительно предоставлено старпомом Чуйко. Капитан тогда был в отпуске, а поэтому он был главным человеком на судне. Нa память ему я изготовил там же, на судне, пряжку для ремня. Ничего лучшего не мог: с собой у меня не было инструмента — оставил ученику.

До Петропавловска-Камчатского шли девять суток. Здесь по какой-то причине стояли столько же на рейде. Во Владивосток пришли числа 20 декабря. Потом поезд, пересадка на станции Угольная, потом суток шесть ехали до Новосибирска. Снова пересадка. Ждали три дня. В Свердловске побывал в ЦУМе. Товаров было много, и я купил платье жене. И вот еду пригородным в Нижний Тагил. Телеграмму давал из Новосибирска, надеялся, что Маша встретит. Смотрел, искал. Нет, не встретила… Прошел по перрону туда-сюда, попался на глаза ларек: вина, всякая всячина из продуктов. Удивился обилию. И никакой очереди. Купил две бутылки шампанского, вышел на привокзальную площадь. Адрес я знал, но все изменилось за двенадцать с половиной лет, и уже не знал, "где эта улица, где этот дом". Взял такси.

— Карла Маркса, девяносто пять, — говорю таксисту. А он:

— Смеетесь? Это же вот, рядом!

— Нет, добрый ты человек, услужи, подвези к подъезду, какая тебе разница? Я же за все плачу!

Правда, минуты две ехали. Но у меня же были и вещи, так что такси было к делу.

О том уж не знаю, как и писать, когда поднимался на третий этаж и остановился у двери квартиры номер двадцать два. Я услышал, как жильцы квартиры вели разговор:

— Телеграмма послана из Новосибирска, а на каком поезде он приедет в Нижний Тагил, угадать трудно. Боюсь, что не встречу, потому и не иду к поезду.

По голосу я узнал, что это говорила жена. Я постучал и услышал:

— Да-да! Пожалуйста!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

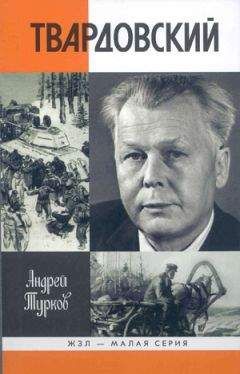

Вместе с женой я ехал в Смоленск проведать своих. В Москве пытался связаться с Александром Трифоновичем, но это мне не удалось.

Вот что он писал мне:

Москва, 4.02.53

Дорогой брат Иван!

Поздравляю тебя с возвращением домой.

Очень жаль, что ты, будучи проездом в Москве, не смог связаться со мной. Но это одно дело, другое — странно, что ты не нашел нужным написать мне о своей судьбе, о своем возвращении. Ведь я просто-напросто не знаю, а только догадываюсь, где ты был. В таких делах отмалчиваться не годится, если ты хочешь поддерживать со мной связь.

Напиши подробно и правдиво обо всем, начиная с того момента, как мы, твои близкие, были уведомлены о твоей гибели. Я должен знать все относительно своих братьев. Не торопясь, спокойно сделай это.

Как ты устроился, где работаешь? Привет твоей жене.

А.Твардовский

Получив это письмо, я, конечно, не мог не написать брату о своей судьбе. Я сделал это, как он и советовал, — не спеша, правдиво и по возможности подробно. Однако переписка между нами не установилась.

Примерно через год, когда я вновь приезжал в Смоленск, на обратном пути к себе на Урал я дал Александру Трифоновичу телеграмму. Я не очень был уверен, что он встретит меня, но в момент остановки поезда на Белорусском вокзале я посмотрел из окна вагона. Брат был точно возле указанного в телеграмме вагона. Эта встреча была первой после пятнадцати лет разлуки.

Со мной была жена Мария Васильевна, с которой он однажды встречался в Нижнем Тагиле во время поездки по Уралу в 1948 году. Но, правда, уже забыл ее имя, осведомился: — Простите, я не помню, как вас звать.

Вокзальная встреча не совсем удобна для свободной беседы, нужно было где-то пристроиться, присесть. Я догадывался, что пригласить к себе он не попытается, да вполне возможно, что и времени нет, а нам так или иначе надо к поезду с Казанского вокзала, и я предложил переехать туда. Александр Трифонович согласился, и я взял такси. Мы быстро оформили билеты, время еще было, и нам ничего не оставалось, как посидеть в ресторане.

Мы сидели за столом, и я видел и чувствовал его сосредоточенный на мне взгляд — сосредоточенный с тем именно вниманием, когда хотят понять внутренний мир близкого человека, с которым много лет не виделись. Я знал, что он человек выпивающий, не удивился, что он наотрез отказался от спиртного, объяснив, что предстоит быть на каком-то приеме: нельзя. Я не мог что-либо заподозрить в этом: каких только встреч не могло быть у него. Меня же он угощал чем-то высокоградусным, отказываться я не имел причин: приема мне не предстояло. К тому же мне казалось, что брат хотел слышать более откровенный мой рассказ.

Судя по вопросам, которые он вставлял по ходу беседы, я понимал, что его интересовало мое настроение, мой взгляд на оставшуюся часть жизни, то есть сохранилась ли во мне надежда на человеческую радость, не озлобился ли я, не ушел ли в себя, не чувствую ли неудовлетворенность обстановкой на работе и еще, и еще в этом роде. Что тут мог я ответить? Конечно, я понимал, что утрата невосполнима, — мне было уже сорок. Да и не только же возраст сидел во мне тяжким грузом, была и другая сторона осложнений, социальная, например. Как бы хорошо я ни работал, все равно я чувствовал, что отношение ко мне более чем прохладное, осторожное, что хвалить меня стараются как можно тише.

Однако я не был исключением. Людей схожей судьбы я встречал немало, и это как-то уменьшало горечь. И надо признать, что подавляющее большинство этих людей находили в себе волю и способность становиться редкостными мастерами тех или иных полезных и нужных дел, а стало быть, им была доступна и радость успеха. Я рассказал брату, что годы лишений и ограниченных возможностей не смогли парализовать природные данные и силу воли. Я овладел мастерством модельного дела, резьбы по дереву и кости, ваяния настольных миниатюр, успел стать краснодеревщиком, изучить два иностранных языка.

Допускаю, что Александр Трифонович и усомнился кое в чем из моих слов, потому что продолжал смотреть изучающим взглядом, промолчал, не удивился. На этом наша встреча и закончилась. Он извинился, сказал, что, к сожалению, не может продолжить беседу, что, дескать, очень много дел. Упомянул, между прочим, о каких-то неприятностях в его редакторских делах (видимо, речь шла о статье Померанцева "Об искренности советского писателя", опубликованной "Новым миром"). Переписка наша опять прервалась на целый год, и, пожалуй, только потому, что я не хотел назойливо напоминать о себе, считаясь с тем, что мои письма не могут представлять большого интереса, а все же отнимут у брата, может, очень дорогой час времени.