Евгений Соловьев - Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность

Обзор книги Евгений Соловьев - Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность

Евгений Андреевич Соловьев

Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность

Биографический очерк Е. Соловьева

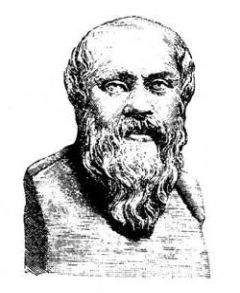

С портретом Гегеля, гравированным в Лейпциге Геданом

Введение

Если мы, русские люди, хотим ознакомиться с умственной жизнью нашего общества тридцатых, сороковых и отчасти пятидесятых годов XIX века, нам не миновать философской системы Гегеля или, по меньшей мере, обстоятельного очерка о ней. Были дни, когда диалектические тонкости и хитросплетения берлинского мудреца безраздельно властвовали над лучшими умами России, и эти дни по своим богатым результатам навсегда останутся светлым воспоминанием для русской интеллигенции. Тогда многие честные люди смотрели на знакомство с философией Гегеля как на нравственное обязательство и даже принуждали себя к нему. К таким принадлежал, например, Станкевич. Мы знаем, что целый период умственного развития Белинского проходил под знаменем гегельянства. Правда, Белинский быстро разочаровался в «Егоре Федоровиче» Гегеле, но ведь Белинский, по своей оригинальности, – натура исключительная. Упомянем еще имена Грановского, Тургенева, и мы увидим, что философская система Гегеля, несмотря на всю свою несомненную туманность, была как бы откровением для русской интеллигенции. Ей мы обязаны появлением двух наиболее плодотворных течений нашей мысли: западничества и славянофильства. Ей когда-то мы верили с тем самоотвержением, тою горячностью, которые характеризуют несамостоятельную еще мысль, судорожно хватающуюся за иллюзию, способную осветить весь жизненный путь до последнего верстового столба у кладбища и даже за ним. На ней выросло поколение сороковых годов, поколение самое богатое и мощное, и, за исключением позитивизма, своим формальным развитием русская мысль наиболее обязана Гегелю.

Быть может, кто-нибудь читавший или только пытавшийся читать Гегеля найдет в этом факте немало поразительного. Мы так далеко ушли от Гегеля и от его способа мышления, так привыкли к другим способам рассуждения, что Гегель уже не может соблазнить нас, несмотря на все свое остроумие, а чтение его книг вызывает в нас совершенно основательную скуку и недоумение.

Но тогда было другое время.

Русские люди не открыли Гегеля, а только подражали Западу в восторгах перед всеобъемлющей системой берлинского мудреца. Если теперь мы признаем за этими грудами акробатической диалектики только известного рода пользу, то в двадцатых и тридцатых годах увлечение философской системой Гегеля представляется в следующем виде: «Несомненно, – говорит Гайм (1857 г.), – что еще многим из живущих памятно то время, когда все знания питались от роскошно убранного стола Гегелевой мудрости, когда все факультеты толпились в прихожей философского факультета с целью усвоить хоть что-нибудь из возвышенного рассмотрения абсолютного существа и из неуловимой гибкости прославленной гегелевской диалектики, когда всякий был или правоверным последователем Гегеля, или варваром, идиотом, отсталым человеком, презренным эмпириком; наконец, когда само государство считало себя безопасным и прочным оттого, что старик Гегель построил его на началах разумности и необходимости, и потому на искавшего духовной должности или звания наставника, ежели он не был гегелистом, смотрели у нас как на преступника. Эти-то времена надо возобновить в своей памяти, чтобы понять вполне, в чем заключается настоящая сила и важность значения какой-нибудь философской системы. Необходимо со всей живостью представить себе восторженность и самоуверенность гегельянцев 30-х годов, которые с глубокой серьезностью предлагали вопрос: „Что будет составлять дальнейшее содержание всемирной истории после того, как мировой дух достиг в гегелевой философии своей последней цели, – знания самого себя?“

Итак, с точки зрения современников, Гегель понял и объяснил все; если теперь его система рухнула, если теперь чистые гегельянцы исчезли с лица земли, как какая-нибудь вымершая порода людей, то десятилетие с 1825 по 1835 год по справедливости может называться эпохой гегельянства, и не только для одной Германии.

И это – несмотря на всю трудность, подчас непреодолимую, Гегелевой диалектики, несмотря на полную произвольность основных положений системы, несмотря на яркую, иногда грубую догматичность, так глубоко противоречащую духу новой и новейшей Европы? Да, несмотря ни на что.

Остановимся на форме произведений Гегеля, этой «колючей скорлупе, под которой скрывается миражеобразная истина», чтобы вполне оценить самоотверженность бесчисленных учеников, проникавших, более того, – считавших своей нравственной обязанностью проникнуть в сущность учения великого мудреца. Вот что говорит об этой форме Гайм, лучший толкователь и критик философской системы Гегеля: «Гегель никогда не был мастером ни в устной речи, ни в письме. Гете находил в нем недостаток легкости в изображениях; В. Гумбольдт предполагал в нем неразвитость способности владеть языком. Это можно заметить даже и в ту эпоху, когда он вполне сознал задачу созданной им системы. До этого целые годы он горячо борется с первыми рождающимися образами мысли. Чему же удивляться, если при его способе представления трудность понимать его доходит до крайних пределов?.. Самый непроницаемый и, можно сказать, необъятный материал представляет его философия природы; в ней лежат дикие, неразработанные массы действительности – рядом с другими элементами, которые логической силою нашего философа совершенно лишены плоти и крови. Даже самое острое зрение едва ли в состоянии заметить хоть одну живую пылинку в этих пространствах чистой мысли, и, в свою очередь, едва ли чья-нибудь мысль в силах проложить себе путь сквозь разноцветные, густо наложенные один на один образы. Здесь язык математики смешивается с языком логики и сменяется величественными поэтическими выражениями. Картины пронизаны блестящей пестротой и обрамлены нагими линиями построения. Никогда, быть может, ни до, ни после Гегеля, ни один человек не писал таким языком. Иногда его изложение темнее изложения Якова Бема и отвлеченнее Аристотелева: такова твердая и колючая скорлупа, из которой нам предстоит вынуть в чистом виде зерно миросозерцания Гегеля».

Конечно, не одно любопытство, не одна жажда познания заставляла десятки и сотни людей колоть себе руки об эту колючку. Тут был фанатизм, напоминавший принцип полумифической школы пифагорейцев, самоотверженно умолкавших при знаменитом «magister dixit» («так сказал учитель», и, следовательно, сомнения и споры неуместны), – фанатизм, заставлявший умнейших людей отдавать все свои способности, свое время, свои таланты, свою жизнь, наконец, на понимание и рабское усвоение чужого, в лучшем случае на истолкование его. Тут действовала не простая любознательность, а слепое увлечение, заставлявшее видеть в философии Гегеля уже не философскую, а религиозную систему. И для многих действительно она была религией, дававшей ответы на все вопросы бытия. По Мишле: «Гегель начертал программу, которую человечеству остается только исполнить». Для Розенкранца философия Гегеля представляла из себя последнее слово протестантизма. Один из серьезнейших русских писателей, вполне самостоятельно относясь к Гегелю, настойчиво отмечает в его философии именно этот религиозный характер. Он говорит: «Гегелизм был не только научной системой; гегельянцы были не только философской школой; точка зрения безусловного была не только метафизическим началом, – гегелизм был учение религиозное, гегелианцы были сектанты, безусловное было догмат».