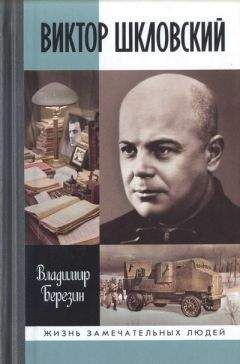

Владимир Березин - Виктор Шкловский

Обзор книги Владимир Березин - Виктор Шкловский

знак информационной продукции 16+

В. С. Березин

Виктор Шкловский

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

То, что я пишу, не мемуары и не исследование. Системы здесь нет, писатель не будет исчерпан, и биография не будет мною написана.

Виктор Шкловский. О МаяковскомУдивительно, что про самого этого человека не написано ещё подробной книги, фундаментальной биографии.

А ведь биография его — что авантюрный роман.

Он служил в автомобильной роте, ездил на фронт, ходил в атаку, получил Георгиевский крест, колобком катался по России, раздираемой Гражданской войной, был выведен Булгаковым в «Белой гвардии» под именем Шполянского — без сочувствия.

Он бежал по льду Финского залива от чекистов, жил в Германии, вернулся, работал в кино, стал знаменитым литературоведом и умер 5 декабря 1984 года в Москве, как и подобает успешному писателю в России, — то есть в преклонном возрасте.

В одной из самых знаменитых своих книг он писал:

«Не люблю мороза и даже холода. Из-за холода отрёкся апостол Пётр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Пётр отрекался.

Пел петух.

Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, даже теплее, чем в Берлине.

Если бы та ночь была тёплая, Пётр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в Евангелии не было бы иронии.

Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном; толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрёстке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отрекаться.

Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный».

Так писал Виктор Шкловский.

Шкловский стал для меня учителем в литературе. Прости меня, Виктор Шкловский, что я пишу о других людях, о восходах и закатах, о новых войнах, а также статьи о литературе.

Надо написать биографию Виктора Шкловского, а я всё отступаюсь, делаю шаг к костру, и эта обязанность остаётся в холодной темноте.

Дело в том, что опыт жизни Шкловского — это литературный опыт сплава обстоятельств и книг. Это очень важный опыт, и он не должен пропасть в разрозненном забывании, на которое обречён XX век.

Текст Шкловского вертится вокруг определённых образов.

Число этих образов ограничено.

Лён на стлище. Самсон. Яблоки в райском саду. Вертер. Стена, в которую бьётся человек. Льдина, плывущая по океану. История про то, как ищут место у костра.

Шкловский — человек, который всегда не на своём месте.

Это про него сказано: «В двадцать лет люди ещё идут гурьбою; ещё неизвестно, кто пойдёт дальше всех, а кто отстанет. Пока всё хорошо, и даже анекдоты, над которыми другие не смеются, смешны до слёз, потому что они услышаны в первый раз».

Про это поколение написано в сенях великого романа 1920-х годов, в котором мало что соответствует истории, но много что соответствует литературе.

Автор начинал роман с описи поколений и первыми вписывал в мартиролог людей 1920-х годов. Людей с их прыгающей походкой, что перестали существовать на той площади, где потом был Институт истории искусств.

Автор, друг моего героя, писал:

«Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щёк, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга. Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, поражённый устройством русского механизма, писал о нём: „империя каталогов“, и добавлял: „блестящих“.

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжёлые всхлипы. Они называли это „совестью“ и „воспоминанием“.

И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоёванных пленных, суетясь, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги — детям.

Чем была политика для отцов?

„Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдём на Медведя“, — так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя — он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь.

Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: „Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!“

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, — у них был такой „масонский знак“, взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как „камер-юнкер“ или „аренда“, и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарём своих детей и младших братьев. Легко умирать за „девчонок“ или за „тайное общество“, за „камер-юнкера“ лечь тяжелее.

Людям двадцатых годов досталась тяжёлая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутьё, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обронили где-то в предыдущем десятилетии, и от неё осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей — кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: „Завтра побывать у Истоминой“. Был такой термин у эпохи: „сердца раны“. Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчёту.