Мадлена Гаджиева - Аварцы. История, культура, традиции

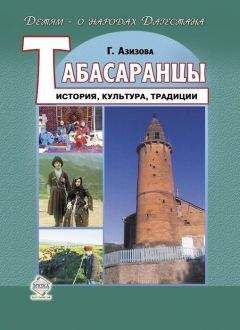

Строили и сторожевые (сигнальные) башни. Они располагались на границах обществ и дорог так, чтобы сигнал, подаваемый с одной, могли сразу увидеть на другой.

Некоторые башни сохранились до наших дней и до сих пор поражают прочностью и величием.

Каждый горец старался при строительстве дома соорудить хотя бы небольшую веранду («рагъи»). Если не было места для веранды, хозяин продолжал стены выше крыши с трех сторон дома, оставляя южную сторону открытой. Получалось место на крыше, обогреваемое солнечными лучами и защищенное от ветра.

Старые поселения аварцев делились на кварталы («авал»). Центрами горного аула были мечеть («мажгит»), годекан («годекIан») или квартальная площадь («авала лъул майдан»), где мужчины собирались для решения общесельских и личных проблем. При этом выполняли какую-нибудь работу – точили ножи («нус»), делали чарыки (обувь) и прочее. В общем, проводили время с пользой.

Женщины почти все домашние работы выполняли на рагъи или крышах («тIох»). Подставят кумушки спины солнцу и давай работать: шерсть чесать, вязать носки, перебирать горох, раскладывать на сушку фрукты, а заодно переговариваться с соседками, узнавая последние новости. Как говорится, совмещали приятное с полезным, не тратя драгоценное время на хождения по гостям.

Дома строили из обработанного камня. Во многих селах, особенно высокогорных, их строили, углубляясь в скалу или в гору. Верхние возвышались над нижними, крыша нижнего служила двориком перед верхним. Такие дома напоминали ласточкины гнезда.

Или строили наподобие башни. Только здесь было много входов – ведь на каждом этаже жила отдельная семья. Вот в таких «многоквартирных», высотных домах жили в те времена наши предки! И стояли эти дома по сто и более лет.

Кладбище располагалось на окраине селения. Каждый, кто проходил или проезжал мимо кладбища, обязательно останавливался и читал молитву.

Жизнь аварской семьи почти всегда протекала в самой большой комнате с очагом в центре.

Очаг у аварцев, как и всех горцев Дагестана и Кавказа, был символом благополучия, почитаемым местом в доме. Даже понятие «дом, хозяйство» передается словами «цIараки», что означает «зажигание огня».

Аул – росу

Квартал – авал

Улица – къватI

Дом – мина

Крыша – тIох

Лестница – мали, болъо

Веранда – рагъи

Комната – рукъ

Дверь – нуцIа Окно – горду

Пол – рукъалъул чIабар

Ключ – кIул

Как раньше женились

Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой.

Пусть он роднее будет с каждым годом.

И все, что там возникнет пред тобой.

Пусть будет солнцем для тебя и медом.

Юношей обычно женили в 18–20 лет, девушек выдавали замуж в 17–19. В основном браки у аварцев заключались внутри селения, желательно между родственниками. Случались и межаульные браки: парень мог привести девушку из другого села. Хотя в некоторых обществах девушке выйти замуж в другое село запрещалось. Даже поговорка такая сложилась: «БацIадаб меседица гIор бахуларо, гIайиб гьечIей ясалъ росу толаро» («Чистое золото реку не переплывет, хорошая девушка село не оставит»). Вот так.

Были распространены ранний сговор и «условная женитьба» детей. Девочку брали в дом к будущему мужу, и она жила на правах «условной жены» до наступления совершеннолетия. Так привыкали друг к другу.

Местом знакомства молодых мог быть общественный кор. Женщины приходили печь хлеб и приводили своих дочерей. Девушки приходили нарядные, помогали матерям и старались все делать наилучшим образом. Поэтому хозяйки учили дочерей всем премудростям кулинарии.

Если какая девушка понравится будущей свекрови, отправляли за будущим женихом, чтобы он принес якобы недостающий хворост.

Так ненавязчиво, соблюдая все приличия, молодых знакомили, и, если возникала симпатия друг к другу, действовали дальше.

Существовал еще один старинный обычай – «гъастIабак». В долгие зимние вечера молодежь собиралась в чьей-нибудь сакле. Девушки пряли, вышивали, а ребята их развлекали, заводили разные игры. Например, парень садился в центр комнаты, а вокруг ходила девушка и пела. Юноша должен был ей отвечать. Потом на его место садилась девушка, а он ходил вокруг и пел. Соревновались в острословии, умении импровизировать, и заодно поближе узнавали друг друга. Приглянувшейся девушке парень после вечера отправлял какой-нибудь подарок через ребенка – родственника.

Расул Гамзатов в своей книге «Мой Дагестан» описал замечательный обычай ахвахцев. «Когда аульские парни спорили между собой, к кому благосклонна их избранница, они приходили к ее дому и бросали в распахнутое окно свои шапки: были и тяжелые чабанские папахи, и дорогие каракулевые, и легкие войлочные шапочки. Девушка оставляла шапку того, кто мил ее сердцу, а остальные вышвыривала обратно. Современная любовь говорит на ином языке…»

Какую искали невесту? Красивую, здоровую, работящую, умную, умелую, расторопную, нравственно чистую.

Чтобы смогла народить здоровых ребятишек, выполнять все по дому и по хозяйству. Еще оценивали девушку по матери, о чем гласит поговорка: «Эбел йихьун яс ячее, гIала бихьун тай босе» – «По матери выбирай дочь, по кобыле – жеребенка».

В женихе ценили хозяйственность, работоспособность, умение обеспечить семью. Обращали внимание на «свой или чужой», старались отдать дочку за родственника.

Родители юноши сначала через близких или ее подруг узнавали, как отнесутся к их приходу.

После семейного совета выбирали родственницу, которая с каким-нибудь угощением шла в гости к родителям невесты. Даже если причин для отказа не было, согласия не давали, не посоветовавшись с близкими. Теперь отец невесты приглашал своих родных на семейный совет. Если предложение было принято, семья жениха посылала в дом девушки пироги.

«Просить девушку» – «яс гьаризе» – шли близкие родственники. Родители невесты благодарили сватов и угощали их. И только потом давали слово – «рагIи кьола» и совершали рукобитие (рукопожатие «квер бачин, цоцазул кверал росизе»). А в некоторых обществах отцы молодых обменивались поясами или папахами.

С этого дня девушка становилась «абурай» – «помолвленная, названная».

Когда жених приходил в гости или помогать будущему тестю, девушка уходила в другую комнату. Невеста обычно в дом жениха не ходила, но общалась с молодыми женщинами из его семьи, могла видеться с ним у родника, на посиделках, свадьбах, поговорить в присутствии своей взрослой родственницы.

По праздникам родители жениха отправляли подарки невесте, которые обязательно всем показывали: платья, украшения, платки, угощения.

На одной из встреч мамы жениха и невесты договаривались о дне свадьбы. Обычно ее играли осенью после сбора урожая. Начиналась подготовка: в доме невесты готовили приданое, у жениха – все необходимое для свадьбы.

За день до свадьбы или в день свадьбы проводился обряд мусульманского бракосочетания – «магьар». Совершали магьар в доме невесты, чтобы подтвердить ее согласие.

Свадьба в аварском селе была всеобщим праздником: женщины из сундуков доставали старинные наряды, музыканты настраивали инструменты, парни расчищали площадку для танцев. На свадьбу приглашались все родственники, соседи, кунаки.

За несколько дней или накануне свадьбы, ближе к вечеру, родители жениха посылали в дом невесты сладости на больших подносах, блюда с пловом, корзины с хлебом, мясо, фрукты, ботIищал, большой кувшин с бузой («чIагIа»). Посланников встречали торжественно, рассаживали в кунацкой, угощали. Сторона невесты вручала гостям подарки: платки, отрезы на платье, вязаные носки.

Во многих аулах в доме невесты свадьбу не играли, а проводили торжество-вечеринку по случаю «выдачи» дочери замуж. Слово «свадьба» даже не произносили, специально не приглашали. Вечером нарядно одетые родственницы приходили с подарками к невесте, а мужчины (близкие родственники) уходили из дома. В некоторых обществах отец и близкие родственники даже делали вид, что не знают о происходящем, уходили в соседнее село к друзьям или на охоту.