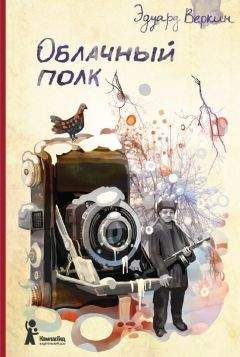

Эдуард Веркин - Облачный полк

– Ада тоже нет. Это ведь правильно: если рая не бывает, то и ада тоже, это как магнит – плюс и минус всегда вместе. Некоторые вот духов видят – на фотографиях иногда проявляется, то облако повиснет, то человек у края кадра стоит, то птица, то звезда сияет, хотя и день. Это тоже всё предрассудки, нам объясняли. Дефекты пленки.

– Зачем он мне ухват совал, а?

– У меня у самого однажды получилось – я планеристов как раз снимал. Не настоящих, а моделистов, которые из бумаги да реек клеят, они у нас на Спелой Горке сидят. Выстроил кадр, велел им планеры взять как полагается, ну, чтобы художественно все получилось. Снял. Вечером проявляю – смотрю – не то что-то. Пригляделся – а там лишний один, сбоку прицепился. Планеристы вроде сопляки обычные, а этот другой совсем. Стоит и как-то нехорошо так ухмыляется, с прищуром недобрым…

– Мне кажется, я его видел, художника этого. Я летом на ватиновом заводе подрабатывал, там один такой тоже был, доходяга совсем, а глаза полыхают.

– Вату из хлопка делают.

– Так то не вата, а ватин, его из опилок пучат. Интересно смотреть – вот вроде такая мука сосновая, а потом ее паром как окатят, как вспенят, так вата и валится. А этот вроде как художник ее вилами отгребает и в стога складывает. Представь – целые стога ваты. Мы с мальчишками туда ночью прокрались и прямо из-под крыши прыгали. Здорово… Проваливаешься, а потом она тебя обратно до потолка подбрасывает. И так несколько раз – туда-сюда, туда-сюда. Может, целую минуту летаешь.

– А мы в сено прыгали. Прямо с моста. У нас однажды под железнодорожным целая баржа с сеном застряла, уж не знаю, куда его везли, села на мель. Вот мы два дня и прыгали, один парень ногу сломал..

– А мы в пещеры лазили. Тут возле озер пещеры есть, так там такие просторы, что можно, наверное, армию спрятать. Под землей целые лабиринты, глубоко вниз уходят, так глубоко, что даже жар чувствуется. Мы туда только с веревкой лазали – чтоб не заблудиться. А один мальчик все равно заблудился: веревка перетерлась – он и пошлепал в другую сторону. Его четыре дня искали, собаку милицейскую присылали, только она в пещеры боялась…

– А у нас старая крепость рядом с городом стояла, ее еще до татаро-монгольского нашествия построили. И тоже с подвалами. Там такие ходы, что можно на лошадях под землей ездить, только они все потайные, никто не знал, как в них пробраться…

– Мальчишка тот через месяц объявился. Он совсем под землей потерялся и три дня умирал от жажды, у него уже все спички кончились и все щепки, как вдруг он вышел к настоящей подземной реке, в ней светящаяся трава росла, ее можно было есть. Он вдоль этой реки отправился в путь, вниз по течению, много всякого видел…

– А в подземельях скелеты прикованы, свисают со стен, все цепями перепутанные!

– Каменистые отмели, а между камнями золотые монеты рассыпаны, только золото это заколдованное совсем – его нельзя взять, оно сквозь руку так и просачивается!

– В крепости тоже клад был, и тоже заколдованный, его еще Разин, между прочим, спрятал. Не сам, конечно, а его сподвижники, они после разгрома сюда бежали, на север…

На север, на север, к забытым крепостям, к заросшим кипреем дорогам, к подземной реке, к каменным бабам, спящим у поворотов, я шагал вдоль воды с прозрачной золотой кувшинкой в руке, было тепло и прохладно одновременно, из сияющих омутов поднимались глазастые черепахи…

– Эй!

Это был Саныч. Он проснулся и выбрался из снега, из молочной сладкой дремы, и разбудил меня, а мне так не хотелось – я был счастлив, черепахи хотели открыть мне заветные подземные тайны, но сегодня Санычу почему-то хотелось жить.

Он хлопнул меня по щеке.

– Эй! Очнись!

– Вату из хлопка делают…

– Какую еще вату, просыпайся.

– Ты же на ватиновом заводе работал…

– Какой еще завод к черту, у нас никогда такого не было. Вставай-ка, рано нам еще со старой перемигиваться.

Он ухватил меня за ворот и выдернул на ноги.

Это был какой-то другой Саныч. Глаза у него как-то выбелились в разбавленное водой молоко, словно изнутри человека глядела грустная старая рыба. Только пар изо рта вырывался, оседал на фуфайке крупчатым инеем, выдавал жизнь.

– Опаздываем, – сказал Саныч. – Лучше поспешить, слышишь?

Он накинул на плечи рюкзак и палатку, шагнул.

– Автомат, – напомнил я.

Саныч подобрал автомат.

– Лучше поспешить.

Это продолжалось долго, наверное, весь день, самый длинный день в моей жизни. Мы брели, иногда ползли, иногда катились, проваливались и захлебывались, опять ползли, и Саныч резко останавливался и менял курс, а я уже не спрашивал куда.

Потому что мне было все равно.

А он говорил, что надо торопиться. И торопился.

Ближе к вечеру мы уже не шли, так, чуть-чуть передвигались, много стояли. Одежда промокла, штаны не сгибались в коленях от льда, ватники тоже начинали обмерзать. Надо устраиваться на ночлег. На настоящий, с просушкой, с кипятком, с ужином, на все это сил не оставалось совсем, у меня точно, я думал – не поджечь ли елку? Выбрать посмолистее, отряхнуть от снега и подпалить, загорится ведь, наверное. Постоять рядом…

– Дым! – сказал Саныч. – Дым… чувствуешь… Дым?

Я не чувствовал ничего.

– Тут рядом, – сказал он. – Дым живой, я-то слышу! Слышу!

Он повернул вправо, побежал от дерева к дереву, покачиваясь, цепляясь за ветки, стряхивая на себя снег. И вдруг я тоже почувствовал дым, горький, такой получается от березы или от осины, не знаю. Я тоже побежал на этот дым, стараясь не отстать, оставаться одному было здесь совсем невозможно.

Овраг.

В овраге горел большой костер, вокруг него сидели люди, грелись. Двенадцать месяцев, – так я подумал, – очень похожи.

– Глебов… – прошептал я. – Живой…

Глебова было почти не видно, голова обмотана бинтом и похожа на осиное гнездо. И еще какие-то люди, я их не знал, но, кажется, партизаны, бородатые, и взгляды злые. На носилках человек, закрыт шинелями. Раненый.

– Глебов! – позвал Саныч.

Бородатый старик вскинул автомат, направил на нас.

– Вы что костер жжете? – Я съехал вниз. – На весь лес же слышно!

Глебов ничего не ответил, уставился на нас дурными мутными глазами, щека дергается. Контузия, точно.

Саныч скатился за мной. Бородатый с автоматом шагнул навстречу, Саныч оттолкнул его, но получилось, что оттолкнулся сам, обогнул сбоку, подбежал к носилкам, отдернул шинель.

Алевтина. Она не узнала Саныча, смотрела как сквозь стекло, сколько он ей ни улыбался.

А Щурого среди них не было.

Глава 12

Глебов кашлял. Пуля пробила грудь и теперь болталась в легком, через рот шла кровь, и Глебов сплевывал ее через каждые десять шагов. В жестяную банку зачем-то, я боялся спросить у Саныча зачем. Так надо, значит. Непонятно все равно.

С утра мы куда-то шли. Я не очень смотрел по сторонам, следил за спиной: передо мной шагал мужик в истрепанном пальто с четырьмя сиротливыми пуговицами на месте хлястика. Я не знал его, старался держаться за пуговицами и думал только об этих пуговицах. Шагали в молчании. Только кашляли. И Глебов, и еще другие; мне тоже хотелось, только очень больно было – горло распухло, и я терпел. Нет хуже ничего, чем терпеть кашель.

Дышать тоже было трудно: температура упала, воздух врывался в легкие мелкими ледяными колючками, я точно чертополох глотал. Ватник не спасал, повысилась влажность, это, наверное, от болот. Мы останавливались почти каждый час, жгли костры. Щенников пытался устроить нодью, но не было пилы, а рубить деревья мы уже не могли. Огонь помогал плохо.

Саныч помогал нести Альку. Все помогали с носилками по очереди, и я тоже, а Саныч так почти всегда тащил. У Альки постоянно выбивалась из-под шинели рука, он ловил ее и прятал обратно.

Алька была очень легкая, наверное, я ее смог бы нести и один, если на закорках и по хорошей дороге, а так мы тащили ее вчетвером – это чтобы шагать скорее, – и где-то через полчаса на плече начинала чувствоваться тяжесть. Тогда я менялся и вставал на другую сторону.

Иногда она пробуждалась. Она совсем ничего не понимала, правый глаз косился, дергался вместе со щекой, и голова тряслась, и говорила она еще что-то, я не мог это слушать, натягивал шапку поглубже, а когда не тащил носилки, старался держаться последним.

Мужики говорили про север. Надо туда уходить, там фашистов нет. И леса глуше, и вроде как есть базы, подготовленные еще до войны, Глебов должен знать. Добраться и дождаться весны, все равно сейчас никакой войны – на голодное брюхо не повоюешь особо, да и оружия не осталось. К тому же немцы начали войсковую операцию – вчера на станции видели, как разгружаются эшелоны, егеря, лыжники, вездеходы, а в небе с утра дребезжали «рамы». Партизанский край перестал быть партизанским.

К вечеру вышли к заброшенной делянке, Щенников ее, кажется, узнал. В сороковом он в леспромхозе механиком работал, они тут что-то рубили или торф копали, не знаю. Щенников сказал, что здесь есть сено, колхозникам разрешали косить по углам, они накосили, а вывезти не успели, сено выгнило в первый же год, и никому не нужно сделалось, но переночевать в нем можно, нам вон туда.