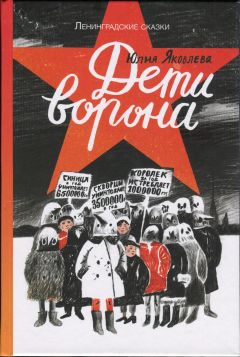

Юлия Яковлева - Дети ворона

— Дяденька, который час? — окликнул Шурка военного, который переходил мостовую. Фуражка с голубым околышем — значит, в дом Ворона идет.

Военный не ответил. Он не видел Шурку.

«Тем лучше», — обрадовался Шурка. Он пристроился за военным, чтобы не отстать. И для верности ткнул его в спину. Рука прошла насквозь, военный и не дернулся.

Военный подошел к арке. К железным воротам. При его приближении они стали медленно отворяться. Шурка, недолго думая, шмыгнул следом.

Двор был залит асфальтом. В ряд стояли, глядя перед собой одинаковыми круглыми фарами, черные грузовики и легковые автомобили. Шурка на всякий случай забежал за легковушку, прижался к холодному лакированному крылу.

Военный его не видел, не видели и прохожие. А Лена видела. Пока непонятно, как это работает. Лучше быть поосторожнее.

Шурка выглянул.

Дом Ворона обступал со всех сторон. Посредине двора торчал небольшой серый домик с маленьким окошком сбоку и широкой дверью полукругом. У стены грудой были свалены мешки. Откуда-то из флигеля во двор вышел еще один военный. Он был без фуражки, но в накинутой на плечи шинели. На воротнике виднелись голубые кубики. Он открыл окошко в боку у серого домика. Стал чиркать спичками и совать их внутрь. А последней спичкой прикурил папиросу. Пыхая голубым дымом, растворил дверь: там внутри всё уже стало подвижно-оранжевым.

Не маленький домик, как вначале подумал Шурка, а большая печь!

Военный дал пламени установиться. Докурил, бросил папиросу. Снял шинель, бережно положил на капот автомобиля, одернул гимнастерку. Взялся за мешок. Еще один. И еще. Потянулся за четвертым. Один мешок выскользнул, бултыхнулся. Военный выругался. Мешок лопнул на боку, с шуршанием высыпались письма. Зоркий Шурка успел прочесть на одном: «Товарищу Ворону — лично в руки!» Слово «лично» подчеркнуто три раза.

Сердце у Шурки екнуло. Кто в нем требовал чего-то? Или жаловался?

«Это нехорошие люди, преступники», — сказал в голове папин голос.

Военный цапнул конверт. Принялся собирать остальные. Одни были тоненькими, другие толстыми. Военный метнул их в печь. Скомкал похудевший мешок, швырнул следом. Помешал кочергой. Из трубы потянулся черноватый дым. Военный снова принялся носить мешки, подтаскивая их ближе к огнедышащей пасти. Скармливал печке один за другим.

Шурка вжался в автомобиль.

Где-то хлопнула дверь. Цокая сапогами по асфальту, к военному подошел еще один.

— Чего, Миша, рабочий день закончился?

— Ну.

— А у меня только смена началась.

Оба закурили, выпуская изо рта сизый дым и мечтательно глядя на пламя: бумага горела быстро.

«Миша! — думал Шурка, прижимаясь к холодному крылу автомобиля. — Его зовут Миша! Всего-навсего Миша. У них самые обычные человеческие имена!»

Это казалось Шурке ужаснее всего.

Из печи вылетел объятый пламенем листок, похожий на вопль отчаяния. Военный прихлопнул его кочергой, притоптал сапогом.

— Строчат и строчат, — сказал он между затяжками. — Шпионы. Гады.

— Устал?

— Терпимо.

— Да уж, читать такое… — посочувствовал первый.

— Читать? Враги эти одно и то же пишут. И читать не надо. Сразу в печь!

Шурка вздрогнул так, будто это про него, Шурку, сказали: «В печь!»

Второй военный похлопал первого по плечу и ушел. Первый забросил в печь последний мешок и закрыл заслонку.

Лицо у Шурки горело.

Сзади скрипнули ворота. Тарахтя, во двор вкатился черный автомобиль. Хлопнули дверцы. Выскользнули двое военных, они вели человека, руки у него были заведены за спину. Втолкнули его в дом Ворона.

Шурку затрясло.

Возвращаться в Серый дом, к треску швейных машинок, Тумбе… Нет.

Ворота снова выпустили на улицу черный автомобиль. Ночь охоты предстояла ему.

Створки ворот медленно поползли навстречу друг другу.

Шурка рванул. Перевернулся боком. Цапнув его за край пальто, ворота сомкнулись позади. Успел.

Лена радостно махала ему.

На ватных ногах Шурка пошел к ней. Он мечтал провалиться сквозь землю по пути. А Лена радостно сияла глазами, как будто хотела осветить Шурке путь.

Шурка остановился. Опустил глаза.

Лена подбежала, схватила его за руки. Обняла. Засмеялась. Заплакала. Нет, засмеялась со слезами на глазах!

— Спасибо! Спасибо! — и расцеловала Шурку в обе щеки. Он, не понимая, смотрел на нее. — Там, в окошке. Я только стукнула. Просто. Не думая. Вдруг он, в форме, в фуражке голубой. Выслушал, не прогнал. Ответил! Ответ на мое письмо!

— Не может быть! — крикнул Шурка. — Я…

Но она его не слушала.

— Десять лет, сказал. Ждите. Муж мой вернется через десять лет. Только писать ему нельзя и телеграммы слать нельзя.

Шурка смотрел на нее с ужасом: десять лет! Ему было семь.

— Дурачок. Десять лет для любви — пустяки.

Она была счастлива.

Шурка хотел объяснить, что ей наврали. Что писем не читали. Что все сожгли. Что писем там — мешки, мешки, мешки… Что ошибки нет. Всё правда. Шпионы. Враги. Губы у него задрожали.

— Ну чего ты, малыш? Ура ведь. Ура!

Она еще раз расцеловала его.

— Значит, всё хорошо!

Запахнула пальто.

— Заходи, если что! — крикнула Лена, потрепав его по голове на прощание. И неуклюже побежала прочь.

Шурка смотрел в ее удалявшуюся спину. Хоть Лена и пригласила его веселым голосом, он понял: «если что» — это совсем не то же самое, что «прямо сейчас».

Он сунул руки в карманы и пошел. Свернул на проспект. Мимо текли прохожие. Урчали автомобили. На перекрестке весело танцевал одними руками постовой милиционер, показывая, кому ждать, кому идти.

Воздух медленно синел. Мандариновым светом наливались окна. Людей заметно прибавилось. Был тот час, когда всем куда-нибудь пора: домой, к друзьям, в театр или в кино. Тот час, когда особенно уютно тем, кого ждут дома, хотя бы кошка, собака или просто горячий чай, а приезжим и тем, кому некуда идти, особенно одиноко.

Шурке хотелось скорее уже прийти к тете Вере.

— Извините, что это за улица? — спросил Шурка.

Никто не ответил.

— Простите, как пройти отсюда к Петропавловской крепости?

Никто даже не обернулся.

— Товарищи, эй!

Зыбкие серые прохожие струились сквозь Шурку. Переваливались приземистые девушки-утки, семенили дамы-голуби, шагали вороны в своих серых плащах, суетились прохожие-воробьи, трещали и хохотали сороки. Они не видели его и не слышали.

— Товарищи!!! — закричал Шурка. — Граждане, дорогие, кто-нибудь…

Он стоял посредине тротуара. Люди шли сквозь него. Разговаривали, смеялись. Или бежали, опустив нос и подняв плечи. Под руку или растопырив локти. Шаркали, цокали, припрыгивали.

Жизнь честная, прочная, хорошая шла мимо Шурки. И всем своим видом показывала, что для Шурки места в ней больше нет.

Но разве он, Шурка, виноват? Разве он враг и шпион?

— Эй вы!..

Шурка в сердцах толкнул женщину в берете. И понапрасну: руки его прошли насквозь, а сам он по инерции кубарем полетел вперед, никого не задев.

Никто не бросился ему помочь. Никто его не увидел.

Он сидел на тротуаре и плакал.

— Гады!

Шурка всхлипнул, встал. Валялись грудой булыжники. Рядом зияла на тротуаре выбоина. Словно рабочие весь день складывали мозаику-головоломку и ушли, не решив.

Он вытер рукавом лицо. Набрал полные руки камней, прижал к животу.

— Ну погодите, гады, — пробормотал Шурка. Голос его дрожал от слез, обиды и ярости. — Сейчас вы меня увидите. Сейчас я вам покажу.

Он метнул камень в гражданку в беретике. В толстяка с портфелем. В студента в расстегнутой куртке. Но те шли как ни в чем не бывало. Камни пролетели сквозь них.

Люди шли и шли. Шурка снова метнулся к куче булыжников. Слез уже не было.

Радость безнаказанности охватила Шурку. Он опять набрал горсть. Нашел цель в толпе. Мальчишка. Руки в карманах. Нос кнопкой. Кепка на затылке, на шее грязноватый скатавшийся шарф. Под пиджаком с чужого плеча виднелась грязная майка. А на ногах — разные ботинки: один — черный, поновее, другой — зеленый, с обшарпанным носом.

Шкет, как говорил про них участковый милиционер Петров, лазавший с фонариком по подвалам и чердакам — гонять прочь таких вот мальчишек.

Шурка прицелился и швырнул кусок булыжника.

— Ай! — вдруг подскочил мальчишка, схватившись за грязный лоб. — Ах ты гад!

Шурка распахнул глаза. Шкет увидел его?

Развязной походочкой он двинулся прямо на Шурку! В другое время Шурка бы немедленно дал деру. Но сейчас был рад даже драке.

Хулиган вразвалочку подошел. Смерил Шурку нахальным взглядом. Голубые глазки, грязные волосы. Засаленная одежка. От него воняло асфальтом и еще чем-то таким гадким, тревожным, страшным, чем пахнет только от некоторых взрослых.

Шкет ощерился. Вместо нескольких зубов зияли дыры.