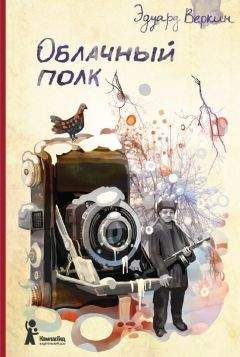

Эдуард Веркин - Облачный полк

Мужиков нет – дома перекосившиеся, наличники поползли, крыши промялись от снега – чинить некому, заборы кое-где вообще сломаны и в снег втоптаны – нет порядка. Тополей много. Высокие понавырастали. Наверное, летом все пухом засыпает по колено. Гнезд на них много, висят черными комьями. Поганая деревенька, навстречу никого так и не встретилось. И тишина неприятная, в рукава вместе со стужей вползает. А под ногами каша: никого нет, а дорога расхожена, это они от нас, что ли, попрятались?

– Ты в школу ходить любил? – спросил вдруг Саныч.

– Нет.

– А я любил. В школе хорошо было. Уроки легкие всегда, учиться просто. В начале урока я всегда руку тянул: быстренько ответишь, а потом спать уже можно. Глаза в книжку опустишь – и спишь себе, никто тебя не трогает. Я бы и до седьмого класса учился, но папка заболел, пришлось на фанерку идти. А там с утра до вечера вкалывай, и не деться никуда… У тебя по русскому что было?

– А… Не помню что-то.

Действительно не помнил, пять, наверное.

– У меня четыре. А остальные все пятерки… Слушай, интересно, а вот нам в армии служить надо будет, а? Мы ведь сейчас вроде как в армии, но только в партизанах, это как, засчитывается?

– Не знаю. Я так далеко не думаю.

– Зря. Надо сейчас думать. Я спрошу у Глебова. Я бы еще послужил. В армии хорошо: кормят, и вообще… Кажется, пришли.

На отшибе, чуть в низине, стоял дом художника.

– Наверное, он, – сказал Саныч. – Ничего домишко, богатый…

Дом у художника на самом деле хороший. Высокий, северный, из толстых бревен, крыша широкая, в таком, пожалуй, могли сразу три семьи ужиться. Две трубы, что совсем редко встретишь, и сзади дома еще прицепом отдельный сруб, или сеновал, или как оно там называется. Большое все, не дом: а настоящий корабль, занесло его сюда сто лет назад апрельским разливом, он и застрял. Забора тоже нет. Если в деревне заборы попросту поломаны, то тут, похоже, и не стояло его никогда, зачем забор кораблю?

– Ничего избушка, – сказал Саныч. – Башни не хватает. Я однажды четырехэтажный деревянный дом видел, потом он сгорел, правда. Места полно, должен пустить, пойдем, постучимся. Ты молчи, я сам все, что надо, скажу.

Сошли с улицы и сразу провалились в снег, очень неудачно, в канаву, почти по пояс, выбирались долго. Саныч матерился, а потом сказал, что так даже и лучше – жальчей выглядеть стали, а советский художник должен жалеть советского ребенка, несмотря на то, что у нас тут вокруг одни фашисты.

– Странно… – Метров за двадцать Саныч остановился. – Ты видишь?

– Вижу. Следов нет?

– Нет. Дом есть, а следов нет. Хотя он может долго не выходить… Или умер уже…

Саныч стал вглядываться в снег.

– Нет, не умер. Печку иногда топит.

Я тоже присмотрелся к снегу, увидел небольшие черные точки сажи. Печь на самом деле топили.

– Дома художник, – сказал Саныч. – Жаль, что нужник с другой стороны, в него-то он тропинку протоптал. А, какая разница…

Саныч прохрумкал до дома, стал стучать в косяк. Терпеливо: тук-тук, тук-тук.

Не открывали долго, как и обещал сухорукий. Дверь отворилась неожиданно, ни шагов, ни пыхтенья с той стороны. Видимо, хозяин стоял и слушал, что мы скажем про него. Или опасался – кто сейчас просто так чужим откроет? Да еще на оккупированной территории.

Но открыл.

Старик совсем. Тощий. Усы когда-то давно были с завитушками, сейчас неухоженно обвисли. В обычной телогрейке, в валенках, что он художник, никак не понятно. От художников всегда краской пахнет, и руки всегда перемазаны. А у этого руки в угле. И варежки смешные – обрезаны наполовину, и пальцы наружу торчат.

– Здравствуйте, – сказал Саныч. – Мы не на ту дорогу свернули, заблудились уже, а поздно, нам сказали, что у вас тут можно переночевать?

Художник прищурился. На меня он почему-то не смотрел, на Саныча пялился – сразу определил, кто здесь главный. Кто опаснее. У всех этих художников чутье: вот наш, из Дома пионеров, всех в шахматы обыгрывал, потому что угадывал, куда следующий ход сделают.

– Холодно очень, – поежился Саныч.

Художник смотрел и смотрел, затем протянул руку, мне показалось, что он хотел потрогать Саныча. Саныч не отшатнулся, но художник почему-то его не коснулся, отдернул пальцы, как от раскаленного.

– Входите, – сказал он. – Здесь темно с непривычки.

Он исчез в низкой двери, мы вошли следом.

В сенях не пахло. Обычно в деревенских домах пахнет разным: шерстью, солеными грибами, корзинами, и мышами, и ржавыми железками, подвешенными под потолком, луком – а тут ничем не пахло. Холодом и мхом, веники еще висели. Странно, бани я не заметил, может, художник в печи мылся.

Скрипнули петли, и половицы под нашими ногами пропели по-летнему беззаботно, я задел ухом за холодный колокольчик, и звякнуло.

– Осторожно, – сказал Саныч. – Тут самовары.

Действительно, самовары: я вытянул вперед руки и обнял гладкий выпуклый живот. Странно, что еще не разворовали. Самовар – богатая вещь, со всех сторон ценная, а тут… Я четыре штуки нашел, стояли на полке, как гусары в пузатых кирасах. И утюги – рука продвинулась дальше по полке и нащупала холодные острые морды, их тоже было много, я насчитал шесть штук. Чугуны, деревянные колеса, кажется, прялки, сундуки у стены, несколько штук, очень старых на ощупь.

– Теперь наверх, лестница, ступени крутые, – предупредил Саныч. – Шею своротишь… Из таких бревен надо крепости строить. Где тут дверь-то?

– Здесь, – ответил художник.

Дверь, ведущая из сеней в дом, не скрипела; в окружающей нас темноте прорезалась щель, сквозь которую выставилась рука со свечой.

– Заходите, – сказал художник. – Пожалуйста.

Рука исчезла, дверь открылась шире, из дома пролились тепло и запах подсолнечного масла.

В доме оказалось просторно, места много, никаких перегородок, только воздух, дрожащий в свете лучин. Свеча была одна, художник поставил ее в центр стола, не потушил; лучины же торчали из стен на разной высоте, отчего свет получался колышущийся и живой. Стулья старомодные, с долгими спинками. Больше, вроде, никакой мебели, ни коек, ни полатей, только печь выступает русская.

На стенах картины. Темные и непонятные. То ли люди, то ли животные, вроде как медведи, но в лаптях и рубашках, сказочные звери. Еще портретов много, и все детские в основном. Свадьбы еще нарисованы: сидят молодые, жених и невеста, нарядные, смотрят перед собой, смущаются. Я подумал, что он вместо фотографа тут – все здешние к нему приходили, а он рисовал, а потом ему жаль было картины отдавать, они ему самому начинали нравиться. Тогда он рисовал запасные или вообще прятал, поэтому его здесь не очень любили. Не понимали, художник в деревне – это лодырь, работать не хочет, а пожрать горазд.

Мы помыли руки в старинном дребезжащем умывальнике и устроились за столом. Художник принес чугунок с кашей, разложил по мискам. Я сразу опознал по запаху – перловая. Целый горшок каши, еще теплой, из печи.

– Угощайтесь. – Художник пододвинул нам миски. – Суточная.

Наложил щедро, с горкой, мы стали есть расписными деревянными ложками – на каждой по жар-птице, и это оказалась, конечно, самая вкусная каша в мире, наверное, на самом деле суточная. Ее варили три часа, потом еще двадцать томили в горшке, задвинув поглубже в печь.

Миски непростые, кажется, самодельные. Точно – самодельные. Потому что не круглые. У меня треугольная, у Саныча вообще неправильной формы. Сначала я думал, что из таких мисок есть неудобно, но все оказалось совсем наоборот: никогда такой удобной посуды не видел – каша скапливалась где нужно и очень ловко зачерпывалась ложкой. И кружки тоже, между прочим, с затеями. Глиняные, украшенные завитушками, цветочками и звездочками. А вместо ручек змеи горынычи, кикиморы разные. В эти кружки художник налил чай. То есть не чай, а взвар – густой сладкий напиток, чем-то похожий на кисель, он очень хорошо подходил к каше.

Художник молчал. Смотрел на нас. А мы жевали. Так продолжалось долго. Становилось все темнее, лучины гасли, и темнота надвигалась странно, из углов. И вместе с ней из углов выступали неровные тени. Я еще раньше заметил – вдоль стен стояли чудные предметы, похожие на большие коряги; я думал, дрова, но сумрак придал им неожиданный объем… Или мое воображение, или то и другое вместе, но я видел совсем уже не коряги. Звери – нелепые, пугающие, непонятные, – они смотрели на меня глубокими мудрыми глазами, жалели. И мне их тоже было жаль, и спать еще очень хотелось.

После еды всегда хочется спать, особенно после каши. Мы стали зевать, и художник велел нам забираться на печь. Там лежали старые, вытертые до плешей полушубки, они мне показались лучшей периной. Уснул мгновенно и тут же мучительно проснулся, хотел разбудить Саныча, но его рядом не оказалось, только скомканные овчины.

Осторожно открыл глаза. Художник и Саныч сидели за столом друг против друга. Между ними стояли небольшие фигурки, вроде как шахматы, только с руками. С балки свисала лампада на медной цепочке, горела еле-еле, вращалась вокруг себя, покачивалась, запуская по стенам ленивые хороводы. Неплохо живет художник, маслом освещается. Хотя, может, запас заранее, еще до войны, афишу какую-нибудь нарисовал, а ему маслом заплатили. Или для гостей бутылку держит, мы ведь вроде как гости.