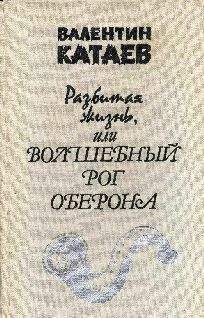

Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]

Со страхом я заглядывал через прилавок, ставши на цыпочки, в открытую дверь заднего отделения аптеки, где приготовлялись лекарства, из пузырька в пузырек наливались через стеклянные воронки разные жидкости, в толстых фарфоровых чашках растирались фарфоровыми пестиками какие-то мази, катались на стеклянной доске пилюли, посыпанные зеленым порошком, что-то взвешивалось на миниатюрных аптекарских весах с роговыми чашечками и зелеными шнурками, пылало почти невидимое при дневном свете спиртовое пламя, и пахло йодистыми и ртутными испарениями, наклеивались шлейфоподобные ярлыки рецептов с двуглавыми орлами, вселяющие в мою детскую душу величайшее почтение, даже страх.

…Особенно пугали меня кислородные подушки, которые иногда при мне выносил из задней комнаты сам провизор для какого-нибудь помертвевшего от горя покупателя с блуждающими глазами и дрожащими губами, который, делая неверные движения пальцами, бросал на каучуковый кружок с присосками перед окошечком кассы рубли и полтинники, а потом, взяв две объемистые кислородные подушки, неумело обхватив их невесомые туши с гуттаперчевыми аппаратами и черными трубками для вдыхания кислорода — респираторами, — выбегал с ними на улицу, и прохожие поспешно уступали ему дорогу, как ангелу смерти, и меня охватывал ужас при мысли, что подушки не поспеют к умирающему больному, делающему последние глотательные движения губами и горлом, и я даже слышал его сухое хриплое дыхание, в котором мне чудилось какое-то темное, ужасное предчувствие, пророчество…

Утопленница.

Поразительный случай произошел со мной в раннем детстве, еще при жизни мамы.

Долгое время в нашей семье хранилась как курьез довольно большая, захватанная пальцами визитная карточка, напечатанная в провинциальной типографии прописными буквами, гласившая:

«Кисель Пейсахович Гробокопатель, посессор».

Посессор значило арендатор.

Эту визитную карточку показывали тем, кто не хотел верить, что существует человек с таким анекдотическим именем.

Мы познакомились с ним, когда проводили лето на берегу Днестра возле местечка Резина, недалеко от станции Рыбница.

Смутно представляется мне фигура человека в холщовом пылевике, в белом просалившемся картузе, в мужицких сапогах, арендовавшего не только несколько виноградников возле Сахарны, но также державшего мелочную лавочку, куда мы иногда наведывались с мамой; у него же обычно нанимали лошадей до Рыбницы, когда в августе уезжали обратно в Одессу к началу учебного года.

Помню, это был деятельный, услужливый, немного суетливый человек с испуганными глазами и доброй, несколько приторной улыбкой.

Не знаю, по каким делам, но он часто навещал нас в белой мазаной хатке, где мы жили высоко над стремительно-быстрым Днестром. Кажется, он был арендатором нескольких домиков, которые сдавал на лето дачникам, приезжавшим сюда из Одессы и Кишинева. Он был источником всех местечковых новостей, и каждый год зимой, ближе к весне, мы получали от него по почте открытку, в которой он напоминал о своем существовании и просил не забывать, что если мы соберемся летом пожить на Днестре, то он пришлет за нами на станцию бричку.

И вот однажды вечером, когда в комнатах уже горели сумрачные лампы, освещающие цветы на обоях, а за окнами шумел зимний, предвесенний дождь, всегда особенно печальный в городе, и по нашей Базарной улице текли пенистые потоки, низвергаясь водопадами сквозь решетки городской канализационной сети, вделанные в гранитные обочины мостовой, на лестнице, через стенку, послышались шаги поднимающегося человека, и почему-то я сразу почувствовал, что это идет к нам Кисель Пейсахович Гробокопатель и песет какую-то недобрую, даже ужасную весть.

…в передней зазвенел на пружине колокольчик…

Послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы и, прежде чем я добежал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с капюшоном на спине, я уже знал, что утонула Маруся.

Эта Маруся была одна из батрачек на винограднике, арендуемом Кисель Пейсаховичем, и я видел ее всего два или три раза и всегда именно в то время, когда она вместе с другими девчатами сбегала вниз к Днестру купаться.

Почему-то она особенно запомнилась своими карими, каштановыми глазами, веселой молдаванской улыбкой и громким, но музыкальным, приятным голосом, который долетал с берега, когда девчата раздевались, а затем в длинных нижних рубахах с шумом бросались в стремительные струи Днестра с чернильно-черными воронками водоворотов, и рубахи девчат шлепали по воде, надувались пузырями и неслись вниз по течению вдоль берега, покрытого слоем камышовых щепок, выброшенных сюда во время разлива откуда-то сверху, может быть с самых отрогов Карпат.

— Утонула Маруся? — дрожа от страха, закричал я.

Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, побледнев сама, стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую, но Кисель Пейсахович среди множества новостей, привезенных им с берегов Днестра, уже сидя за чаем, подтвердил, что в прошлом году, после того как мы уехали, батрачка Мария действительно утонула, купаясь в Днестре, необычайно раздувшемся после летних ливней в Карпатах. Она попала в водоворот, ветер облепил ее прелестную головку вздувшейся пузырем рубахой, и она задохнулась в бурной воде, утонула, ее понесло вниз по течению, затащило на середину Днестра, и потом ее тело два дня искали баграми, пока наконец не нашли за десять верст от Резины.

С тех пор я вижу вздувшиеся, темные, как свинец, струи Днестра, несущего белую утопленницу с лицом, облепленным тонкой сорочкой, все дальше, и дальше, и дальше, мимо глинистых обрывов, как бы светясь сквозь сердитую воду посиневшей от ярости реки.

И так эта мертвая красавица всю мою жизнь, ни на минуту не останавливаясь, проплывала и до сих пор проплывает в моих сновидениях — прекрасная и пугающая, как гоголевская утопленница, с разметавшимися волосами, с которых ручьями течет речная вода…

…и когда в 1944 году ранней весной наш штурмовик летел в ущелье Днестра мимо глинистых обрывов, откуда из дыр вылетали стаи потревоженных стрижей, и мы бросали бомбы на немецкие обозы, и вокруг нас рвались красные звезды вражеских зениток, в весеннем тумане подо мной стремительно неслись черные струи вздувшегося Днестра, и мне казалось, что я вижу сквозь воду белое прекрасное тело уплывающей куда-то красавицы с разметавшимися волосами… и над нами тяжело пролетели аисты, возвращающиеся из чужих краев в родную Молдавию…

Волшебный рог Оберона.

Тогда еще по базарам и ярмаркам странствовали со своими лубяными коробами, обернутыми в домотканую холстину, продавцы дешевых народных песенников и книжек, так называемые офени.

Едва я научился читать по складам, как тут же моя бабушка — папина мама — пошла на привоз и купила мне у офени две копеечные лубочные книжки.

…я думаю, старушка не представляла себе, что в городе есть книжные магазины…

Одна из этих книжек как-то совсем улетучилась из моей памяти, будто бы ее и вовсе никогда не было, хотя я знаю наверное, что она была и что на ее обложке даже была какая-то прекрасная цветная картинка.

Другая же книжка называлась:

«Волшебный рог Оберона» — и на ее обертке было напечатано яркими липкими красками изображение не то короля, не то какого-то рыцаря, не то волшебника верхом на богато разубранной лошади, в дикой чаще сказочного леса:

…Всадник поднес к своему алому рту, к своей каштановой бороде закрученный охотничий рог на золотой цепочке, и, мне казалось, я слышу его медный раскатистый голос, наполнивший чудной своей музыкой не только нарисованный лес с зелеными папоротниками и белыми ландышами, но также всю нашу Базарную улицу…

Я понемногу читал эту книжку, складывая буквы в слоги, а слоги в слова, но ее содержание произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем картинка на обложке. Сейчас я уже совершенно не помню, что было напечатано в книжке сероватым шрифтом на плохой бумаге. Но на всю жизнь в памяти моей остался заголовок:

«Волшебный рог Оберона».

И яркая картинка обложки, как бы сразу заменившая мне все искусство мира, о котором тогда я еще не имел ни малейшего понятия.

К этому примешивалось не менее сильное чувство обладания: ведь книжка принадлежала мне, была моей собственностью, и я прятал ее у себя под подушкой, чувствуя во сне литографический запах, смешанный с затхлым, старческим, шерстяным запахом маленькой древней вятской попадьи, моей родной бабушки — мамы моего папы, которая, сама того не ведая, подарила мне слова: