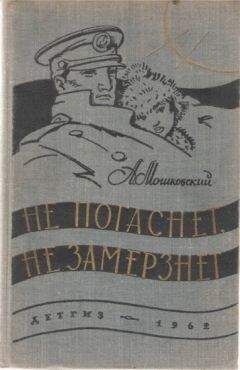

Анатолий Мошковский - Дядя приехал

Обзор книги Анатолий Мошковский - Дядя приехал

Анатолий Иванович Мошковский

Дядя приехал

Сквозь дырочки в почтовом ящике голубело письмо. Сережа отворил дверь, снял с гвоздя ключик и, зажав между ногами портфель, открыл ящик. Хотя лично ему писем никто не присылал, но ящик он открывал всегда с трепетом: а вдруг ему?

И на этот раз письмо было не ему, но, когда Серёжа глянул на конверт, пальцы его слабо задрожали: письмо было от дяди!

Он бросился на кухню.

— Мама, — закричал Сережа, — от дяди Гриши письмо!

Мать выпрямилась над тазом и вытерла руки о фартук:

— Ну-ка, дай.

Сережа в упор смотрел ей в лицо, смотрел и ждал. Мать должна была немедленно отодвинуть в сторону таз с грязным бельем и пуститься тут же в пляс. Но она повертела конверт в руках и вернула сыну:

— Иди-ка положь отцу на стол, да не смей вскрывать.

Эх, мама! Где ей понять, что это такое — получить письмо от дяди Гриши!

Сережа пошел в комнату, положил письмо на стол и вздохнул. Потом выдвинул нижний ящик комода и вытащил тяжелый сафьяновый альбом с медными застежками. Став на корточки, начал листать его. Перед глазами мелькали разные снимки: деда, сурового бородача в косоворотке, мамы, когда она еще носила косы с бантиками, его, Сережи, пухлого младенца в распашонке, с разинутым от плача ртом. Но вот с пожелтевшей карточки на него глянул человек в буденовке, с решительным, резким лицом и острыми глазами мальчишки.

Это был дядя, когда ему было девятнадцать лет. Собственно, он не был тогда никаким ни дядей, потому что его, Сережки, не было еще на свете. С карточки смотрел молодой боец буденовского кавполка, еще недавно простой шахтерский коногон Гришка Павловский.

Никто, никто не знает, что Сережа гордится своей фамилией не потому, что она длинная, звучная и красивая — Павловский, — и не потому, что ее носит отец, а потому, что есть в мире такой человек — Григорий Иванович Павловский, старший брат отца.

Дядя Гриша… В ушах раздается тугой нарастающий топот — это легендарная Первая Конная, обнажив клинки, скачет по выжженной зноем донецкой степи. Ветер рвет наклоненные вперед знамена, солнце горит на медных трубах армейских трубачей, беляки бросают орудия и двуколки со снарядами и, отстреливаясь на ходу, катятся к ветряку с разбитым крылом.

Дядя Гриша… Впереди эскадрона летит на белоногом дончаке русоволосый парень в буденовке и малиновых штанах. Он припал к гриве, лицо его искажено, крепкая фигура подалась вперед, а кривой кавалерийский клинок, злой и легкий, летит перед мордой коня. Врезался в самую гущу беляков. Подковы — в спины, клинок гуляет справа налево и слева направо, и с узкого жала бежит густая красная струйка. Вокруг сухо бьют выстрелы. С тачанки бешено затрясся пулемет. С парня слетела буденовка, дернулась и повисла вдоль тела левая рука. «Возьмем, Орлик, возьмем!» — кричит парень и всаживает шпоры в бока. Осклабясь и храпя, лошадь взлетает на дыбы, и острие клинка наискосок ложится на потную шею офицера-пулеметчика…

Дядя Гриша… Ржут после атаки кони, не хотят держать равнение, щекочет ноздри вонючий дым догорающей станицы. Мимо строя неторопливо едет командарм Буденный и пристально вглядывается в лица бойцов. Ветер ерошит жесткие черные усы и брови.

— А ну-ка, покажись ребятам, — говорит командарм, останавливая коня возле русоволосого парня, и сурово улыбается.

Потом берет лошадь под уздцы жилистой казачьей рукой и выводит из строя.

— Хорош был в бою, — громко говорит Буденный. — Добро… Вот тебе… — И он снимает с себя и подает кавалеристу горящие на солнце ножны и отделанный золотом клинок.

«Красному бойцу Григорию Павловскому за беззаветную храбрость», — вырезано на нем.

Сережа захлопнул альбом, коленом задвинул ящик и стал мучительно поджидать отца: что там в письме от дяди, которого он видел, когда был совсем еще маленьким, и совсем не помнит? Нет, это неверно, это не так: он помнит его, но помнит таким, какой он на карточке. И как бы ни уверяли, что не мог он помнить в полтора года, он твердо знает, что видел его.

Вечером пришел отец. Сережа тут же подскочил к нему с письмом и ножницами. Отец, не раздеваясь, обрезал краешек конверта и пробежал глазами листок.

— Григорий скоро будет у нас, — сказал он. — Командировка у него.

И вот через три дня приехал дядя. Когда Сережа открыл дверь, на пороге стоял старый худощавый человек с небольшим чемоданчиком в руках и бумажным свертком.

— Вам кого? — спросил Сережа дрогнувшим голосом.

— Да, кажется, тебя.

Сережа снял руку с замка и отступил в глубину передней.

— Сережа, кто там? — спросила из кухни мать.

Но у мальчика язык не шевелился: неужто это дядя?

По коридору простучали каблуки.

— Григорий Иванович! — Мать вся вспыхнула, потом схватилась за щеки, стала вытирать руки о фартук.

Руки у нее были в муке, и поэтому на фартуке и щеках остались белые отпечатки. Сережа шмыгнул в другую комнату и через дверь слушал все, что творилось в передней.

— Как живете? — спрашивала мать.

— Ничего. Помаленьку.

— Сколько не видались-то! Совсем пропали. И не стыдно? Писать-то уж можно было.

Дядя оправдывался, глуховато смеялся и распаковывал сверток:

— Это вот Сереге передайте.

— Что вы, Григорий Иванович, сколько денег-то перевели!

Сережа глянул в щелку. Это был костюм.

— Взял наугад. У соседа мальчишка — однолетка, так вот по нему и ориентир держал. На всякий случай номером больше взял — велик окажется, так подрастет…

— Сережа, где ты? — закричала мать. — Иди дядю благодари!..

Сережа, красный от смущения, в каком-то угаре примерял костюм, потом вторично мерил его, когда пришел отец. Но костюм не радовал: мальчик видел перед собой седую голову на худой, морщинистой шее, грустные дряблые мешочки под запавшими острыми глазами, из-под воротника торчали смуглые ключицы на впалой груди. Неужели это дядя Гриша?

— Побелел, побелел, старина, — говорил отец, наливая брату стопочку, когда все сидели за ужином. — Годы, значит, берут свое. А ведь не такой ты уж старый. Я на пять лет моложе, а против тебя молодец.

Дядя Гриша перенес недавно какую-то болезнь сердца, восемь месяцев лежал и водки старался не пить, зато папиросы курил одну за другой.

Старшие смеялись, вспоминали каких-то родственников, о которых Сережа даже не слыхал, расспрашивали друг друга, а Сережа в это время, уткнувшись носом в холодное стекло, смотрел, как дождевые струи косо стегают по окну. По уговору, он должен был сообщить друзьям о приезде дяди, но не сделал этого: почему-то раздумал.

Потом Сережа пил со всеми чай и, размешивая в стакане сахар, искоса поглядывал на дядю и делал вид, что внимательно слушает его. На самом же деле он его не слушал, потому что дядя рассказывал не о войне, а о каком-то «малограмотном» проекте Дома культуры, который ему поручили строить. Сережа маленькими глотками тянул чай, а дядя говорил, что пойдет к управляющему трестом, а если нужно — доберется и до министра, и широкой ладонью рассекал воздух.

На тыльной стороне дядиной ладони белел косой шрам с чуть заметными следами некогда сшивавших его ниток, но Сережа долго не решался спросить о нем.

— Дядя Гриша, — спросил Сережа, когда все кончили пить чай, — а это вас шашкой рубанули?

Мать с отцом переглянулись, а дядя, отведя рукой синие волокна дыма, негромко сказал:

— Да нет, это балкой рассекло…

Сережа из вежливости посидел за столом еще немного, а потом бочком, незаметно вышел в спальню — пора было спать.

…Уже все улеглись, и в квартире погас свет. В ночной тишине громко стучал будильник, из-за стены слабо доносились всхрапывание и кашель дяди, а Сережа все еще не смыкал глаз. Было ясно одно: лазить в альбом больше незачем.

Бурая донецкая степь с разбитыми передками пушек и желтыми гильзами, втоптанными в дорожную грязь, по-прежнему оглашалась топотом копыт — это мчалась Первая Конная под алыми знаменами, — боевое пенье трубачей разносилось по степи, но среди кавалеристов не было уже русоволосого парня на белоногом стремительном коне, с клинком в руке…

Громко стучал будильник, из-за стенки доносилось — слабое всхрапывание. Сна не было. В окнах уже серело.

Сережа слез с кровати и осторожно подошел к комнатке, где на диване спал дядя. Дверь была полуоткрыта, и из нее тянуло запахом табака. Видно, перед сном дядя курил.

Сережа постоял у двери, вслушиваясь в прокуренное дыхание дяди, и на носках вошел в комнату.

Дядя спал, положив одну руку под щеку. И было в этой позе что-то беспомощно-жалкое, детское. Другая рука, сухощавая и длинная, с худыми бледными пальцами, вытянулась по байковому одеялу. Сквозь окна проникал тусклый свет осеннего рассвета, и в этом сумрачном свете лицо дяди, еще более старое и утомленное, казалось неживым. И только дыхание, редкое и прерывистое, подтверждало, что он жив.