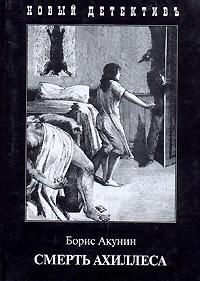

Борис Акунин - Смерть Ахиллеса

Обзор книги Борис Акунин - Смерть Ахиллеса

Борис Акунин

Смерть Ахиллеса

Часть первая. Фандорин

Глава первая,

в которой звенья случайностей сплетаются в цепь судьбы

Едва утренний петербургский поезд, еще толком не вынырнув из клубов паровозного дыма, остановился у перрона Николаевского вокзала, едва кондукторы откинули лесенки и взяли под козырек, как из вагона первого класса на платформу спрыгнул молодой человек весьма примечательной наружности. Он словно сошел с картинки парижского журнала, воспевающего моды летнего сезона 1882 года: светло-песочный чесучовый костюм, широкополая шляпа итальянской соломки, остроносые туфли с белыми гамашами и серебряными кнопками, в руке — изящная тросточка с серебряным же набалдашником. Однако внимание привлекал не столько щегольской наряд пассажира, сколько импозантная, можно даже сказать, эффектная внешность. Молодой человек был высок, строен, широкоплеч, на мир смотрел ясными голубыми глазами, ему необычайно шли тонкие подкрученные усики, а черные, аккуратно причесанные волосы имели странную особенность — интригующе серебрились на висках.

Носильщики споро выгрузили принадлежавший молодому человеку багаж, который заслуживает отдельного описания. Помимо чемоданов и саквояжей на перрон вынесли складной велосипед, гимнастические гири и связки с книгами на разных языках. Последним из вагона спустился низенький, кривоногий азиат плотного телосложения с чрезвычайно важным толстощеким лицом. Он был одет в зеленую ливрею, очень плохо сочетавшуюся с деревянными сандалиями на ремешках и цветастым бумажным веером, что свисал на шелковом шнурке с его шеи. В руках коротышка держал четырехугольный лакированный горшок, в котором произрастала крошечная сосна, словно перенесшаяся на московский вокзал прямиком из царства лилипутов.

Оглядев скучные станционные строения, молодой человек с не вполне понятным волнением вдохнул прокопченный вокзальный воздух и прошептал: «Господи боже, шесть лет». Однако долго предаваться мечтательности ему не позволили. На пассажиров со столичного поезда уже налетели извозчики, по большей части из числа приписанных к московским гостиницам. В бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырех гостиниц, что считались в первопрестольной самыми шикарными — «Метрополя», «Лоскутной», «Дрездена» и «Дюссо».

— А вот в «Метрополь» пожалуйте! — воскликнул первый. — Новейший отель по истинно европейскому обычаю! А для китайца вашего при нумере особая каморка имеется!

— Это не к-китаец, а японец, — объяснил молодой человек, причем обнаружилось, что он слегка заикается. — И я бы желал, чтобы он поселился вместе со мной.

— Так извольте к нам, в «Лоскутную»! — оттеснил конкурента плечом второй извозчик. — Ежели снимаете нумер от пяти рублей, доставляем бесплатно. Домчу с ветерком!

— В «Лоскутной» я когда-то останавливался, — сообщил молодой человек. — Хорошая гостиница.

— Зачем вам, барин, энтот муравейник, — вступил в схватку третий. — У нас в «Дрездене» тишь, благолепие, и окошки прямо на Тверскую, на дом князя-губернатора.

Пассажир заинтересовался:

— В самом деле? Это очень удобно. Я, видите ли, как раз должен служить у его сиятельства. Пожалуй…

— Эх, сударь! — вскричал последний из кучеров, молодой франт в малиновой жилетке, с набриолиненным до зеркального блеска пробором. — У Дюссо все наилучшие писатели останавливались — и Достоевский, и граф Толстой, и сам господин Крестовский.

Уловка гостиничного психолога, обратившего внимание на связки с книгами, удалась. Красавец-брюнет ахнул:

— Неужто граф Толстой?

— А как же, чуть в Москву пожалуют, так первым делом к нам-с. — Малиновый уже подхватил два чемодана и деловито прикрикнул на японца. — Ходя-ходя, твоя за мной носи!

— Ну к Дюссо, так к Дюссо, — пожал плечами молодой человек, не ведая, что это его решение станет первым звеном в роковой цепочке последующих событий.

— Ах, Маса, как Москва-то переменилась, — все повторял по-японски красавчик, беспрестанно вертясь на кожаном сиденье пролетки. — Прямо не узнать. Мостовая вся булыжная, не то что в Токио. Сколько чистой публики! Смотри, это конка, она по маршруту ходит. И дама наверху, на империале! А прежде дам наверх не пускали — неприлично.

— Почему, господин? — спросил Маса, которого полностью звали Масахиро Сибата.

— Ну как же, чтоб с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается.

— Европейские глупости и варварство, — пожал плечами слуга. — А я вам, господин, вот что скажу. Как только прибудем на постоялый двор, надо будет поскорей куртизанку вызвать к вам, и чтоб непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие женщины. Высокие, толстые. Гораздо лучше японок.

— Отстань ты со своей ерундой, — рассердился молодой человек. — Слушать противно.

Японец неодобрительно покачал головой:

— Ну сколько можно печалиться по Мидори-сан? Вздыхать из-за женщины, которую никогда больше не увидишь — пустое занятие.

Но его хозяин все-таки вздохнул, а потом еще раз и, видно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера (как раз проезжали Страстной монастырь):

— А кому это на б-бульваре памятник поставили? Неужто лорду Байрону?

— Пушкин это, Александр Сергеич, — укоризненно обернулся возница. Молодой человек покраснел и опять залопотал что-то по-ненашему, обращаясь к косоглазому коротышке. Извозчик разобрал только трижды повторенное слово «Пусикин».

Гостиница «Дюссо» содержалась на манер самых лучших парижских — с ливрейным швейцаром у парадного подъезда, с просторным вестибюлем, где в кадках росли азалии и магнолии, с собственным рестораном. Пассажир с петербургского поезда снял хороший шестирублевый нумер с окнами на Театральный проезд, записался в книге коллежским асессором Эрастом Петровичем Фандориным и с любопытством подошел к большой черной доске, на которой по европейскому обыкновению были мелом написаны имена постояльцев.

Сверху крупно, с завитушками, число: 25 июля. Пятница ~ 7 juillet, vendredi.[1] Чуть ниже, на самом почетном месте, каллиграфически выведено: Генерал-адьютант, генерал-от-инфантерии М. Д. Соболев ~ № 47.

— Не может быть! — воскликнул коллежский асессор. — Какая удача! — И, обернувшись к портье, спросил. — У себя ли его высокопревосходительство? Мы с ним д-давние знакомцы!

— Так точно, у себя-с, — поклонился служитель. — Только вчера въехали. Со свитой. Все угольное помещение заняли, вон за той дверью коридор весь ихний-с. Но пока почивают, и тревожить не велено-с.

— Мишель? В полдевятого утра? — изумился Фандорин. — Это на него непохоже. Впрочем, люди меняются. Извольте передать г-генералу, что я в нумере двадцатом — он непременно захочет меня видеть.

И молодой человек повернулся идти, но тут произошла еще одна случайность, которой суждено было стать вторым звеном в хитроумной вязи судьбы. Дверь, ведущая в занятый высоким гостем коридор, внезапно приоткрылась, и оттуда выглянул чернобровый и чубатый казачий офицер с орлиным носом и впалыми, синеватыми от небритости щеками.

— Человек! — зычно крикнул он, нетерпеливо тряхнув листком бумаги. — Пошли на телеграф депешу отправить. Живо!

— Гукмасов, вы? — Эраст Петрович распростер объятья. — Сколько лет, сколько зим! Что, все Патроклом при нашем Ахиллесе? И уже есаул. П-поздравляю!

Однако этот дружественный возглас не произвел на офицера никакого впечатления, а если и произвел, то неблагоприятное. Есаул обжег молодого щеголя недобрым взглядом черных цыганских глаз и ни слова больше не говоря захлопнул дверь. Фандорин так и застыл в нелепой позе с раскинутыми в стороны руками — будто хотел пуститься в пляс да передумал.

— В самом деле, — смущенно пробормотал он. — Как все п-переменилось — и город, и люди.

— Не прикажете ли завтрак в нумер? — спросил портье, делая вид, что не заметил асессорова конфуза.

— Нет, не нужно, — ответил тот. — Пусть лучше принесут из погреба ведро льду. А, пожалуй, что и д-два.

В номере, просторном и богато обставленном, постоялец повел себя весьма необычно. Он разделся догола, перевернулся вниз головой и, почти не касаясь стены ногами, десять раз отжался от пола на руках. Слугу-японца поведение господина ничуть не удивило. Приняв от коридорного два ведра, наполненные колотым льдом, азиат высыпал аккуратные серые кубы в ванну, налил туда холодной воды из медного крана и стал ждать, пока коллежский асессор закончит свою диковинную гимнастику.

Минуту спустя раскрасневшийся от экзерциций Фандорин вошел в ванную комнату и решительно опустился в устрашающую ледяную купель.