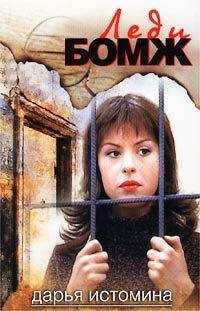

Дарья Истомина - Леди-бомж (Леди-бомж - 1)

В мамашиной шкатулочке было много чего - поддавший Зюнька раскрывал коробки с бархатным нутром, и мне в глаза брызгали искрами брюлечки, желтели какие-то золотые цепочки, сережки и прочее. Но все это были ювелирные новоделы, которыми обожали себя увешивать торговые труженики, и меня это как-то не колыхало.

Пару раз Ирка звала меня в кухню, помочь отбивать и жарить вкуснейшее мясо, и когда я, возвращаясь, отпивала из своей рюмки коньячок, мне казалось, что он становился все более и более сладким, чем в начале.

Ирка смылась бесшумно около часа ночи, когда я сидела в кресле "с ногами" и пыталась понять, на кой я черт здесь и что делаю. В голове было мутно, все гудело, плыло и покачивалось, и я никак не могла понять, с чего меня так развезло.

Зиновий изъяснялся мне в высоких чувствах, а я пыталась с достоинством предлагать ему чистую дружбу. Потом он попер на меня, как бычок, выставив свою бритую башку, и совершенно нагло стал, извините за выражение, лапать слабую девушку. Это была его ошибка, хотя позже до меня дошло, что никаких ошибок они не сделали. Но все-таки когда-то я толкала ядро. Я и толкнула.

И уже оказавшись на ночной улице, все пыталась понять, что это могло хрустнуть в его плавках, когда я ему въехала коленом промежду ног. Меня жутко мутило, я была до озверения зла на Горохову и до сих пор смутно помню, как добралась домой. Гаша по случаю субботы не ночевала, я нашла ключ под ступенькой и с трудом добралась до своей спаленки.

Но предварительно сунула палец в рот и освободилась от всего, включая мороженое "роббинс".

Я не заснула, а словно рухнула в черную яму в своей спаленке, а очухалась от того, что кто-то трясет меня за плечо. В окно лепило уже не утреннее, а полуденное солнце, над тахтой стоял какой-то юнец в черной футболке и джинсах и разглядывал меня острыми, как шильца, глазками.

- Ну что, гражданка Басаргина... - дружелюбно сказал он. Чистосердечное признание оформим или дурочку валять будем?

- Ты кто такой? - удивилась я.

- Дознаватель Курехин... - пояснил он. - Вы бы оделись, а?

- А эти - кто? - ничего не понимая, я пялилась на каких-то двух теток, которые топтались в дверях.

- Понятые... - пояснил он.

В доме было уже полно ментов.

Цацочки нашли почти сразу - они были упакованы в пластиковый пакет и спрятаны в нижнем ящике письменного стола в дедовом кабинете: то самое армянское серебро с бирюзой, что я примеряла, плюс, как было сказано в протоколе: "изделия из желтого метала в виде цепочек, кулонов, колец общим весом в пятьсот сорок три грамма".

В общем, обобрала некая Басаргина Лизавета разнесчастную судью Щеколдину на мощные суммы. Я пыталась что-то лепетать, но моя роль в этом идиотском спектакле была определена не мной, и только такая дура, как я, могла думать, что вот-вот все это объяснится и прекратится.

Подставили, сыграли, "кинули", как говорится, меня четко. Тем более что и в судейской квартире, и на шкатулке зафиксировали мои пальчики. Шарили, они, значит, не там, где надо.

Сам суд я помню плохо, потому что в грязной одиночке нашего следственного изолятора, куда меня сунули, отделив от остальных подследственных, я не спала почти три недели, так только, урывками, похожими на беспамятство, никого ко мне не допускали, даже Гашу, и все кружилось, как на карусели, постепенно ускоряясь и размазывая рожи.

Судья Щеколдина суд не вела как потерпевшая. Делом рулила какая-то другая дама. Я ее, Маргариту Федоровну, и увидела-то впервые в суде здоровенную крепкую тетку в сложной прическе с кандибобером, холеную, в скромном костюмчике, нестарую еще, лет сорок с небольшим. По-моему, она просто втихую веселилась, как опытная кошка, которая накрыла лапой мышь и играет с нею, прикидывая, сразу схарчить или оставить на ужин.

Зал суда набивался под завязку любопытными - Панкратыча знал весь город, а тут вляпалась его беспутная внучка. Уже интересно. Ирка Горохова много плакала и делала вид, как ей трудно говорить горькую правду о лучшей подруге.

Дело повернули так, что Ирка и Зюня собирались создать крепкую молодую семью, а я, значит, втерлась в доверие, проникла со злодейским умыслом, пыталась соблазнить невинного Иркиного амаранта, но, споив его, удовлетворилась изъятием матценностей.

Обвинитель напирал на то, что корни моей криминальности ведут в Москву, где непорочную девицу морально разложили, в этот всероссийский вертеп порока и организованной преступности. Где я растеряла все, что вкладывали в меня дед и школа. Адвокатша поминала мою "безматерность", требовала доследования, чтобы выйти на те преступные элементы, которые стоят за мной и которым я подчиняюсь.

В общем, хреновины поролось много. Но все было продумано и предопределено, и мне впаяли, в общем, не так уж много, с учетом первой судимости, но достаточно для того, чтобы спокойно наложить лапу на все дедово имущество, каковое подлежало конфискации и отчуждению в пользу потерпевшей и города.

Формул я точно не помню. Что-то там было не так, и адвокатша говорила, что я могу взбрыкивать, но мне уже было все равно. Меня оглушили, как белугу колотушкой по башке, перед тем как распотрошить ее на предмет получения икорки.

Через полгода, уже в зоне, я получила письмо от Гаши. Она написала, что мэрия провела втихую какие-то торги, в результате которых Маргарита Федоровна Щеколдина приобрела в собственность наш участок вместе с домостроением, какая-то оценочная комиссия оценила в копейки и наши мебеля, и оружие, и книги. Так что, в общем, в доме все осталось на месте, сменилась только хозяйка. Молодым, Ирке и Зюньке, она вроде бы отстегивает свою казенную квартиру, где они и будут жить.

Новая хозяйка предложила Гаше за харчи, крышу и небольшое жалованье по-прежнему вести дом, но Гаша, конечно, отказалась. Гаша прислала и небольшую посылочку - сухие белые грибы, банку своего варенья и кусок солонины. Но я посылки так и не увидела, только расписалась за нее, все сожрали канцелярские.

Вот с этого Гашиного письма, как из зерна, проклюнулась, начала расти и набирать мощные соки моя тихая злоба. До этого, по крайней мере душевно, я представляла из себя нечто желеобразное. Ковырялась в тайниках своей души, скорбела и беззвучно поскуливала. Как же так? Разве такое возможно? За что? Ну, и тому подобное...

Что-то произошло со мной такое, что я поняла - могу переступить последнюю грань. За все. А главное, за несостоявшуюся жизненку. В которой у меня мог быть и беломраморный афинский Акрополь, и Колизей, и, возможно, даже Париж. И в которой никогда ни один чужой человек не мог бы как хозяин войти в наш с дедом дом. И в которой я просто была бы вольна. И может быть, уже бы втрескалась по-настоящему. И у меня бы уже был муж. Не просто для радостей, а - защитник.

Но все это у меня отобрали, нагло и бесстыдно, продали меня и предали, проведя, как слепую, и подтолкнув к тому краю, с которого проще всего меня было столкнуть.

И вот теперь я стала сама себя бояться. Того, что могу сделать. Того, что случится потом. Меня словно разрывало изнутри два желания: одно неумолимо переть на родину, второе - удержать себя от этого, не допустить бесповоротного.

...Мой поезд волокся уже третьи сутки. Оказалось, что он был почтово-пассажирским и шел на Москву каким-то диким круговым маршрутом, через Вологду, Ярославль, подолгу стоял, пропуская скорые, на полустанках и разъездах, в вагоне изредка появлялись и сходили люди, пробовали заговаривать со мной, но я или молчала, или огрызалась, и меня оставляли в покое.

На третью ночь мы остановились возле платформы, на которой теснилось множество солдат, расхристанных, распатланных, хмельных, вопящих, с гитарами, чемоданчиками и бутылками. Проводница прибежала и сказала испуганно:

- Запирайся, девушка! Дембелей сажают! Я только представила себя и всю эту осатаневшую от свободы команду и запираться не стала. Взяла свой пакет, напялила пыльник и спрыгнула из тамбура, но не на платформу, а, наоборот, на промежуток между рельсами, где стоял нефтяной эшелон из цистерн.

Пошла вдоль путей к светившейся синим стрелке, выйдя с разъезда на неохраняемом переезде, свернула налево. Могла и направо. Мне было все одно.

Ночь была теплая, здесь уже явственно чувствовалось лето, и по обочинам проселка дурманно зацветала сирень. Небо было светлое, мглы не было, и я видела, что за обочинами лежит только плоское бесконечное поле в молодой озими, которая казалась не зеленой, а шелково-серой от росы. Где-то орали петухи, но жилья я не видела.

Через час проселок вывел меня на трассу с укатанным асфальтом. И ни машины, ни человечка. Когда стояли в Вологде, какой-то торговец с корзиной прошел по поезду, продавал кефир и хлеб. Кефир я уже выпила, а хлеб оставался, с полбуханки. Я села на столбик ограждения, вынула хлеб и стала есть.

Тут-то и появился этот грязный "КамАЗ" с прицепом. Он волокся натужно, загруженный пиленым лесом под завязку. Протащился было мимо меня, но потом тормознул.