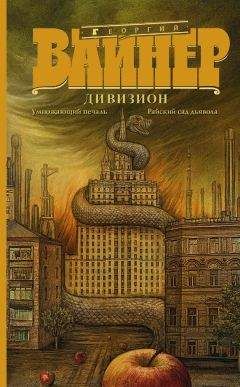

Георгий Вайнер - Умножающий печаль

— А на самом деле? — заинтересовался я.

— Счастливость — это талант, он от рождения. Как ум, красота, смелость… Или имеешь, или нет. У кого он есть, придумали для серых нескладех миф — как они, мол, свое счастье трудно ковали, потно кузнечили, в слезах ваяли. На кой оно нужно, такое вымученное, выплаканное блаженство?

Я бросил свою пижонскую куртку на пол, уселся плотно на стул, терпеливо спросил:

— А твое счастье — это что?

— Котяра, бессмысленно говорить об этом. Для тебя это смешно…

— Давай посмеемся вместе! Итак…

— Наверное, это у меня оттого, что жить страшно. Я и не знаю, как мне это рассказать… По ночам мне часто мнится — не то сон, не то мечта… Иди забытая сказка… Лес, зима, дорожка санная среди огромных деревьев, серпик серебряный луны, кругом — снега, снега, никого вокруг, сумерки сиренево-сизые, дом бревенчатый, из окошка — желтый свет, тихо-тихо…

Лора села напротив меня на низкую табуреточку, взяла с подзеркальника пачку сигарет, закурила. Я внимательно слушал. Лора говорила медленно, будто пересказывала только ей видимую картинку:

— Пахнет стужей, хвоей, лошадиным потом, кожей. В доме тепло, поленья красные в печи. Я вынимаю из загнетка высоченный горячий хлеб, а ты сидишь за дощатым столом, карабин свой ненаглядный чистишь и что-то весело рассказываешь мне — клыкастый кабан валяется у дверей…

Я во все глаза смотрел на Лору, открыв от удивления рот. Потом испуганно спросил:

— И пятеро ребят — мал-мала меньше — играют на полу с собакой?

— Да, — спокойно и просто кивнула Лора. — Или семеро — сколько успеем…

Мы помолчали несколько мгновений, после чего я осторожно, пытаясь говорить помягче, сказал:

— Лора, подруга дорогая, ты отдаешь себе отчет, что эта буколическая идиллия — бред? Что в этой лесной сказке хорошо провести уик-энд с шашлыками? Что от этого счастья через неделю с волками дуэтом запоешь?

Лора вздохнула:

— Я ведь сказала, Кот, что тебе это и слушать будет смешно…

— Так это не только мне — кого хошь рассмешит. Ты про кого-нибудь слышала, чтобы так жили?

— Я видела. Моя подруга с мужем купила дом в Брянской области, в брошенной опустевшей деревне. Я была у нее…

— И что? Что ты там увидела, кроме идиотизма сельской жизни?

— Кот, не говори так! Я видела двух счастливых людей… Во всяком случае — спокойных! Ты этого просто не понимаешь, не видишь, не слышишь, — снисходительно-ласково объяснила Лора.

— А что тут видеть? Что тут надо понимать? — начал я сердиться.

— Кот, нет одинакового счастья для всех, — задумчиво сказала Лора. — Но есть волшебный ключ судьбы — свободная воля. Этим золотым ключиком ты отпираешь дверь в свое будущее…

— В брошенном доме? В пустующей деревне? — с досадой переспросил я.

— Не знаю, Костя, — беспомощно развела руками Лора. — Но за все последние годы я впервые увидела спокойных и свободных людей. Я никому никогда не завидую, а тут вдруг поняла, что вся наша жизнь — тусклая нелепая чепуха. Покорное озлобленное рабство или крысиные гонки со стрельбой…

— Пой, ласточка, пой… Пой, не умолкай, — усмехнулся я.

Лора подошла ко мне и обняла.

— Я уж было привыкла к мысли, что ты исчез навсегда… А тут ты вернулся, и сердце соскочило с хода…

— Почему?

— Потому что у нас с тобой нет впереди ничего. Я не знаю, что произойдет, когда я выйду на лестницу. Страшно… Боюсь — открою глаза, а тебя больше нет… Совсем…

— Лора, родная, подумай — а твоим деревенским не страшно? У них что — охранная грамота в этом заповеднике для нежити?

— Не знаю, Кот, не знаю я — наверное, им тоже тяжело и бывает страшно. Но их жизнь — не идиотизм, а избранничество…

— Ну что ты молотишь, подруга! Послушай себя! «Избранничество»! В чем? В каторжной крестьянской работе? В одиночестве на пустой одичавшей земле? В первобытной жизни? — Я говорил нехорошо, зло, с досадой.

— Я не хочу спорить с тобой, Кот, я согласна жить так, как тебе нравится, — вздохнула Лора. — Мои друзья действительно живут как первобытные люди — вокруг нет наркоты, пейджеров, киллеров, олигархов и воров-министров, всего этого противного безобразия… Поэтому их избранничество в том, что они одни переживут этот песий век.

Я закрыл в ужасе ладонями лицо:

— Полный улет! Девушка блажит по-черному…

Александр Серебровский: соревнование

Боги — суетны, хвастливы и лживы. Легкомысленны, злопамятны и мстительны.

И сила их — не по разуму.

Я не почитал богов, я не уважал их, я был преклонен перед ними потому, что боялся их.

Я стоял перед их пиршественным столом в рваном рубище и с веревкой на шее и ждал их милосердия. А веревочное ярмо становилось все холоднее и тяжелее, оно превращалось в золото.

Из всех подданных мне людей и народов стояли за моей спиной, чуть в отдалении, лишь мои любимые псы и тихо поскуливали от страха и сострадания.

А Дионис с Аполлоном веселились, пили, жрали — Пан неутомимо подавал им яства и амфоры с вином, и лакали его боги, как звери, и чем больше пили, тем их враки становились неудержимее, а споры непримиримее.

Я бессильно и обреченно стоял около их празднества, а Пан играл им на свирели, а боги ликовали в гордыне и доказывали друг другу — кто более любим Зевсом, кто умнее, кто красивее, чьи подвиги важнее, кто больше трахнул баб, чьи чудеса удивительнее, чей фаллос сильнее, кто может больше выпить и кто прозревает будущее дальше.

Солнце поднималось выше, становилось жарче, и под его лучами затвердевал холст моего рубища, он мерцал и золотился, давил на усталые плечи, он медленно накалялся, и я понял, что сгорю в нем, как в печи.

Не могли договориться братья-боги. Пока Аполлон не сказал Дионису:

— Моя игра на кифаре завораживает мир. А ты, Дионис, лишен нашим великим отцом таланта создавать чарующие звуки. Ты можешь только плясать и горланить. А мне нет равных в волшебстве музыки…

Только на миг нахмурился Дионис, но тут же воспрянул, захохотал, захлопал в ладоши:

— Бедный брат мой, Апа, дорогой! О чем ты говоришь? Не божеское это дело — бренчать на струнах! Вон мой слуга Пан — он волнует глупые людские души своей свирелью. И нравятся его хиты людишкам больше, чем твои шлягеры, любезный брат мой Апа! Ты — наш божественный предводитель муз, наш прекрасный Мусагет!

Поднял бровь Аполлон грозно, горделиво, сказал с презрением:

— Ты, мой божественный брат Дионис, или глух, или слеп. Не увидишь ты в подлунном мире людской души, которой бы понравилось пиликанье твоего раба Пана больше, чем моя величавая музыка сфер…

— А мы сейчас проверим, — хохотал-веселился Дионис и сделал мне знак рукой; — Подойди ближе, Мидас…

С трудом переставляя ноги, чувствуя, как огнем течет и плавится на мне золотое рубище, сделал я шаг вперед.

— Ты удивительный везун, Мидас. Ты избранник богов, — сказал Дионис, пронзительно, со значением глядя мне в глаза. — Среди людей ты — царь, пред нами — прах. И тебе доверено сегодня судить богов. Не вздумай лукавить, будь искренен, ибо человек не может обмануть богов…

И еле заметно подмигнул мне.

— Чья музыка тебе более по душе — великие звуки брата моего Аполлона или сладкое медоточие раба моего Пана? Говори!..

Пан за спиной богов махал руками, делал мне какие-то знаки. Но я уже ничего не понимал. Я знал лишь, что судьба моя в руках развеселого лживого Диониса.

Я пал на колени и усохшим, пропадающим голосом сказал:

— Велик… прекрасен… Аполлон, но песни Пана — это музыка моей души…

От хохота Дионис повалился на землю, он катался по траве и, захлебываясь смехом, кричал:

— Апа, брат мой!.. Я же говорил тебе! А ты не верил!.. Пан, бери колесницу… гони за нимфами!

Аполлон, не обращая на него внимания, подошел ко мне и вперился в меня своим огненным взором. Мне казалось, что его пурпурно-алый хитон дымится от гнева. И я понял, что пришел мне конец, ибо смертному невыносимо увидеть гнев бога.

Аполлон сдавленно-тихо, грозно сказал:

— Я поверю, что ты, ничтожный, не лукавил! — Он возложил руки на мою пылающую от зноя и ужаса голову, и я почувствовал, что он крепко ухватил меня за уши. — Не вина, а беда твоя, что ты плохо слышишь. Для моей великой музыки уши твои слишком малы…

И он поднял меня за уши в воздух. Боже мой, Аполлон великий, помилуй, прекрати мое страдание, останови мне дыхание — пусть кончится эта мука!

Страшно завыли мои псы, они прыгали, хрипло лаяли и кричали от моей ужасной боли.

Слезы и кровь текли по моему лицу, изо рта ударила горькая пена. И сквозь собственный звериный рев я слышал, как ломаются хрящи и лопается моя кожа, как он рвет и тянет мои уши, они уже давно должны были оторваться — а не рвались и вытягивались все длиннее.

Кончились силы, меня вырвало, и моча побежала по мне горячими струйками.